“非犯罪型腐败”的发生逻辑———基于我国省域“四种形态”数据的模糊集定性比较分析

刘闻博,王丛虎

(中国人民大学公共管理学院,北京100872)

摘 要:现有腐败研究着眼于研究犯罪型腐败,而忽略了同样重要的非犯罪型腐败。基于委托代理理论、日常活动理论构建“非犯罪型腐败”分析框架,研究发现,在我国的31个省级行政区中,非犯罪型腐败的高发还是低发均存在多重机制,不同诱发因素之间呈复杂互动,且存在因果不对称;非犯罪型腐败发生有五条路径:“机遇引诱型”“机遇引诱-监察缺失型”“薪资欠恰型”“透明-动机-目标互动型”“四维互动型”;阻碍非犯罪型腐败发生有五条路径:“被动清廉型”“监察抑制型”“透明抑制型”“透明抑制-高薪养廉型”“监察抑制-高薪养廉型”;对于非犯罪型腐败而言,委托代理-日常活动框架中的四个维度并不处于完全对称状态,其中目标维度的重要性要大于其他维度。

关键词:四种形态;廉政建设;QCA;委托代理理论;日常活动理论

一、引言

腐败被世界银行定义为“滥用公共权力以谋取私利的行为” [0] ,被透明国际定义为“滥用委托权力以谋取私利的行为” [1] 。可是在实践中,并不是任何滥用权力以获取私利的行为都会被检察机关立案处理。国内外学界曾提出腐败的不同界定方式,例如,以公民容忍度为标准区分的黑色腐败、灰色腐败和白色腐败[1],以及以腐败情节为标准区分的轻微腐败、一般腐败、严重腐败和腐败犯罪[2-6]。在我国,对上述界定中灰色腐败、白色腐败和轻微腐败的惩处往往达不到刑事立案、移交检察机关的程度,而是由纪律检查机关和监察委员会给予纪律和政务处分。这意味着,事实上发生的腐败可以分为三种状态:未被发现的腐败、仅仅给予纪律或政务处分的非犯罪型腐败与移交检察机关的犯罪型腐败。显然,非犯罪型腐败的界定比传统的犯罪型腐败更宽泛。严重腐败涉嫌犯罪的公职人员,必定涉嫌严重违法,但非犯罪型腐败却不一定涉嫌违法犯罪,换言之,违纪型腐败既包括犯罪型腐败,也包括非犯罪型腐败。

随着全面从严治党不断落实推进,我国的反腐败斗争逐渐进入深水区,反腐败格局呈现出新形势。尽管反腐败斗争已经取得压倒性胜利并全面巩固,但习近平总书记强调:“只要存在腐败问题产生的土壤和条件,腐败现象就不会根除。”[7]《中国共产党第十九届中央纪律检查委员会第六次全体会议工作报告》(以下简称《六次全会工作报告》)指出:“构建以党内监督为主导、各类监督贯通协调机制,推动完善党和国家监督体系,促进监督、处置、治理有机结合,坚定不移走中国特色反腐败之路。”[8]不难看出,中国特色的反腐败将犯罪型腐败的惩治更多地与“处置”相对应,对违纪型腐败的处分则更多地与“监督”和“治理”相匹配。而违纪型腐败与犯罪型腐败互为表里,对前者的处分以党纪政纪为领,对后者的惩治以国法为纲,党纪政纪应挺在国法之前,党政监督应挺在司法监督之前,这是我国反腐败体现中国特色之所在。

然而,我国现有的实证腐败研究却总是执着于犯罪型腐败,而疏忽于违纪型腐败。在某种程度上,这是因为,犯罪型腐败的具体情况每年都会得到各地区统计年鉴的具体披露,其数据可及性相对较高,且该类腐败的概念化与跨国研究中腐败的概念化较为接近,研究相对成熟。[9]相对地,体现我国特色的、以监督执纪为核心并包含犯罪型腐败的更广义的违纪型腐败,其发生机制仍不甚清晰,现有研究仅仅从公民腐败感知的角度对其略有涉及,缺乏以地方为研究对象的实证性文献。

自2015年9月被首次提出后,“监督执纪四种形态”在党的十九大上被正式写入《中国共产党章程》。这意味着近年来,纪委监委在作出纪律处分时,秉循“惩前毖后、治病救人”的态度,根据公职人员违纪的具体程度来给出相应处理结果。其中,第一种形态主要针对违反《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》以及社会道德的行为;第二种、第三种形态主要针对违反《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公务员法》以及《行政机关公务员处分条例》的行为,纪检部门根据公职人员违反以上法条的具体程度来决定使用哪一种形态;第四种形态则适用于违反我国《刑法》的严重腐败行为。[10]从全国范围来看,前两种形态涵盖了九成以上的违纪行为,对其处分以警告、严重警告、诫勉谈话和轻度职务调整为主。只有第三种、第四种形态才称得上严重腐败,而第四种形态还属于犯罪型腐败。“四种形态”的充分运用,体现了我国反腐新形势的一个典型特征:由“泛”的反腐转向精准的反腐,转向更契合人民切身利益的反腐。正如《六次全会工作报告》所言:“深化运用‘四种形态’,做到实事求是、精准恰当”,“把工作着力点放在促进干部廉洁用权、为民用权上,把工作落脚点放在增强群众获得感、幸福感、安全感上,以全面从严治党新成效赢得群众支持和信赖”。[8]2019年,十九届中央纪委第三次全会首次披露“四种形态”运用具体情况,其中“三、四种形态”占比达到7.9%;随后三年,“三、四种形态”占比持续下降,2020年为7.6%,2021年为7.1%,至2022年中纪委六次全会时,该数字已经下降到6.8%。 [2] 这意味着,“一、二种形态”的轻微型、一般型违纪在监督执纪工作的比重越来越大,“以案促改”越来越得到重视,党纪政纪在国法之前的捍卫作用越来越得到体现。我国纪委监委的工作重点逐渐从“惩处既有腐败”转移到“预防腐败发生”上。

尽管早期有学者将腐败与违纪一分为二地看作两种不同行为[11-12],但随着国家监察法的出台,最新的研究倾向于将绝大多数违纪视作腐败的一种表现形式[13-16]。本文认为,无论是“一、二、三种形态”所指代的轻微、一般、较严重腐败行为,还是“第四种形态”所指代的严重腐败行为,都可能损害群众利益,导致公民腐败感知上升,公民对政府信任下降,以及政府执政合法性降低。

因此,本文的实证研究立足于“四种形态”的视角,以“四种形态”中的前三种形态来界定非犯罪型腐败,试图一窥其发生机制。本文对现有腐败研究的可能贡献有三:一是首次将实证腐败研究聚焦于“四种形态”领域,以地方纪委监委年度工作报告为数据来源,提升了学术界对非犯罪型腐败的认识;二是综合了宏观视角的委托代理理论与微观视角的日常活动理论,发挥了两种理论的互补作用,建立了“透明、监察、动机、目标”的腐败四维分析框架,且该框架与我国强调的“不敢腐”“不能腐”“不想腐”以及“阳光政府”等执政理念高度重叠,贴合我国的现实国情;三是使用fsQCA方法探究诱发非犯罪型腐败的多重并发机制,探究了不同因素之间的联动匹配作用,在一定程度上解释了公职人员违纪背后的“因果复杂性”和“因果不对称性”。

二、理论基础与分析框架

(一)委托代理理论(agent-principal theory)

由于现有实证研究对非犯罪型腐败发生机制的关注度不足,并不存在一个成熟可用的、用于分析非犯罪型腐败发生的框架。考虑到非犯罪型腐败是对传统犯罪型腐败的扩充,两者的区别主要在于具体程度及表现形式的不同,作为一个探索性研究,本文首先援引用于分析传统犯罪型腐败的理论框架来分析非犯罪型腐败。

委托代理理论是腐败研究领域应用最广泛的理论框架之一,其核心观点是:委托人和代理人(分别作为公民和政府)存在利益冲突,两者都存在最大化自身利益的行为倾向,且委托人和代理人存在信息不对称,利益冲突和信息不对称是腐败问题出现的根源,而腐败属于代理人侵占委托人利益以扩大自身利益的一种表现。[17-18]此外,除公民和政府之外,还存在第二级委托代理关系,即政府作为委托人,公职人员作为代理人,两者同样存在利益冲突与信息不对称现象。[19]

委托代理模型的通常假设是,消除委托人、代理人之间的信息不对称需要付出巨大代价,但是它们越被减少,逃避的空间就越小,委派的效率也就越高。在基于委托代理理论的腐败研究中,透明度是一种委托人可用的工具,以控制其代理人不从事促进其自身利益而非委托人利益的活动,该工具主要用来缓解第一级委托代理关系(公民-政府)中的信息不对称。在腐败研究的相关文献中,人们对透明度的强烈希望,通常或明确或含蓄地来自这种(委托代理理论中)降低信息不对称的视角。[20]提升公职人员的受监督程度,则主要用来缓解第二级委托代理关系(政府-公职人员)中的信息不对称,在这一层级中,政府(委托人)通过设立反腐败机构,以形成对公职人员(代理人)的监督作用。

委托代理理论推崇使用激励机制的方式来解决委托人与代理人之间的利益冲突:一方面,对于积极维护委托人利益的代理人,给予其物质或精神激励;另一方面,对于背离委托人利益,转而汲取自身利益的代理人,由制度给予其惩罚。基于此,刘杨[21]使用委托-代理模型的子博弈精炼纳什均衡策略进行推演,认为提高公职人员薪酬使其机会成本上升,促使公务员更加努力工作;陈永成和陈光焱[22]使用多任务委托代理模型的分析结果则显示,腐败发生的危险与公职人员薪酬、公职人员被监督程度以及公职人员的风险偏好取向都存在关联。尽管上述推演均建立在模型变量的货币可量化性上,将一切动机都转化为货币动机,但仍然说明了公职人员薪酬与腐败发生之间的关联。

综上,委托代理理论认为,腐败治理应该在制度上加重对腐败的惩罚,加强对腐败现象的监督,改进公职人员的薪酬激励机制,并提升政府透明度。但也应注意到,委托代理理论用于分析中国的腐败问题具有其自身的局限性。委托代理理论对腐败动机的分析是有限的,建立在理性假设之上,而现实中的腐败也存在“最大化自我利益”之外的动机,如“跑部钱进”类型的腐败。委托代理理论对腐败的分析更适合建立在自上而下的宏观视角上,但也有研究指出,腐败研究应合理地考虑宏观和微观两种视角。[23]为了在一定程度上缓解以上局限性,本文在分析框架中引入了日常活动理论,该理论构建于自下而上的微观视角,以个体层面的腐败者与反腐败者为分析主体,跳出了公民、政府与公职人员之间的代理关系。

(二)日常活动理论(routine activity theory)

日常活动理论是西方学界常用于分析腐败成因的另一种框架,但目前国内腐败研究对其运用较少。该理论来源于古典犯罪学,认为犯罪行为的发生主要与三种因素有关,即适合的犯罪目标、有能力的监控者和具有动机的犯罪者。[24]在腐败研究中,日常活动理论被转换为一种三维的“监察-目标-动机”分析框架。[25-28]这一框架与我国反腐败斗争中所提出的“不敢腐、不能腐、不想腐”较为对应,其中监察维度主要对应“不敢腐”,目标维度主要对应“不能腐”,动机维度主要对应“不想腐”。

具体而言,监察维度主要指代对腐败行为的监控强度,或是反腐败机构对腐败行为的控制作用。有效的监察系统能使腐败行为发生后的参与者大概率受到查处,即确保公职人员“不敢腐”。目标维度主要指代通过腐败获利的可能,即存在可供腐败的“目标”———经济发达(或飞速增长)、充沛外资进入、地区自然资源丰富所带来的腐败机遇等都是典型的目标因素。动机维度则代表腐败行为可能达成的愿望,“不想腐”则主要是从公职人员动机角度的表达。以公职人员薪酬为例,当公职人员薪酬过低以至于不能满足生活需求时(下文称之为第一种动机),或者公职人员认为其收入与其付出不匹配时(这一动机也可以被利益补偿-利益转换框架所解释,下文中称之为第二种动机),都有可能实施腐败行为。[29]

(三)兼顾宏观与微观视角的“委托代理-日常活动”分析框架

对于委托代理理论强调的利益冲突与信息不对称而言,日常活动理论的监察维度与动机维度对其进行了部分涵盖———委托代理认为治理腐败需要打造坚固的反腐败监察体系以降低第二级委托代理关系中的信息不对称,这与日常活动理论的“确保腐败应受查处”观点不谋而合;委托代理推崇使用合理的薪酬激励公职人员以满足其自身目标,而日常活动理论也坚信合理的公职人员薪酬可以降低腐败动机。此外,委托代理理论与日常活动理论的最大区别在于,前者主要关注公职人员的政府代理人身份,而后者更强调公职人员的社会人身份。作为政府代理人的公职人员,政府是其违反委托代理契约的问责方,腐败主要是从政府活动中攫取利益;而作为社会人的公职人员,腐败更类似于一种窃取公共利益的行为,可能的收益越大,腐败的诱惑也就越大。

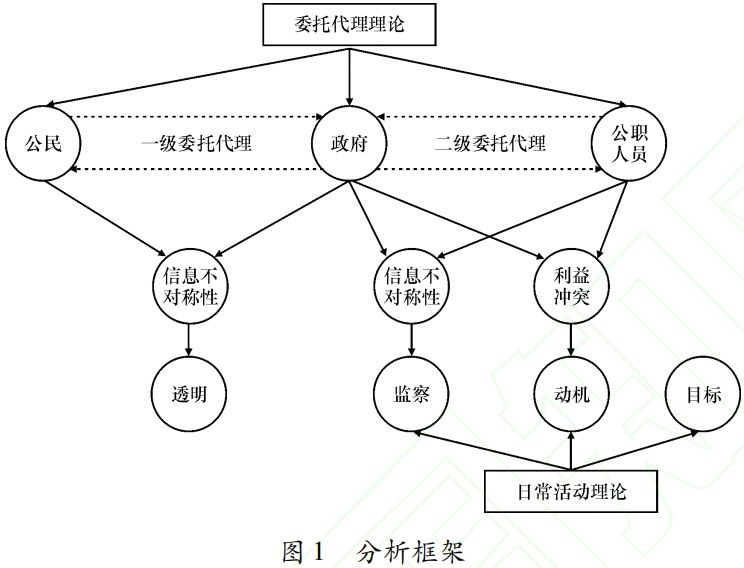

因此,本文认为两种理论可以在一定程度上形成互补效应。首先,尽管二级委托代理中的信息不对称以及利益冲突大致上类似于日常活动理论中的监察维度与动机维度,但“透明是最好的防腐剂”这一观点更符合一级委托代理的视角。第一级的公民-政府委托代理关系强调透明应建立于公民与政府之间,政府应尽最大可能公开信息,而日常活动理论中的监察维度则更强调公职人员将其信息向反腐败机构公开(而不是公民)。换言之,尽管一级委托代理理论强调“公民参与反腐”和“社会监督反腐”,而日常活动理论强调“政府内部反腐”,但在现实实践中,政府的内部自发型反腐与社会或公民驱动的外部被动型反腐都是反腐败运动的重要组成部分,党和政府主导的反腐败运动同样需要社会的监督与公民的配合。其次,委托代理所推崇的激励机制的一个重要前提是,代理人的目标为获取物质利益,而日常活动理论则蕴含了更广阔的动机,认为腐败行为的收益包含非物质利益(如获取超越他人收入所带来的心理满足感)。再次,日常活动理论更着力于解释腐败发生的情境性差异,委托代理理论则更专注于腐败发生的制度性差异,而腐败的发生与制度和情境都有关。因此,本研究结合我国现实情境 [3] ,整合了以上两种理论模型,将一级委托代理中的信息不对称融入日常活动框架中,构成了“透明-监察-动机-目标”的四维“委托代理-日常活动”分析框架(见图1)。

(四)前因变量的提取

尽管“委托代理-日常活动”框架为腐败发生指明了方向,但框架内四种因素的出现与腐败发生之间的关系并不是绝对的。例如,经济发展和腐败的关系一直具有模糊性:Huntington[30]、Leff[31]等学者就曾认为腐败是经济发展的润滑剂,但诸如Bardhan[32]、D’Agostino等[33]则认为,腐败通过降低平等度、鼓励政府过度支出、扭曲公共资源配置效率等方式阻碍了经济的发展。此外,虽然有研究指出经济高度发达的地区往往高度清廉,但这有可能是因为这些地区往往拥有完善的反腐败制度,其监察维度压过了目标维度。[32]而另一种声音认为,经济高度发达的地区往往是“表面清廉”,隐藏在表面之下的是制度无法控制的、高超的“腐败技巧”。[34]这意味着,信息不对称、目标、动机、监察可能是通过多重并发机制作用于腐败的发生,各种因素之间既可能通过联动效应共同导致腐败出现,也可能出现彼此之间的替代效应,这也与现有犯罪型腐败研究和腐败感知研究形成了对应。[35-37]同时,我们假设目标维度是腐败存在的根本,因为没有可供腐败的目标,就谈不上腐败的发生,该维度可能具有不可替代性。因此,相对于其他维度而言,我们使用更多种类的前因变量 [4] 来映射目标维度。

需要说明的是,现有文献中有关腐败的影响因素浩如烟海,如女性的参政比例、单一制与联邦制的差异以及政府规模的不同等都是腐败发生的可能影响因素。[38-39]同时,本文分析框架中的“透明-目标-监察-动机”也可以被提取为许多不同的前因变量,而实证研究既要兼顾到所有可能的变量(以QCA方法为例,前因变量的数量通常不超过10个),又要考虑数据的可及性问题。因此,本文在保证前因变量提取与分析框架相关联的同时,也要求所提取的前因变量具有充沛的经验支持和可测量性 [5] (部分实证文献的支撑情况如表1所示)。

最后,本研究将可供违纪的目标、纪律监察的不足、诱导违纪的动机以及公民与政府之间的不透明进一步明确为八种可测量的变量,即地区经济发达程度、经济增速、国内外资产流动、自然资源丰富程度、公职人员受监督程度、公职人员绝对薪酬、公职人员相对薪酬、透明度。

三、研究设计

(一)研究方法:比较定性分析

在比较研究领域,多案例分析适用于小样本研究,回归分析适用于多变量大样本研究,分类法分析适用于少变量大样本研究,而定性比较分析(QCA,qualitative comparative analysis)则适用于多变量中等样本研究。[48]该方法由Charles Ragin建立于Linnaeus、Cuvier、Hume和J.S.Mill等知名学者的理论之上,是一类实证研究方法的总称,其包括清晰集定性比较分析法、多值定性比较分析法及模糊集定性比较分析法,该方法最新的拓展还包括时间序列定性比较分析法以及全功能多值比较分析法等。QCA以布尔逻辑语言为基础,分析条件与结论之间的充分与必要关系。[49]该方法兼容了定量分析与定性分析两种研究方法的特性,并被广泛运用于公共政策分析领域中,使用这种研究方法发表的相关文献在近年骤然上升。[50-51]

QCA方法最大的优势在于,可以避免传统计量方法中调节效应分析的“复杂交互项陷阱”,从而以组态视角揭示同一结果变量的多种替代性路径机制(不同前因变量之间的互相组合与替代作用)。[52-55]本文以省级行政区域为研究对象,属于中等样本比较分析,样本量不甚适用于回归模型;此外,“四种形态”全面实行年限较短,难以构建省级面板数据;同时,QCA方法能够提供带有“因果复杂性”和“因果不对称性”的研究结果呈现;最重要的是,现有研究指出犯罪型腐败的发生与腐败感知的出现均存在多重并发机制,故违纪型腐败同样可能具有该特点。综合以上原因,本文使用定性比较分析作为研究方法。由于本研究中使用了大量的数值型数据,故采用模糊集定性比较分析方法展开,以尽量降低数据的失真现象和保留QCA方法的定量特质。

(二)数据及校准

1.结果变量

尽管腐败的测量一直是社会科学研究中的一个悬而未决的难题,但学界已经发展出了主观测量法、客观测量法、文本测量法以及代理变量测量法等测量方式。[56-57]由于“四种形态”的数据来源于官方披露,故本文借鉴腐败测量中的客观测量法(使用地区机构报告的腐败案件情况来推断当地腐败的总体状况)对非犯罪型行为进行测量,即测量一段时间内各个地区所披露的涉嫌非犯罪型腐败的公职人员占当地公职人员总数的比例,测量结果为非犯罪型腐败的报告情况,以反映非犯罪型腐败的大致发生情况。 [6]

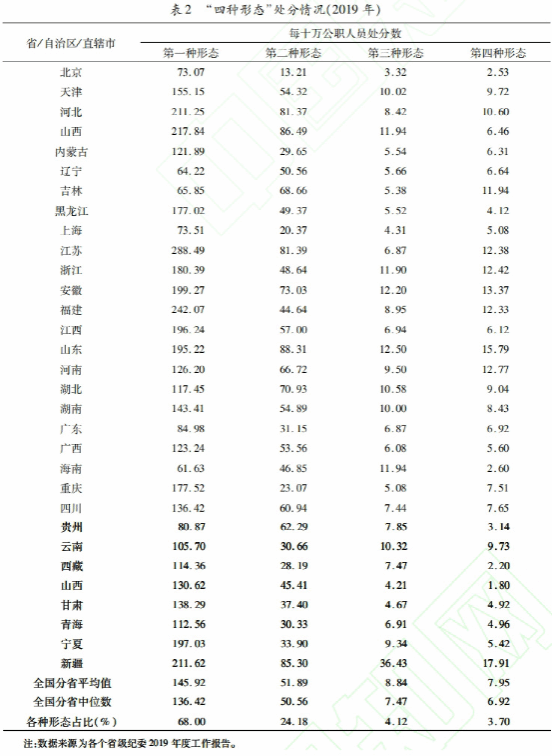

根据网络数据的检索与查阅,目前,中央纪委只对我国违纪行为的总体情况进行年度披露,而没有对其进行分地区披露。然而,每个省级行政区域(省、自治区和直辖市)纪委都会在其年度工作报告中,对该地区该年查处的违纪人次数量进行详尽披露,且将违纪行为的处理根据“四种形态”进行划分。因此,本研究检索了31个省级行政区域纪委网站,获取了其各自的2019年工作报告,并将报告中所披露的、各省的年度“四种形态”处理情况纳入研究数据库中。本文还从《中国统计年鉴2019(下文简称《年鉴》)》中获取了各省份国有单位职工数量,计算各地“四种形态”处理年度人次与该地国有单位职工数量的比值,以对该地违纪行为的情况进行测量,测量的详细情况如表2所示。

“第四种形态”的腐败就是犯罪型腐败,而上文已经提到,学界对于我国犯罪型腐败的发生机理及因果复杂性已经有了较为充分的认识,因此本文着力于对四种形态中的前三种(即非犯罪型腐败)进行分析。由于各省纪委在处理违纪行为时都按照“四种形态”进行了划分,所以本文实际上得到的是“每种形态”的违纪情况。然而,本文并没有对前三种形态的违纪情况的数值进行简单加和以测量该地的非犯罪型腐败情况,其原因是:如表2所示,大部分违纪行为都属于第一种、第二种形态,而第三种和第四种形态为极少数,如果对其进行简单加和,其结果的变化在极大程度上所反映的是研究对象在第一种违纪形态之上的差异,而无法平等地反映每一种形态之上的差异。因此,本文对“每种形态”的数据都做了标准化处理(为了方便后续的模糊集校准,使用了离差标准化而不是方差标准化,下同),然后将前三种形态的数据赋予33%的权重,再进行加和。

2.前因变量

(1)地区经济发达程度。采用各省份的人均生产总值对地区经济发达程度进行测量。数据来源于《年鉴》。

(2)经济增速。采用各个省份的经济增长率对经济增速进行测量,具体为各省份生产总值年度增长的比率。数据来源于《年鉴》。

(3)国内外资产流动。参照现有研究,采用开放度对其进行测量,即测量各省份进出口总额所占该省生产总值的比例。数据来源于《年鉴》。

(4)自然资源丰度。采用各省份的煤炭、石油、天然气的储藏量对其进行测量。由于各省份煤炭、石油、天然气的储量差距大,且单位不同无法直接加和,故我们对其进行标准化处理,然后各自赋予33%的权重再进行加和。数据来源于《年鉴》。

(5)公职人员绝对薪酬。采用各省份城镇国有单位就业人员平均工资进行测量。数据来源于《年鉴》。

(6)公职人员相对薪酬。现有研究主要采用三种方式对公职人员相对薪酬进行测量:测量地方公职人员薪酬与地区人均生产总值的比值、测量地区公职人员薪酬与全国公职人员薪酬的比值、测量地区公职人员薪酬与当地平均薪酬的比值。本文采取的是最后一种方法,即采用各省份城镇国有单位就业人员平均工资与当地城镇单位就业人员平均工资的比值对公职人员相对薪酬进行测量。数据来源于《年鉴》。

(7)透明度。本文使用开放数林指数对各省级行政区透明度进行测量。开放数林指数是测量我国地方政府政务公开、数据开放的成熟量表,由政策法规、数量质量、开发利用、平台建设四个维度构成,既评估省级政府,又评估市级政府(包括副省级市与直辖市)。[58]本文选取其省级政府评估中的全部27个省份数据,以及市级政府评估中北京市、天津市、重庆市、上海市的数据,纳入数据库中。

(8)公职人员受监督程度(或反腐败力度)。我们首先收集了各省纪委的年度预算,该数据的主要来源是我国各省级行政区域纪委网站。由于我国各个省级纪委网站建设架构不同、模式不同,并不总是披露其经费情况,故本研究将其他政府网站也纳入了数据来源之中。然后,再对省级纪委的总预算进行人均化,以反映各个省级行政区域反腐败能力的大致情况。所有前因变量的描述性统计如表3所示。

3.模糊集隶属度校准

对案例在不同变量维度上进行隶属度校准的具体选择是QCA方法彰显其定性特征的重要途径之一。隶属度校准的方法因人而异,且处于不断发展之中,不同的研究者也给出了不同的校准原则。例如,将上四分位数、中位数、下四分位数设为质性锚点(qualitativeanchor,完全隶属、完全不隶属、交叉点的总称);将最大值、平均值、最小值设为质性锚点;将95%分位数、中位数、5%分位数设为质性锚点等方法都已经得到了广泛的运用。[59-61]由于本文的原始数据既包含标准化数据又包含纯数值型数据,为了强调质性锚点的设定聚焦于数据的断点及变量本身的意义,我们综合运用以上多种校准方法 [7] ,每完成一个变量的隶属度校准,便重新检查所有案例的模糊集隶属度校准值分布,以确保具有相似数值型数据的案例没有分布在交叉点的两侧。各变量校准的质性锚点如表4所示,本研究使用fsQCA3.0软件进行分析。

四、数据分析

(一)结果变量的基本分布

从全国范围来看,在2019年,每十万公职人员中,平均有145.92人受到第一种形态的处分,51.89人受到第二种形态的处分,第三种、第四种形态分别为8.84和7.95人。可以看出,四种形态的分布仍然秉承“第一种形态占大多数,前两种形态占绝大多数,第三种和第四种形态是极少数”这一原则,第一种、第二种、第三种、第四种形态的占比分别为68.00%、24.18%、4.12%、3.70%(由于统计起始日期的不同,该数据与中纪委披露总数据之间存在细微的差异)。

(二)必要性分析

对变量之间进行必要性分析是QCA分析的第一步,一般来说,当某一前因变量的必要一致性大于0.9时,将其视为结果变量的必要条件,并不再继续纳入充分性条件组态分析。[62]本研究的必要性分析如表5所示。由必要性分析结果可知,所有前因变量的必要一致性均小于0.9。同时,X-Y散点图检验发现,绝大多数案例点并没有分布在主对角线以下,可以认为该必要性分析通过了“不相关性检验(Trivialness test)”。因此,在现有的前因变量中,并不存在非犯罪型腐败发生的必要条件,即难以寻找非犯罪型腐败发生的“单一对称型”因果路径,非犯罪型腐败存在“多重并发”的“因果复杂性”机制。

(三)充分性条件组态分析

在进行充分性条件组态分析时,要对频数阈值(frequency threshold)和组态一致性阈值(configuration consistency threshold)进行设定。由于本研究的案例量小于50,故将频数阈值设定为1。对于组态一致性阈值的设定,则通常有三种处理方式。第一种是直接将其设定为0.9、0.8或0.75不等。[63-64]第二种是不断调整组态一致性阈值,并根据其所得结果的一致性与覆盖度数值将组态一致性阈值调整为最优解。 [8] 第三种是不断调整组态一致性阈值,以及其他可能影响研究结果的参数,如隶属度校准的质性锚点及部分前因变量的缺失与否,并将所引出的不同结果各自作为QCA总结果的一部分一起报告在分析结果中。本研究使用的是第二种方式,经过多次检验后将组态一致性阈值设定为0.9,并由此展开充分性条件组态分析。

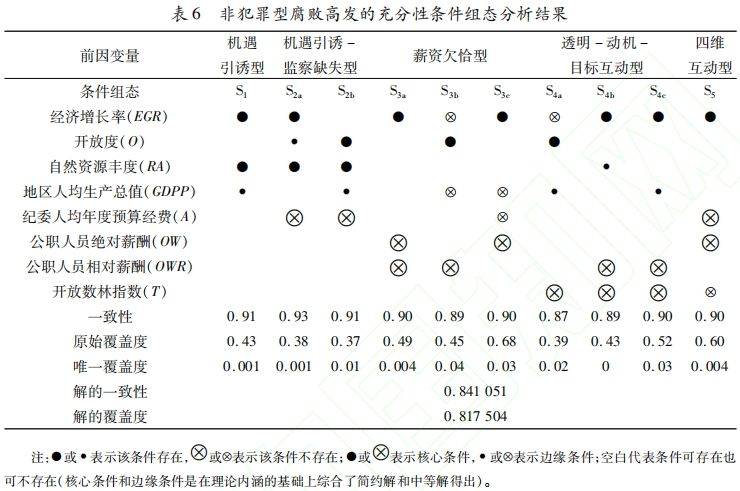

由于本研究前因变量的提取建立在成熟的理论框架与充沛的实证支撑之上,故选用中等解。 [9] QCA方法中一致性和覆盖度的意义在于,前者越高,所得到的充分性路径越具有说服力;后者越高,就有越多的案例被包含在所得到的充分性路径中,两者分别类似于传统回归研究中的置信度与方差。中等解的总体一致性为0.84,总体覆盖度为0.82,具有较好的解释能力(见表6)。

构型S1所对应的组态为“高经济增长*高源丰度*高经济总量(S1=EGR*RA*GDPP)”。在这一组态中,因果路径中的三项前因变量均为目标维度中所提取的前因变量,且这三项代表目标的前因变量均为正值,映射出一个非常强的“可供腐败的目标”。该构型中,监察、动机、透明等因素都显得无关紧要,目标维度单独催化腐败的发生,因此,我们将这种构型命名为“机遇引诱型”。在这种情况下,由于“腐败机遇”的诱惑巨大,压倒了监察、动机、透明等维度的震慑作用,导致部分人“明知山有虎,偏向虎山行”。该构型的一致性为0.91,原始覆盖度和唯一覆盖度分别为0.43和0.001,即该构型能够解释43%的案例,且0.1%的案例仅能被该构型解释。“机遇引诱型”的代表性案例为河南。

构型S2所对应的两种组态分别是“低反腐投入*高经济增长*高开放度*高资源丰度(S2a=~A*EGR*O*RA)”以及“低反腐投入*高经济总量*高开放度*高资源丰度(S2b=~A*GDPP*O*RA)”。在这两种组态中,因果路径包括目标维度和监察维度两种前因变量,其中监察维度对应变量为负值,目标维度对应变量为正值,映射出“监察力度的不足”和“可供腐败的目标”。该构型中,监察维度与目标维度共同作用于腐败的发生,而动机和透明维度则显得无关紧要,因此,我们将这种构型命名为“机遇引诱-监察缺失型”。此时,由于腐败获利较大,监察较为欠缺,部分公职人员冒着被人民群众举报的风险也要铤而走险,即使他们本身已经享有了一份足够体面的工资。该构型两种组态的一致性分别为0.93和0.91,分别能够解释38%和37%的案例,有0.1%的案例仅能被S2a解释,有1%的案例仅能被S2b解释。“机遇引诱-监察缺失型”的代表性案例为四川和山东。

构型S3对应的三条组态分别是“低绝对薪酬*低相对薪酬*高经济增长(S3a=~OW*~OWR*EGR)”、“低相对薪酬*低经济总量*低经济增速*高开放度(S3b=~OWR*~GDPP*~EGR*O)”以及“低绝对薪酬*低经济总量*低反腐投入*高经济增速(S3c=~OW*~GDPP*~A*EGR)”。在这三条组态中,薪酬(动机维度)起到了关键的作用:当绝对薪酬和相对薪酬都较低时,目标和动机维度共同作用于腐败的发生,而其他因素则显得无关紧要;当相对薪酬或者绝对薪酬中的一者较低时,两条组态中的目标因素均为“较弱的目标”,且绝对薪酬较低和监察不足之间的联系较为紧密,我们将这三条由动机因素(薪酬较低)驱动的腐败发生路径命名为“薪资欠恰型”。该构型三条组态的一致性分别为0.90、0.89和0.90,分别能够解释49%、45%和68%的案例,有0.4%的案例仅能被S3a解释,4%的案例仅能被S3b解释,3%的案例仅能被S3c解释。“薪资欠恰型”的代表性案例为宁夏、黑龙江、新疆和江西。

构型S4对应的三条组态分别是“低透明度*高经济总量*高开放度*低经济增长(S4a=~T*GDPP*O*~EGR)”、“低透明度*低相对薪酬*高经济增长*高资源丰度(S4b=~T*~OWR*EGR*RA)”以及“低透明度*低相对薪酬*高经济增长*高经济总量(S4c=~T*~OWR*EGR*GDPP)”。在这三条组态中,透明、目标和动机维度共同作用于腐败的发生,而监察维度的有无显得无关紧要。在这种情况下,透明度低导致群众难以举报腐败行为,腐败的获利相对较高,且公职人员薪资较低,此时,无论监察强度如何,都难以阻止腐败的发生,因此,我们将这一构型命名为“透明-动机-目标互动型”。该构型三种组态的一致性分别为0.87、0.89和0.90,分别能够解释39%、43%和52%的案例,有2%的案例仅能被S4a解释,3%的案例仅能被S4c解释,没有案例仅能被S4b解释。“透明-动机-目标互动型”的代表性案例为江苏、河北和湖北。

构型S5对应的组态是“低透明度*低反腐投入*低绝对薪酬*高经济增长(S5=~T*~A*~OW*EGR)”。这一组态完整地包含了目标、动机、监察、透明四个维度,可供腐败的目标、实施腐败的动机、监察力度的欠缺以及信息公开的不足共同作用于腐败的发生,因此我们将这一构型命名为“四维互动型”。该组态的一致性为0.90,能够解释60%的案例,且有0.4%的案例仅能被该组态解释。“四维互动型”的代表性案例为湖南。

五、进一步讨论

上述数据分析着力于探索非犯罪型腐败发生的多种替代性路径,以及各个前因变量之间的互动作用。然而,QCA方法的另一大优势是对于“因果不对称性”的分析。在集合论视域下,A*B=C不能被推导为~A*~B=~C。例如,上文中的组态S3a指出高经济增速、低相对薪酬、低绝对薪酬会导致(非犯罪型)腐败的发生,却不能认为低经济增速、高相对薪酬、高绝对薪酬一定会导致(非犯罪型)腐败的不发生,这也是“因果复杂性”的一种体现。

为了探索“因果不对称性”,我们将分析视角由“腐败”转向“廉洁”,以非犯罪型腐败的低发生作为结果变量,首先进行必要性分析(见表7),结果显示所有正反前因变量的必要性均小于0.9,这意味着在我们的前因变量中,非犯罪型腐败的低发生同样不存在单一路径,该结果同样通过了不相关性检验。

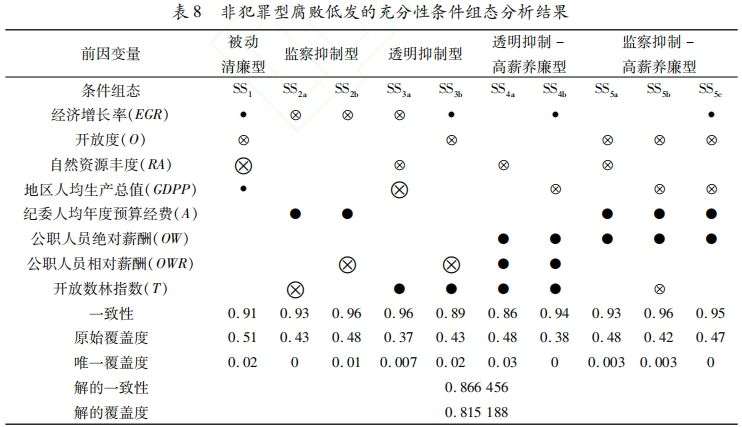

其次,在随后的充分性条件组态分析中,我们将组态一致性阈值设定为0.9,频数阈值设定为1,但由于腐败研究中关于因果不对称性的实证支撑比较少,在进行布尔最小化时,我们对所有的前因变量均选择“presentorabsent”分析项(这意味着我们并没有进行反事实分析)。我们同样选择报告充分性条件组态分析的中等解,该解的总体一致性为0.87,总体覆盖度为0.82,具有较好的解释能力,详细分析结果如表8所示。

构型SS1的对应组态为“低资源丰度*低开放度*高经济总量*高经济增长(SS1=~RA*~O*GDPP*EGR)”。该组态为一个单独的目标维度,四个目标维度的前因变量中有两个正值和两个负值。在这种情况下,并不存在一个较强的“可供腐败的目标”,因此,我们将这种构型命名为“被动清廉型”。该组态的一致性为0.91,可以解释51%的案例,且有2%的案例仅能被该组态解释。“被动清廉型”的代表性案例为云南。

构型SS2的对应组态为“高反腐投入*低透明度*低经济增长(SS2a=A*~T*~EGR)”以及“高反腐投入*低相对薪酬*低经济增长(SS2b=A*~OWR*~EGR)”。根据理论框架,低透明度和低薪酬都会起到滋生腐败的作用,然而,当低透明度、低薪酬和高反腐投入一起出现时,高反腐投入这一“清廉因素”压制住了低透明度、低薪酬这两项“腐败因素”,因此,我们将这一构型命名为“监察抑制型”。该构型中两条组态的一致性分别为0.93、0.96,分别能够解释43%和48%的案例,有1%的案例仅能被SS2b解释,没有案例仅能被SS2a解释。“监察抑制型”的代表性案例为内蒙古、辽宁、吉林和海南。

构型SS3的对应组态为“高透明度*低经济总量*低资源丰度*低经济增长(SS3a=T*~GDPP*~RA*~EGR)”以及“高透明度*低相对薪酬*低开放度*高经济增长(SS3b=T*~OWR*~O*EGR)”。类似地,高透明度这一“清廉因素”压制住了低薪酬这一“腐败因素”,因此我们将这一构型命名为“透明抑制型”。该构型两条组态的一致性分别为0.96和0.89,分别可以解释37%和43%的案例,有0.7%的案例仅能被SS3a解释,有2%的案例仅能被SS3b解释。“透明抑制型”的代表性案例为广西和贵州。

构型SS4的对应组态为“高透明度*高相对薪酬*高绝对薪酬*低资源丰度(SS4a=T*OW*OWR*~RA)”以及“高透明度*高相对薪酬*高绝对薪酬*低经济总量*高经济增长(SS4b=T*OW*OWR*~GDPP*~EGR)”。这两条组态的特点是,高透明度和高薪酬共同作用于廉洁的发生,而反腐败力度显得可有可无,因此我们将这一构型命名为“透明抑制-高薪养廉型”。该构型两条组态的一致性分别为0.86和0.94,分别可以解释48%和38%的案例,有3%的案例仅能被SS4a解释,没有案例仅能被SS4b解释。“透明抑制-高薪养廉型”的代表性案例为广东、北京和上海。

构型SS5的对应组态为“高反腐投入*高绝对薪酬*低开放度*低资源丰度(SS5a=A*OW*~O*~RA)”、“高反腐投入*高绝对薪酬*低开放度*低经济总量*低透明度(SS5b=A*OW*~O*~GDPP*~T)”以及“高反腐投入*高绝对薪酬*低开放度*低经济总量*高经济增长(SS5c=A*OW*~O*~GDPP*~EGR)”。对于这三条组态而言,主要是监察维度和动机维度作用于廉洁的发生,而透明维度要么无关紧要(SS5a和SS5c),要么被监督维度和动机维度所压制(SS5b)。因此,我们将这一构型命名为“监察抑制-高薪养廉型”。该构型三条组态的一致性分别为0.93、0.96、0.95,分别可以解释48%、42%和47%的案例,其中,有0.3%的案例仅能被SS5a解释,另有0.3%的案例仅能被SS5b解释,没有案例仅能被SS5c解释。

出于稳健性检验的目的,本文曾尝试调整了组态一致性阈值的设置,并更改了模糊集隶属度校准的具体方式,还尝试了对少量案例进行删减(新疆2019年第三种形态处分数远超其他省份,可能存在异常值)。以上处理过程均没有改变本研究的核心结论,因此,本文的研究结果具有较高可靠性。

六、研究结论与政策建议

区别于大量针对犯罪型腐败的实证研究,本文将研究视角转向了与犯罪型腐败不同的非犯罪型腐败,并针对中国情境建立了委托代理-日常活动分析框架,以我国31个省级行政区域为案例,展开了模糊集比较定性分析,试图解释目标、动机、监察以及透明对非犯罪型腐败行为的交互驱动作用。本文的研究结论如下:第一,无论是非犯罪型腐败的高发生还是低发生,均存在多重并发的机制,不同诱发因素之间有复杂互动作用,且存在因果不对称现象;第二,存在诱导非犯罪型腐败发生的五条路径:“机遇引诱型”“机遇引诱-监察缺失型”“薪资欠恰型”“透明-动机-目标互动型”“四维互动型”;第三,存在阻碍非犯罪型腐败发生的五条路径:“被动清廉型”“监察抑制型”“透明抑制型”“透明抑制-高薪养廉型”“监察抑制-高薪养廉型”;第四,在理论层面,本文的贡献在于,对于非犯罪型腐败而言,委托代理-日常活动框架中的四个维度并不处于完全对称状态,其中目标维度起到的作用更重要。

根据数据分析的结果,本文提出以下政策建议:首先,经济的快速发展的确为腐败的滋生提供了目标,因此建议在经济迅速发展的地区格外强化反腐败机构建设,增强党建引领在反腐败中的重要作用,不断锤炼公职人员公共服务动机;其次,少数发达地区公职人员薪酬与生活成本不匹配也是诱发腐败的主要动机之一,因此应对公职人员薪酬进行合理配置,使其薪酬水平与地区经济发展水平相匹配,但单纯的涨薪对腐败的抑制作用有限,这条抑制腐败的路径必须与高效的监察体系共同作用;再次,在加强反腐败力度的同时,也应注重政府信息公开,“透明是治愈腐败的良方”,高透明度对抑制腐败的产生和清除现存的腐败均有促进作用,良好的社会监察体系与政府反腐败体系之间也可以起到相得益彰的作用。

然而,本文同样具有一定的局限性。第一,纪委监督执纪的强度不仅仅体现在经济层面上,同样也体现在政治层面上。例如政府官员的个人特质(如纪委书记的年龄、任期、在常委中的排名等)可能会影响地区清廉程度。[65]第二,本文使用“客观测量法”对结果变量进行测量,而这正是社会科学腐败研究中纷争不断的一隅:固然,在现有的腐败研究中,“客观测量法”将地区腐败案例的高报告视作地区腐败形势严峻的体现,但正如过勇和宋伟[66]所言,腐败案例的高报告也可以视作地区反腐败机构的高绩效,关于反腐败现状与反腐败绩效之间的辩证关系仍是现有研究的模糊之处。第三,薪酬并不是对公职人员唯一的激励系统,隐形福利、晋升空间都属于其激励系统的一部分。[67]但受限于这些数据的隐秘性,本文并没有就此展开详细分析。第四,本文的实证分析基于横断面数据展开,对违纪腐败发生的动态机制解释力较弱。第五,由于本文是国内首篇分析“四种形态”数据的探索性实证研究,经验相对缺乏,因此并没有对“四种形态”具体实施的灵活性展开讨论,而“四种形态”的实践操作可能因人、因地区而异。例如,对于一种介于“第一种形态”和“第二种形态”之间的违纪行为,究竟对其采用哪一种形态进行处理很可能与当事执纪者的个人特性有关,同时,非犯罪型腐败(前三种形态)与犯罪型腐败(第四种形态)之间可能存在互相作用关系,也可能存在地域分布特征,未来的研究也许可以针对这些问题予以展开。

参考文献

[1]HEIDENHEIMERJ.Perspectives on the perception of Corruption[M].New Jersey(U.S.A.),London(U.K.):Transaction Publishers,1993:141-154.

[2]何增科.中国转型期政治腐败的类型、程度和发展演变趋势[J].北京行政学院学报,2000(2):5-9.

[3]SIDDIQUIZ.Understanding the link age among public procurement(PP),Corruption,andTax Morale(TM) through Agency Theory(AT):a review[J].Business & Economic Review,2017,9(3):258-288.

[4]SULEIMANN,OTHMANZ.Corruption typology: a review of literature[J].Chinese Business Review,2017,16(2):102-108.

[5]李辉.腐败的两幅面孔:基于7000个司法裁判文书数据的描述分析[J].理论与改革,2017(5):30-41.

[6]林建华,姜彦竹.从类型到成因:隐性腐败的多维度辨识[J].党政干部学刊,2020(9):23-29.

[7]习近平在十九届中央纪委六次全会上发表重要讲话,强调坚持严的主基调不动摇,坚持不懈把全面从严治党向纵深推进[J].中国纪检监察,2022(3):4-6.

[8]中国共产党第十九届中央纪律检查委员会第六次全体会议公报[N].人民日报,2022-01-21(1).

[9]倪星,王立京.中国腐败现状的测量与腐败后果的估算[J].江汉论坛,2003(10):18-21.

[10]任建明,薛彤彤.实践运用“四种形态”遇到的主要问题与应对策略[J].河南社会科学,2018,26(1):9-18.

[11]郭忠俭,张惠廷,王德泰,等.党内腐败分子与不合格党员的区别[J].党政论坛,1989(5):22-22.

[12]解冰,任生德,张俊飚.新农村建设中的新型经济违纪与腐败及其治理[J].经济研究,2008(4):111-118.

[13]吴建雄.国家监察体制改革的法治逻辑与法治理念[J].中南大学学报(社会科学版),2017,23(4):1-7.

[14]姜涛.国家监察法与刑事诉讼法衔接的重大问题研究[J].南京师大学报(社会科学版),2018(6):97-108.

[15]阴建峰,李思.反腐败党纪与刑事法律关系论纲———以新时代“全面从严治党”为背景[J].法学杂志,2018,39(7):44-54.

[16]刘艳红.《监察法》与其他规范衔接的基本问题研究[J].法学论坛,2019,34(1):5-15.

[17]BERNHEIM B D,WHINSTON M D.Menu auctions,resource allocation,and economic influence[J].The Quarterly Journal of Economics,1986,101(1):1-31.

[18]BAUHR M,CZIBIK A,LICHTD F,et al. Lights on the shadows of public procurement: transparency as an antidote to corruption[J].Governance,2020,33(3):495-523.

[19]倪星.公共权力委托-代理视角下的官员腐败研究[J].中山大学学报(社会科学版),2009,49(6):148-157.

[20]LINDSTEDTC,NAURIND.Transparency is not enough: making transparency effective in reducing corruption[J].International Political Science Review,2010,31(3):301-322.[21]刘杨.从委托-代理理论看“高薪养廉”[J].中国商界(下半月),2008(4):191-191.[22]陈永成,陈光焱.高薪养廉、腐败与治理———基于多任务委托代理模型的研究[J].云南财经大学学报,2010,26(3):126-132.[23]邓雪琳,孙宗锋.经济绩效、政府规模与腐败感知差异———基于全国77个地级市的调查[J].中国行政管理,2018(2):101-108.[24]庄劲,廖万里.犯罪预防体系的第三支柱———西方国家犯罪情境预防的策略[J].犯罪研究,2005(2):20-26.

[25]SUNG H E. A convergence approach to the analysis of political corruption: across-national study[J].Crime,Law and Social Change,2002,38:137-160.

[26]GRAYCAR A,SIDEBOTTOM A.Corruption and control:a corruption reduction approach[J].Journal of Financial Crime,2012,19(4):384-399.

[27]SALIHUA.Combating corruption in the Nigerian Civil Service:an empirical assessment of Treasury Single Account(TSA)policy[J].Journal of Money Laundering Control,2020,23(1):267-280.

[28]GORSIRAM,HUISMANW,DENKERSA,et al.Why dutch officials take bribes:a toxic mix off actors[J].Crime,Law and Social Change,2021,75:45-72.

[29]于铁山.地方政府反腐败绩效的社会评价研究———以CSS2011调查数据为基础[J].广东行政学院学报,2016,28(6):36-41+65.

[30]HUNTINGTONSP.Political order in changing societies[M].New Haven:Yale University Press,1968.

[31]LEFFNH.Economicdevelopmentthroughbureaucraticcorruption[J].American Behavioral Scientist,1964,8(3):8-14.

[32]BARDHANP.Corruption and development:a review of issues[J].Political Corruption,2017,12:321-338.

[33]D′AGOSTINO G,DUNNEJ P,PIERONI L.Government spending,corruption and economic growth[J].World Development,2016,84:190-205.

[34]FAZEKASM,KOCSISG.Uncovering high-level corruption:cross-nationalobjectivecorruptionriskindicatorsusingpublicprocurementdata[J].British Journal of Political Science,2020,50(1):155-164.

[35]尚俊颖,何增科.国家治理体系衰变如何引起反腐败回潮?———基于14个国家的定性比较分析[J].公共行政评论,2020,13(6):132-150+212-213.

[36]韩琳,郑朝阳.什么样的地区更易于腐败———基于PEST框架的腐败与反腐败路径的组态分析(fs/QCA)[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2021,34(3):47-57.

[37]徐国冲,郭轩宇.腐败的影响机制与作用方式———基于36个亚洲国家和地区的模糊集定性比较分析(fsQCA)[J].东北大学学报(社会科学版),2021,23(6):56-64.

[38]ARVATEPR,CURIAZ,ROCHAF,et al. Corruption and the size of government:causality tests for OECD and Latin American countries[J].Applied Economics Letters,2010,17(10):1013-1017.

[39]倪星,刘霏.政府规模、财政分权、官员特质与地区清廉水平———基于333个地级市数据的定量分析[J].江汉论坛,2020(10):39-45.

[40]JIM?NEZJL,ALBALATED.Transparency and local government corruption:what does lack of transparency hide[J].Hilos Tensados,2018,7(2):106-122.

[41]AZFARO,LEEY,SWAMYA.The causes and consequences of corruption[J].The Annals of the American Academy of Political and Social Science,2001,573(1):42-56.

[42]万广华,吴一平.制度建设与反腐败成效:基于跨期腐败程度变化的研究[J].管理世界,2012(4):60-69.

[43]IONESCU L.Political power,local government,and firm performance:evidence from current anti-corruption enforcement in China[J].Journal of Self-Governance and Management Economics,2018,6(2):119-124.

[44]LIL,LIEN D,WUY P,et al.Enforcement and political power in anticorruption - evidence from China[J].World Development,2017,98:133-147.

[45]COLE M A,ELLIOTTJR,ZHANGJ.Corruption,governance and FDI location in China:a province-level analysis[J].Journal of Development Studies,2009,45(9):1494-1512.

[46]DONGB,TORGLERB.Causes of corruption:evidence from China[J].China Economic Review,2013,26:152-169.

[47]YIF,GAOZJ,ZHANGHH.What leads to official corruption in China?apolitico-economic analysis of economic opportunities and government corruption across China′s provinces[J].Post-Communist Economies,2018,30(3):273-289.

[48]RIHOUX B,RAGINC C.Qualitative comparative analysis(QCA)as an approach:configurational comparative methods:qualitative comparative analysis(QCA)and related techniques[M].California:SAGE Publications,2012.

[49]BENASSIC,VLANDAST.Union inclusiveness and temporary agency workers:the role of power resources and union ideology[J].European Journal of Industrial Relations,2016,22(1):5-22.

[50]RIHOUXB,REZS?HAZYI,BOLD.Qualitative comparative analysis(QCA)in public policy analysis:an extensive review[J].German Policy Studies,2011,7(3):9-82.

[51]ROIG-TIERNO N,GONZALEZ-CRUZ T F,LLOPIS-MARTINEZJ.An overview of qualitative comparative analysis:a bibliometric analysis[J].Journal of Innovation and Knowledge,2017,2(1):15-23.

[52]王凤彬,江鸿,王璁.央企集团管控架构的演进:战略决定、制度引致还是路径依赖?———一项定性比较分析(QCA)尝试[J].管理世界,2014(12):92-114+187-188.

[53]杜运周,贾良定.组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路[J].管理世界,2017(6):155-167.

[54]王国华,武晗.从压力回应到构建共识:焦点事件的政策议程触发机制研究———基于54个焦点事件的定性比较分析[J].公共管理学报,2019,16(4):36-47+170.

[55]张明,杜运周.组织与管理研究中QCA方法的应用:定位、策略和方向[J].管理学报,2019,16(9):1312-1323.[56]徐国冲,朱江华峰.腐败的测量方式与影响因素:一个文献综述[J].公共管理与政策评论,2019,8(3):85-96.

[57]FAZEKAS M,CINGOLANI L,TOTH B.A Comprehensive review of objective corruption proxies in public procurement:risky actors,transactions,and vehicles of rent extraction[EB/OL].SSRN:GTI-WP/20163[2022-09-19].https:∥www.researchgate.net/publication/308962409_A_comprehensive_review_of_objective_corruption_proxies_in_public_procurement_risky_actors_transactions_and_vehicles_of_rent_extraction.

[58]门理想,王丛虎.中国地方政府数据开放建设成效的影响因素探究———基于生态系统理论框架[J].现代情报,2021,41(2):152-161.

[59]谭海波,范梓腾,杜运周.技术管理能力、注意力分配与地方政府网站建设———一项基于TOE框架的组态分析[J].管理世界,2019,35(9):81-94.

[60]杜运周,刘秋辰,程建青.什么样的营商环境生态产生城市高创业活跃度?———基于制度组态的分析[J].管理世界,2020,36(9):141-155.

[61]陶克涛,张术丹,赵云辉.什么决定了政府公共卫生治理绩效?———基于QCA方法的联动效应研究[J].管理世界,2021,37(5):128-138+156+10.

[62]唐睿,唐世平.历史遗产与原苏东国家的民主转型———基于26个国家的模糊集与多值QCA的双重检测[J].世界经济与政治,2013(2):39-57+156-157.

[63]金晓玲,田一伟.共享经济下消费者信任和不信任的形成机制———基于结构方程模型和模糊集定性比较方法[J].技术经济,2019,38(8):99-107.

[64]李谦.高等教育腐败的社会影响因素研究———基于国别数据的模糊集定性比较分析[J].教育学术月刊,2022(1):19-26.

[65]ZHU X F,ZHANG Y L.Political mobility and dynamic diffusion of innovation:the spread of municipal pro-business administrative reform in China[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2016,26(3):535-551.

[66]过勇,宋伟.腐败测量:基于腐败、反腐败与风险的视角[J].公共行政评论,2016,9(3):73-88+187-188.[67]郝健,张明玉,王继承.国有企业党委书记和董事长“二职合一”能否实现“双责并履”?———基于倾向得分匹配的双重差分模型[J].管理世界,2021,37(12):195-208.

为方便编辑,文中注释省略。

来源:刘闻博,王丛虎.“非犯罪型腐败”的发生逻辑——基于我国省域“四种形态”数据的模糊集定性比较分析[J/OL].广州大学学报(社会科学版),1-19[2024-11-04].http://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1545.C.20241022.1423.020.html.