公众参与基层腐败治理意向驱动因素研究

——基于拓展的计划行为理论

李志1 余雅洁2

(1.重庆大学 公共管理学院,重庆 400044;2.四川外国语大学 国际关系学院,重庆 400031)

摘 要:治理基层腐败是打赢反腐败斗争攻坚战持久战的关键。当前关于基层腐败治理的讨论集中于“自上而下”视角的解释,缺乏从“自下而上”视角的探讨,公众参与的重要性没有受到足够重视。基于拓展的计划行为理论和重庆市的公众参与实践,运用结构方程模型探究影响公众参与基层腐败治理意向的内部因素发现:参与评价、知觉行为控制和腐败认知对参与意向均有显著正向影响;参与评价、知觉行为控制和腐败认知在主观规范对参与意向的影响中分别起到完全中介作用,主观规范对参与意向只存在间接影响。因此,提升公众参与基层腐败治理意向的前提是强化公众的责任意识、参与信心和参与素质。

关键词:公众参与;基层腐败治理;意向;计划行为理论

一、问题的提出

党的十八大后,中央在推行从严治党与依法治国同向而行的背景下,对治理基层腐败作出重要部署,指出以维护群众利益作为基层反腐败工作的出发点;党的十九大后,中央继续加强治理基层腐败的力度,强调反腐败斗争要向基层延伸并在基层见到实效。作为典型的嵌入于社会环境之中的腐败[1],基层腐败发生于公众身边,公众是能够及时发现和最先获知的群体。换言之,公众在基层腐败治理中扮演着极为关键的角色,如果公众仅仅是被动地或冷淡地对待基层的反腐败工作,专业的反腐败机构就无法从外部环境中获取力量来加强权威性及突破某些政治阻碍。[2]因此,治理基层腐败“不仅仅是国家的事儿,公众参与才是反腐败斗争不断深入下去的主要动力”[3],预防和消除基层腐败之根本就是要将“自上而下”的反腐败力量与“自下而上”的反腐败力量形成合力。但遗憾的是,目前大部分相关文献仍然主要基于“自上而下”视角为基层腐败治理开出药方,强调国家层面单一治理主体的作用而低估了社会层面的重要性。对此现实要求,学术界应该从“自下而上”视角来研究腐败现象和腐败治理[4],将长期被忽视的公众参与要素拉回到学术视野中[5]。鉴于此,探讨各影响因素对公众参与基层腐败治理的作用机理具有较为重要的现实意义。

意向是实际行为最显著的预测因子,反映了人们为实施某一行为而愿意付出努力的程度。[6]“意向—行为”的关系已得到大量研究的证实,一般而言,个人的意向越强烈,越有可能实施实际行为。由于意向是解释行为的最佳变量,较多学者倾向于使用意向作为行为的代理展开研究[7]。因此,本文也将研究目标聚焦于公众参与基层腐败治理意向,即个人(年满18岁)在面对县级及以下党政机关的公职人员、村(社)组织的工作人员的腐败行为时,所采取的抵制、举报等行为倾向。

现有关于公众参与腐败治理意向影响因素的文献大都从外部和内部两个维度展开。其中,外部因素可以分为文化情境[8]、制度安排[9]、信息传播[10]和反腐败绩效[11]四个方面,内部因素主要包括个人利益相关度[12]和人口学特征(年龄[13]、性别[14]、教育背景[15]等)。

尽管学者们已从多个维度探讨了公众参与腐败治理意向的影响因素,但仍有需要进一步研究之处:其一,相关文献数量较少,关于公众参与意向的内部因素仍存在可以进一步探索或拓展的空间;其二,多数研究主要基于单一视角,缺少使用系统理论框架对各影响因素进行整合分析,公众参与意向产生的微观机理欠缺具有解释力的理论框架。

基于现有研究的缺憾,本文从“自下而上”视角,尝试通过实证研究来探究影响公众参与基层腐败治理意向的更多因素。与现有研究相比,本文在以下三个方面有所贡献:第一,在一个相对系统的理论框架内提取了影响公众参与意向的四个内部变量,拓展了公众参与腐败治理领域的理论研究;第二,通过引入其他变量构建了拓展的计划行为理论模型,丰富了计划行为理论的解释力和预测力;第三,用实证结果验证了更多心理因素对公众参与基层腐败治理意向的积极影响,揭示了参与意向生成在微观层面的作用机理。

二、分析框架

计划行为理论(theory of planned behavior)和政治社会化理论(theory of political socializa-tion)立足于理性决策视角和政治取向视角来解释行为模式选择,我们可以从中提取公众参与基层腐败治理意向的内部因素。计划行为理论认为个人的行为态度愈积极、知觉行为控制愈强、主观规范愈有利,其行为意向就愈强烈,也越有可能转化为实际行为。[16]较多学者在研究时倾向于使用行为意向替代实际行为,探讨行为态度、主观规范和知觉行为控制对行为意向的影响作用,均证实了该理论的有效性。[17-19]政治社会化理论认为个人通过政治社会化提高自身的政治素质,而政治素质会影响其参与政治生活的方向、程度和效率。[20]目前有学者将政治社会化理论用于个人的政治参与研究中,发现个人在政治社会化过程中形成的政治素质会影响其政治参与倾向。[21]

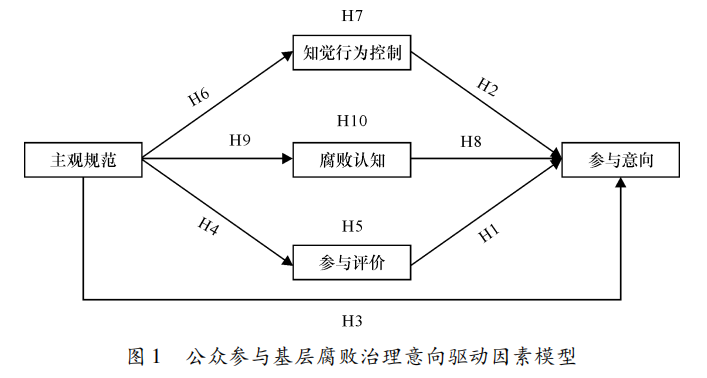

计划行为理论的模型并非完美无缺,在一些具体情境下的个人行为决策研究还需引入其他特定因素加以补充与完善,[22]以更好地预测和解释个人的行为意向及实际行为。基于这一逻辑,本文整合计划行为理论与政治社会化理论具有一定的必要性。个人参与基层腐败治理意向是一个理性评估参与收益与成本的过程,计划行为理论可以从理性角度对此给予解释。但作为一种特殊的政治参与,个人参与基层腐败治理的决策过程也是其将政治体系所认同的规范、价值内化为自身政治素质后所做出的价值选择,是否愿意参与也受自身政治素质约束。因此,如果仅用计划行为理论来探讨公众参与基层腐败治理意向的生成机理,则显得解释力相对不足。本文构建以计划行为理论为核心的分析框架,将反映个人政治素质的变量纳入其中,以进一步拓展计划行为理论的适用性。分析框架详见图1。

(一)参与评价与参与意向

本文中的行为态度被定义为参与评价,指个人(年满18岁)对参与基层腐败治理这一特定行为的正向或负向评价,反映了个人对其是否参与所导致的后果负有多大程度责任的感知。民主政治的发展使公众参与已成为了公共行政的核心价值。[23]从公众的角度来看,基层从事公务的人员如果利用手中的公权力来为他人或自己谋取利益,其实质是通过侵害群众利益的方式来夺取本不属于自己的财富。因而,公众对基层腐败的感触更为深切,也更为痛恨。在此情况下,公众会认为腐败治理不只是政府部门的职责,也需要其积极参与以保证自己的利益不受损害。据此提出假设:

H1:个人的参与评价正向影响其参与意向

(二)知觉行为控制与参与意向

知觉行为控制指个人(年满18岁)感知到参与基层腐败治理容易或困难的程度,反映了客观参与条件的状况。公众参与基层腐败治理除与自身的主观认知有关之外,自身的参与能力、现有的参与机会以及对参与人的保护等因素也同样制约其参与意向。若个人感知到其参与基层腐败治理是容易的,就会具有积极的判断和信心,进而促进其参与意向;但若个人感知到其参与基层腐败治理的能力、机会等存在困难且不受保护,那么就会感到自己对于参与的无能为力,进而降低其参与意向。Barati等对伊朗民众参与政治活动的研究显示,个人的自我效能感越强,就越愿意参与邻里委员会这样的政治活动。[24]据此提出假设:

H2:个人的知觉行为控制正向影响其参与意向

(三)主观规范与参与意向

主观规范指个人(年满18岁)在决定是否参与基层腐败治理时所感知到的社会压力,这种压力往往由家人、朋友等社会关系主体施加。公众参与基层腐败治理在大多数情形下是一种理性行为,个人是否愿意参与受到自己之外的他人的影响,原因在于他是在复杂社会中生活的非独立个体,会受到来自家人、朋友等身边重要的人的影响。个人迫于社会压力决定自己是否参与基层腐败治理,目的在于使自己适应周围群体的期望和需求。Park等在研究韩国警官的检举意向时,发现其感知到的社会压力与其内部检举意向和外部检举意向均有显著的正相关效应。[7]据此提出假设:

H3:个人的主观规范正向影响其参与意向

(四)主观规范与参与评价

Ajzen等的研究显示,在主观规范与行为态度(参与评价)之间增加路径后的理论模型拟合度明显优于原模型,表明行为态度(参与评价)在主观规范与意向之间存在中介作用。[25]在本文中,生活、工作于社会关系中的个人,或多或少地会受到身边重要的人的影响。身边重要的人对其参与基层腐败治理的支持与否在很大程度上塑造和影响了其参与评价(行为态度),个人感受到周围重要的人对其参与基层腐败治理的支持越明显,其对参与基层腐败治理的评价越正向。据此提出假设:

H4:个人的主观规范正向影响其参与评价

H5:个人的参与评价在其主观规范与参与意向之间起中介作用

(五)主观规范与知觉行为控制

Peters等的研究发现,主观规范也可以直接影响知觉行为控制,知觉行为控制在主观规范与行为意向之间存在中介作用。[26]在本文中,社交圈子间接影响到个人对参与基层腐败治理容易或困难程度的感知,当个人明显感受到周围重要的人对其参与基层腐败治理的支持时,会增强其参与信心,易使其低估参与基层腐败治理的困难程度;反之,则会削弱其参与信心,易让其高估参与基层腐败治理的困难程度。据此提出假设:

H6:个人的主观规范正向影响其知觉行为控制

H7:个人的知觉行为控制在其主观规范与参与意向之间起中介作用

(六)腐败认知与参与意向

本文中的政治素质被定义为腐败认知,指个人(年满18岁)对腐败现象的理解和看法,包括对腐败的界定和对腐败的社会功能评估。就公众参与而言,个人对腐败的认知是其参与基层腐败治理的前提。如果个人知道什么是腐败、对腐败价值秉持正确的辨别,其行为选择就会有明显的偏好;而如果个人不知何为腐败、错误辨别腐败价值时,就可能对基层腐败现象视而不见。杜治洲在论述影响个人参与腐败治理意愿的诸多因素时,指出个人对腐败的认识会影响其参与腐败治理的信心。[27]据此提出假设:

H8:个人的腐败认知正向影响其参与意向

(七)主观规范与腐败认知

个人的腐败认知是其对政治文化和社会规范的一种“内化”。一方面,个人通过学校、媒体等载体获得政治体系所认同的腐败相关知识;另一方面,个人在社会系统中通过人际交往获得关于腐败的知识。在本文中,个人对腐败的认知会受其身边重要的人对参与反腐败支持与否的影响。当个人感受到周围重要的人对其参与基层腐败治理的支持越明显时,表明周围重要的人知道什么是腐败、认识到腐败的危害性,其在人际交往中就会接收到相关信息并内化为自身认知,进而对腐败有着正确认知。据此提出假设:

H9:个人的主观规范正向影响其腐败认知

H10:个人的腐败认知在其主观规范与参与意向之间起中介作用

三、研究设计

(一)研究样本

鉴于研究的敏感性和调查的可行性,本文选择重庆市发生过基层腐败事实的村、社区里的村民、居民作为调查对象,于2019年6月至7月通过问卷调查完成。需要说明的是,选择重庆市的原因在于该市的“‘苍蝇式’腐败问题比较突出”是脱贫攻坚专项巡视中存在的突出问题,[28]公众对基层腐败问题较为关注。选择发生过基层腐败事实的村、社区里的村民、居民的原因在于:一是考虑这部分人群因为经历过基层腐败事件,对腐败及反腐败较为了解,可准确、明白地填写调查问卷;二是考虑这部分人群是基层腐败的直接“受害者”,理论上是与基层腐败分子作斗争的主要群体,可反映公众面临基层腐败问题时是否愿意参与治理的真实想法;三是考虑到研究主题的敏感性,这部分人群便于通过问卷法进行团体施测,以确保足够大的样本量。

通过问卷网平台和现场走访共发放1089份问卷,涵盖重庆市沙坪坝、潼南、涪陵、忠县等区县曾经存在基层腐败事实的村、社区,回收998份有效问卷,有效回收率为91.64%。其中,547份来自于网络调查,451份来自于实地调査。通过独立样本T检验比较两种回收方式之间数据的差异,发现无统计学差异(P>0.05),将两种问卷结果进行合并处理。所有问卷实行严格保密制度,调查对象均以自愿为原则匿名填写。样本特征详见表1。

(二)变量测量

行为的异质性要求研究者根据研究对象的具体性质来编制测量条目。[22]为尽可能保证研究结论的可靠性,本文涉及的主要变量多采用Ajzen建议的测量方法。在正式问卷形成前,进行了200份小样本的预测试。首先,对所有条目进行项目分析,结果显示所有题项的CR值、相关系数均达到显著水平(P<0.01),故保留所有题项。其次,进行探索性因子分析进一步筛选条目,结果显示KMO值为0.867、Bartlett球形检验的卡方值为2323.576(自由度为136,P<0.001),表明适合做因子分析。采用主成分分析法和最大方差旋转法,经过3次旋转,删除载荷值小于0.5的3道题项,特征值大于1的因子共有5个,累积方差贡献率为77.273%。正式问卷包括3部分:第1部分是问卷说明及答题指引,第2部分包括性别、年龄、居住地、学历、政治面貌、收入等个人基本信息,第3部分的5个变量共包含17个题项。除个人基本信息外,测量尺度均采用Likert 5点量表法,1分表示非常不符合/不同意,5分表示非常符合/非常同意,腐败认知的测量题项反向计分。正式问卷的测量题项详见表2。

四、研究结果

(一)信效度分析

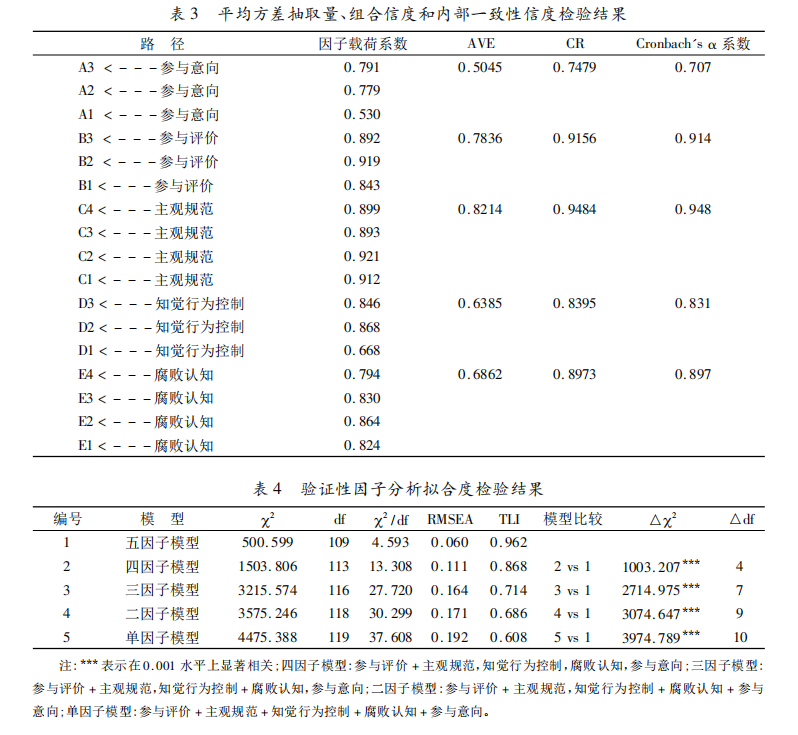

我们用998份样本对所使用的量表进行了信效度检验,以保证研究的可靠性和有效性。参与意向、参与评价、知觉行为控制、主观规范和腐败认知5个量表的Cronbach'sα系数均大于0.7,表明正式问卷具有较好的信度(见表3)。进一步进行验证性因子分析,结果显示五因子模型拟合指数最优(见表4),5个变量的AVE值、CR值都分别大于0.5、0.7(见表3),表明正式问卷具有较好的区分效度和聚敛效度。

(二)共同方法偏差检验

针对可能存在的共同方法偏差,在数据统计前运用正反向计分、匿名填写等方法来控制,在数据统计时采用单因子验证性因子分析法来检验。[36]

由表4可知,单因子模型拟合指数很差,对应的χ2显著变大(Δχ2=3974.789,Δdf=10,P<0.001)。因此,并不存在严重的共同方法偏差问题。

(三)描述性统计与相关性分析

由表5可知,参与意向与参与评价(r=0.531,P<0.01)、主观规范(r=0.514,P<0.01)知觉行为控制(r=0.468,P<0.01)和腐败认知(r=0.246,P<0.01)显著正相关;参与评价与主观规范(r=0.709,P<0.01)、知觉行为控制(r=0.561,P<0.001)和腐败认知(r=0.281,P<0.001)显著正相关;主观规范与知觉行为控制(r=0.675,P<0.001)、腐败认知(r=0.296,P<0.001)显著正相关;知觉行为控制与腐败认知(r=0.242,P<0.001)显著正相关。该统计结果初步支持了本文提出的研究假设。

(四)结构方程模型检验

运用AMOS 24.0建构结构方程模型,得到研究模型适配度检验结果(见表6)和标准化路径系数(见表7)。

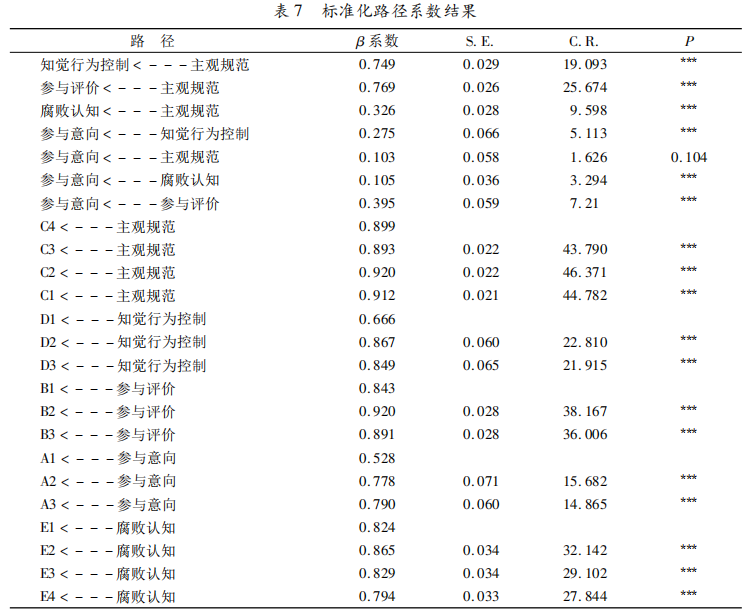

模型各项拟合指标都符合可接受标准的参考值,表明建构的结构方程模型适配度良好,可进行假设检验。路径分析结果显示:主观规范→参与意向的β系数是0.103,未达到0.05的显著水平(P=0.104),因此假设H3不成立;主观规范→参与评价、主观规范→知觉行为控制、主观规范→腐败认知的β系数分别是0.769、0.749、0.326,都在P<0.001水平上显著,因此假设H4、H6、H9成立;参与评价→参与意向、知觉行为控制→参与意向、腐败认知→参与意向的β系数分别是0.395、0.275、0.105,都在P<0.001下显著,因此假设H1、H2、H8成立。

由表7可知,在反映参与评价的3个观测指标中,B1、B2、B3对参与评价均有显著影响,这些指标的β系数分别为0.843、0.920、0.891,即在公众的参与评价中,个人认为参与基层腐败治理的意义、价值和理智越高,其参与意向就越强。在反映知觉行为控制的3个观测指标中,D2、D3、D1对知觉行为控制的影响逐渐增强,这些指标的β系数分别为0.867、0.849、0.666,即在公众的知觉行为控制中,个人对自身参与能力及参与机会越自信,其参与意向就越强。在反映主观规范的4个观测指标中,C1、C2、C3、C4对主观规范均有显著影响,这些指标的β系数分别为0.912、0.920、0.893、0.899,即在公众的主观规范中,周围重要人的支持越强烈、其实际行为越明显,其参与意向就越强。在反映腐败认知的4个观测指标中,E1、E2、E3、E4对腐败认知均有显著影响,这些指标的β系数分别为0.824、0.865、0.829、0.794,即在公众的腐败认知中,对腐败的界定和社会功能评估越正确,其参与意向就越强。在反映参与意向的3个观测指标中,A1、A2、A3对参与意向的影响逐渐增强,这些指标的β数分别为0.528、0.778、0.790。

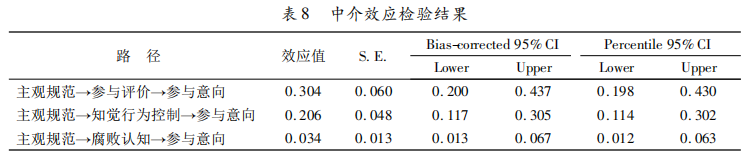

使用Bootstrap法验证中介效应,在95%置信区间下重复抽样5000次,模型的路径结果显示三条路径在95%概率水平下的Bias-correc-ted Percentile Method和Percentile Method置信区间均不包含0,表明中介效应显著(见表8)。其中,主观规范→参与评价→参与意向的中介效应为0.304,该结果支持假设H4;主观规范→知觉行为控制→参与意向的中介效应为0.206,该结果支持假设H7;主观规范→腐败认知→参与意向的中介效应为0.034,该结果支持假设H10。再结合前文可知,主观规范对参与意向的直接效应不显著,表明参与评价、知觉行为控制和腐败认知在主观规范与参与意向之间存在完全中介效应。

五、结论与启示

(一)结论

通过实证分析,证明计划行为理论在公众参与基层腐败治理情境中也同样适用,具体研究结论如下。

第一,个人的参与评价对其参与意向具有显著正向影响。Persson等的研究发现,存在系统性腐败的发展中国家无法遏制腐败的主要原因是全社会对反腐败事业缺乏共识和信心。[37]客观存在的腐败民俗会削弱国家意识形态的内在凝聚力,使个人对国家“离心离德”进而对公众参与的效果不抱期望。对公众参与基层腐败治理持正向评价的个人会将自己与国家的命运紧密结合,进而形成一种公共价值理念,促使其在面对基层腐败问题时做出积极的决策选择;反之,会认为基层腐败与自己无关,在面对基层腐败问题时表现出政治冷漠。

第二,个人的知觉行为控制对其参与意向具有显著正向影响。知觉行为控制感较强的个人相信自己能够处理参与过程中遇到的潜在问题,认为公众与政府合作治理基层腐败是一件容易的事情,从而更加积极对待。相反,知觉行为控制感较弱的个人会怀疑自己的参与能力、不信任自己在参与过程中的应有作用,尽量回避参与自认为超出其能力的基层反腐败事业。倪星等的实证研究与本文研究结果相似,发现举报的有效性、安全性和便利性均能显著提高个人举报腐败的可能性。[14]

第三,个人的腐败认知对其参与意向具有显著正向影响。倪星的实证研究显示,个人对腐败的严格界定会影响其腐败容忍度,进而决定了是否愿意采取实际行动反腐败。[38]本文认为,个人对腐败的认知判断不仅是指对腐败行为的定义,也包括对腐败的社会功能评估。较高的腐败认知水平能够提升个人对基层反腐败事业的支持度和参与度,从而提升其参与意向并推动实际参与行为的发生。相反,如果缺乏基本的腐败认知,个人对腐败行为会具有较高的容忍度,其参与的概率也相对较低。

第四,参与评价、知觉行为控制和腐败认知的完全中介作用。主观规范只能通过参与评价、知觉行为控制和腐败认知变量实现对参与意向的影响。社会支持并非客观的行为,而是个人对其社会环境及获得的支持的主观性评估。[39]由于公众参与基层腐败治理是具有一定风险的政治参与活动,仅依靠外部社会压力做出的从众选择在现实中很可能效果不佳,那么这种人际交往所产生的归属感就不能对其构成社会支持。在实践中,社会支持构成的压力往往要进化为社会情感帮助(参与评价)、实际帮助(知觉行为控制)和信息帮助(腐败认知)之后,才能让个人认可社会支持系统的输入信息并做出理性选择。

(二)启示

基于以上研究结论,可以从以下三方面提升公众参与基层腐败治理意向。一是加强宣传引导,激发责任意识。纪委监委要重视宣传公众参与基层腐败治理的正向价值,让其认识到个人利益与公共利益犹如硬币的一体两面,从而产生参与的成就感。[40]二是完善参与激励,提升参与信心。转变公众政治冷漠态度的关键是要增强公众对政府的信任,使其感受到参与的可行性与安全性,从而产生参与的胜任感。三是开展廉洁教育,提升参与素质。通过常态化教育,提高公众明善恶、辨是非、抵侵蚀、防腐化的意识,从而产生参与的知晓感。

只关注外部因素并不能够充分解释在相同的政治体制、自由度和激励制度之下为什么有些人会愿意积极参与到腐败治理中,而有些人却不会。[41]本文认为应该更多地关注个人在内化外部信息后的内部因素。首先,在发挥国家层面反腐败核心作用的同时,突出公众参与在反腐倡廉工作中的重要作用,构建分析框架,深入回答“如何提升公众参与意向”这一核心问题,弥补了公婷提出的“自下而上”的腐败研究文献仍然不足的遗憾。[4]其次,从心理学和公共管理视角出发,引入参与评价、主观规范、知觉行为控制和腐败认知等重要的心理因素变量,采用具有区域代表性的微观数据,揭示了反腐倡廉“新常态”下影响公众参与基层腐败治理的内在驱动机理,充实了学术界关于公众参与腐败治理的实证研究。再次,验证了计划行为理论是一个良好的“情境敏感性分析工具”[42],该理论不仅可以帮助我们跳出传统认知框架来理解公众参与基层腐败治理意向的差异归因,同时也更清晰呈现出在相同的外部环境下,心理因素对个人决策选择的作用过程。

作为一种探索性研究,本文仍存在着一些不足之处。例如,本文的研究样本仅局限于重庆市公众,虽已尽可能覆盖多个区县曾经发生过基层腐败事实的村、社区,但仍可能存在一定的外部效度问题。同时,本文基于拓展的计划行为理论探究了影响公众参与意向的变量,但可能存在着更重要、更关键的变量。未来将扩大调研范围,采用案例分析等研究方法,对公众参与基层腐败治理意向的更多影响因素及其作用机理进行深入探索。

【参考文献】

[1]郑崇明,原超. 腐败容忍度:研究进展与研究方向——基于2012—2016年中国腐败治理的文献评估[J]. 四川行政学院学报,2017(3):20-25.

[2]庄德水. 政治决心与反腐机构的运行绩效:基于国际比较的视角[J]. 经济社会体制比较,2015(4):130-141.

[3]李辉. 超越国家中心主义:中国腐败治理的历史梳理[J]. 文化纵横,2013(3):56-62.

[4]公婷. 腐败研究的发展现状和新视角[J]. 公共管理与政策评论,2020(1):3-9.

[5]李莉. 社会中心主义视角下的腐败治理——基于香港廉政公署年度报告(1974~2013)的解读[J]. 经济社会体制比较,2015(5):81-91.

[6]刘健,张宁. 基于计划行为理论的高速铁路乘坐意向研究[J]. 管理学报,2014(9):1403-1410.

[7]PARK H,BLENKINSOPP J. Whistleblowing asplanned behavior——a survey of South Korean po-lice officers[J]. Journal of Business Ethics,2009,85(4):545-556.

[8]GONG T,WANG S R,REN J M. Corruption inthe eye of the beholder:survey evidence from the mainland and Hong Kong[J]. International Pub-lic Management Journal. 2015,18(3):458-482.

[9]岳磊. 正式制度、文化观念与信息传播对反腐败社会参与的影响——基于对河南省居民调查数据的实证研究[J]. 中国社会科学院研究生院学报,2016(1):130-134.

[10]杜治洲,蒋美玲. 反腐剧对公众举报腐败意愿的影响——以《人民的名义》为例[J]. 北京航空航天大学学报(社会科学版),2018,31(2):47-56.

[11]SU X H,NI X. Citizens on patrol:understandingpublic whistleblowing against government corruption[J]. Journal of Public Administration Research and Theory,2018,28(3):406-422.

[12]郭夏娟,张珊珊. 腐败容忍度及其影响因素探析——基于比较的视角[J]. 伦理学研究,2013(6):104-112.

[13]PEIFFER C,ALVAREZ L. Who will be the″Prin-cipled-Principals″?perceptions of corruption and willingness to engage in anticorruption activism[J]. Governance,2016,29(3):351-369.

[14]倪星,张军. 文化环境、反腐绩效、制度安排与公众反腐败意愿——基于2016年度全国廉情调查数据的分析[J]. 河南社会科学,2017(5):8-15.

[15]GATTI R. Explaining corruption:are open coun-tries less corrupt?[J]. Journal of International Development,2004(16):851-861.

[16]闫岩. 计划行为理论的产生、发展和评述[J]. 国际新闻界,2014(7):113-129.

[17]AJZEN I,DRIVER B L. Application of the theoryof planned behavior to lersure choice[J]. Journal of Leisure Research,1992,24(3):207-224.

[18]ARMITAGE C J,CONNER M. Efficacy of the theo-ry of planned behaviour:a meta analytic review[J]. British journal of social psychology,2001(40):471-499.

[19]HUANG S C L. Intentions for the recreational useof public landscaped cemeteries in Taiwan[J]. Landscape Research,2007,32(2):207-223.

[20]房正宏. 网络政治参与:内涵与价值探讨[J]. 江西社会科学,2011(3):221-225.

[21]陈朋. 乡村政治文化与精英政治化、政治社会化——基于湖北省9个村的调查比较分析[J]. 中国农村观察,2007(4):97-101.

[22]AJZEN I. Perceived behavioral control,self-effica-cy,locus of control,and the theory of planned be-havior[J]. Journal of Applied Social Psychology,2002,32(4):665-683.

[23]郑栋. 信任对地方政府公务员推动公众参与意愿的影响——基于计划行为理论的探索性研究[J]. 青海社会科学,2018(5):93-102.

[24]BARATI Z,ABU S B,AHMAD N,et al. Self-effi-cacy and citizen participation in neighborhood coun-cil in Iran[J]. Journal of Community Psychology,2013,41(8):911-919.

[25]AJZEN I,JOYCE N,SHEIKH S,et al. Knowl-edge and prediction of behavior:the role of infor-mation accuracy in the theory of plannde behavior[J]. Basic and Applied Social Psychology,2011,33(2):101-117.

[26]PETERS A,GUTSCHER H,SCHOLZ R. Psycho-logical determinants of fuel consumption of pur-chased new cars[J]. Transportation Research Part F,2011,14(3):229-239.

[27]杜治洲. 民众与反腐[M]. 北京:新华出版社,2015:76+170.

[28]佚名. 重庆:五届市委第一轮巡视反馈情况通报[N]. 重庆日报,2018-01-03(1).

[29]郭夏娟,涂文燕. 女性是否比男性更清廉?——基于中国公职人员腐败容忍度的分析[J]. 妇女研究论丛,2017(4):5-16.

[30]AJZEN I. The theory of planned behavior[J]. Or-ganizational behavior and human decision proces-ses,1991,50(2):179-211.

[31]TONGLET M,PHILLIPS P S,READ A D. Usingthe Theory of Planned Behaviour to investigate the determinants of recycling behaviour:a case study from Brixworth,UK[J]. Resource Conservation Recycling,2004,41(3):191-214.

[32]HAN H,HSU L T J,SHEU C. Application of thetheory of planned behavior to green hotel choice:testing the effect of environmental friendly activities[J]. Tourism Management,2010,31(3):325-334.

[33]郭倩倩,胡善风,朱红兵. 基于计划行为理论的乡村旅游意向研究[J]. 华东经济管理,2013(12):167-172+308.

[34]余致力,庄文忠. 测量与解释民众的贪腐认知:台北市与高雄市的实证分析[J]. 公共行政评论,2016(3):21-41+186.

[35]曾明,杜媛媛. 利益相关、反腐效果与腐败容忍度:基于问卷调查的分析[J]. 甘肃行政学院学报,2016(3):34-43+127.

[36]林琳. 拖延行为的干预:计划行为理论和实施意向的影响[J]. 心理学报,2017,49(7):953-965.

[37]PERSSON A,ROTHSTEIN B,TEORELL J. Whyanticorruption reforms fail-systemic corruption as a collective action problem[J]. Governance,2013,26(3):449-471.

[38]倪星. 利益关联、行动选择与公众的腐败容忍度——基于G省的实证分析[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版),2017(4):118-128.

[39]李宁宁,苗国. 社会支持理论视野下的社会管理创新:从刚性管理向柔性支持范式的转变[J]. 江海学刊,2011(6):111-116.

[40]袁柏顺. 反腐败神话与廉洁转型——基于香港案例的研究[J]. 河南社会科学,2012(10):5-8.

[41]GONG T,XIAO H Y. Socially embedded anti-cor-ruption governance:evidence from Hong Kong[J]. Public Administration and Development,2017,37(3):176-190.

[42]张平. 中国城市居民社区自治行为影响因素研究[D]. 沈阳:东北大学,2012:37.