数字统合主义:数字化国家能力建设中的政商互动

Digital Corporatism: State‑Business Dynamics of Digital State Capacity Building in China

编者按

本篇论文《数字统合主义:数字化国家能力建设中的政商互动》发表于Journal of Chinese Political Science。文章基于56,900项政府采购数据,深入分析了2018—2022年间中国政府在数字化国家能力建设中的供需互动关系,揭示了中国以国家主导的供给驱动型模式,并提出“数字统合主义”概念,解析其在国家数据治理中的独特作用。

本研究的核心贡献在于以下三个方面:第一,重新定义并操作化“数字化国家能力”概念,强调其基于信息机制的建构与测量方式,并与经典国家能力理论相衔接;第二,采用供需分析框架,揭示国家、社会及市场主体在数字治理中的角色互动,特别关注政商关系模式的演变;第三,基于实证数据分析,证实了高层政府投资与地方竞争在推动数字国家能力建设中的关键作用,并进一步探讨了不同政商关系模式对治理能力的影响。

文章的研究发现对理解中国数字治理的未来走向以及全球数字治理的演进模式具有重要参考价值。它不仅挑战了传统“市场驱动型”数字化发展的认知,也为国家如何在数字化转型中发挥主导作用提供了理论支持。在政策层面,本文揭示了政府如何通过财政投资、政企合作及政策激励,实现对数字技术和数据资源的有效掌控,并通过市场机制优化资源配置。

文章的理论创新在于提出并定义了“数字统合主义”这一新型政商关系模式,指出其不同于传统委托—代理关系与发展型政商合作,而是通过股权、债务等财务机制直接影响科技企业运作,使国家能力在数字化进程中得到延展。研究表明,这一模式不仅提升了政府在数据治理领域的自主性,也促使企业在政府主导下进行创新,从而实现国家能力与市场竞争力的同步提升。

宋文佳;张竞衔;孟天广 | 作者

仲新宇 | 译者

仲新宇 | 排版

宋文佳 | 审校

论文题目:Digital Corporatism: State‑Business Dynamics of Digital State Capacity Building in ChinaDOI:https://doi.org/10.1007/s11366-025-09908-7

摘要

数字化国家能力建设已成为解析当代全球数字治理格局的重要视角,但其生成机制与核心动因尚未得到充分阐释。本文聚焦我国数字化转型中特有的跨越式发展路径,基于信息机制的理论框架,探究数字化国家能力建构背后的关键供需互动。通过系统性分析2018-2022年间的56900项政府数字化采购数据,研究发现我国形成了以国家为主导的供给驱动型建设模式,而非社会需求拉动模式。研究进一步提出“数字统合主义”政商关系范式,即依托数据治理体系强化形成的国家主导型互动模式,并揭示其与传统的庇护型、发展型政商关系在运行机制与组织结构方面的差异。该研究不仅为理解数字化国家能力生成机制提供了阐释性框架,更为技术革命背景下政商互动模式的转型提供了新的分析视角。

关键词

国家能力,数字化政府,政商关系,数字统合主义

核心概念

1. 数字化国家能力(Digital State Capacity)

数字化国家能力是国家治理现代化的重要组成部分,指国家利用数字技术执行治理任务的能力。这不仅仅是对传统治理工具的数字化改造,而是强调国家如何通过数字技术提升政策执行、社会控制和资源调配的效能。

2. 政商互动模式(State-Business Relationship Models)

文章探讨了三种主要的政商互动模式:

委托代理模式(Clientelist Relationship):以人际关系为主导,政府通过私人关系选择特定企业进行合作,往往存在裙带资本主义的风险。

发展型政商关系(Developmentalist Relationship):政府与市场相互作用,依赖市场机制实现政策目标,政府通过产业政策扶持技术企业,并促进国家技术发展。

数字统合主义(Digital Corporatism):国家不仅是市场监管者,还通过数据治理机制直接控制和引导市场发展,塑造特定的政商关系。

3. 需求—供给框架(Demand-Supply Framework)

文章采用需求—供给框架分析数字国家能力建设:

需求侧(Demand Side):来自社会和市场的需求,包括公众对数字服务的需求、企业对数字基础设施的依赖等。

供给侧(Supply Side):政府主导的数字基础设施投资,涉及国家政策、财政投入和跨层级治理结构。

需求与供给的交互作用(Demand-Supply Interaction):强调政府与企业在数字国家能力建设中的合作与博弈,尤其是政商关系如何影响政府采购和数字治理模式。

4. 信息机制(Information Mechanisms)

文章提出了一种基于信息机制的数字化国家能力分类方法:

“传感器”(Sensor)——指政府收集社会信息的能力,例如通过监控设备、数据采集系统实现治理目标。

“信息枢纽”(Conduit)——指政府整合信息资源的能力,包括数据库管理、政务信息共享平台等。

“治理中枢”(Pilot)——指政府运用数字技术进行实时决策和互动治理的能力,如智慧城市系统、数字化决策支持平台等。

5. 地方数字国家能力建设(Local Digital State Capacity-Building)

数字化国家能力的建设在地方政府层面存在显著差异,不同地方政府因资源禀赋、政商关系、财政能力等因素,在数字治理模式上有所不同。研究表明,省级政府的投资决策、同级政府的竞争压力以及地方政商关系共同决定了数字化国家能力建设的方向和成效。

引言

数字化国家能力建设是全球治理现代化的关键引擎,其核心不在于单纯的技术赋能,而是国家运用数字技术履行治理职能的能力。在全球范围内,政府正在通过数字转型提高资源配置效率、简化行政程序,并促进政治参与。在这一进程中,国家与社会、市场主体之间的信息交换日益密集,增强了治理的响应性和问责性。同时,数字化转型不仅推动了国家与公民之间的动态互动,也为市场主体的可持续发展及研发创新创造了新的机遇。

中国作为全球数字化转型的重要参与者,其国家数字治理模式独具特色。信息技术的广泛应用使公共信息的流通超越了国家的直接治理范围,中国的数字治理机制仍然在全球范围内具有其独特性。近年来,人工智能、云计算等颠覆性数字技术的发展,以及中国十几亿网民所创造的庞大数据资源,促使政府自上而下推动数字化转型,以应对日益复杂的社会治理挑战。尽管存在这种由下而上的压力,国家通过渐进式的治理改革、私营部门合作及信息技术产业的共同发展,实现了社会治理的创新。

本文在已有研究的基础上,提出以下三个核心贡献:

第一,重新定义和操作化“数字化国家能力”概念,强调其背后的信息机制,并与传统国家能力理论衔接。

第二,采用供需框架分析数字化国家能力建设过程中的不同主体角色,揭示国家与市场主体在该过程中动态互动的规律。

第三,结合地方政府采购数据,分析不同层级政府间的政策执行模式,并探讨地方政府数字化建设的驱动因素。

理论框架:

数字化国家能力的生成机制

对国家能力这一概念的操作化与测量是国家能力研究的核心。本文基于信息机制视角,将数字化国家能力定义为国家利用数字技术进行治理的能力。传统国家能力理论主要围绕三类指标展开:

第一,功能性能力,包括国家的征收、强制、行政管理能力。

第二,关系性能力,强调国家与社会、市场之间的信息互动及权力再分配。

第三,资源性能力,关注国家可调配的财政资源、专业人才及制度化能力。

然而,数字化国家能力在本质上不同于传统的国家能力。它不仅仅是现有国家能力的技术升级,而是基于信息机制的新型能力形态。本文提出,数字化国家能力可从以下三种信息机制进行测量:

首先是信息提取(Sensor),即国家借助数字技术扩大社会治理的覆盖面,增强信息采集能力。

其次是信息整合(Conduit),即国家通过数据资源整合,消除行政壁垒,提高治理协同效能。

最后是协同治理(Pilot),即国家运用实时数据,优化政策执行,提升治理的动态适应性。

在此框架下,采用供需视角分析中国数字化国家能力建设过程中的关键变量。

供需框架下的数字化国家能力建设

数字化国家能力建设的推进不仅依赖于政府的主动供给,也受到社会需求的影响。本文采用供需框架,将影响因素归纳如下:

第一,需求侧变量

互联网渗透率:反映公众对数字化服务的熟悉程度。

数字产业专利数:衡量地方数字经济的发展水平。

第二,供给侧变量

高层政府投资:衡量中央与省级政府的政策推动力。

同级城市竞争:衡量地方政府在竞争性政治环境中的政策响应程度。

第三,政商互动变量

传统委托代理关系:政府通过市场采购数字化服务,但仍保持较强的控制力。

发展型政商关系:政府与市场形成互利合作模式,以实现国家战略目标。

统合主义政商关系:政府直接投资或控股科技企业,通过财务机制(股权、债务)影响市场主体的运作。

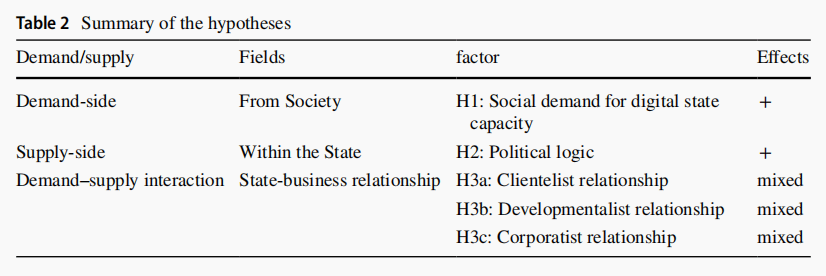

基于此,提出以下假设:

H1:社会对数字化国家能力的需求越强,政府投资越高。

H2:政治逻辑(高层政府投资与地方竞争)显著影响数字化国家能力建设。

H3:不同政商关系模式对数字化国家能力建设的影响存在显著差异。

变量构建

在实证分析中,我们采用政府采购数据来衡量地方政府在数字国家能力建设方面的投入。为了确保测量的准确性,我们从需求侧、供给侧及政商关系三个方面构建核心解释变量,并控制若干可能影响数字化国家能力建设的因素。

(1)因变量:数字国家能力建设

为了量化不同类型的数字国家能力建设,我们基于政府采购数据,构建了以下三类因变量:

① 信息提取能力(Sensor Capacity):衡量地方政府在监控设备、数据采集系统等信息收集技术上的投资,主要通过采购监控摄像头、传感器、人脸识别系统等关键词匹配的采购项目进行测量。

② 信息整合能力(Conduit Capacity):衡量地方政府在数据管理、系统整合和政务信息化方面的投资,主要通过信息管理系统、电子政务、数据库等关键词匹配的采购项目进行测量。

③ 信息治理能力(Pilot Capacity):衡量地方政府在数据驱动决策与实时治理方面的能力,主要通过智慧城市、大数据决策平台、城市大脑等关键词匹配的采购项目进行测量。

上述三个因变量的数值以年度采购投资总额计算,并取对数处理,以减少数据分布的偏态。

(2)自变量:需求侧与供给侧因素

① 需求侧变量

互联网普及率(Internet Penetration Rate):反映当地居民对数字技术的接受程度,计算方式为当地互联网用户数占总人口比重。

数字经济专利数量(Number of Digital Patents):衡量当地数字技术产业的发展水平,数据来源于上市公司提交的数字经济相关专利申请数量。

② 供给侧变量

上级政府投资(Provincial Investment in Digital Capacity):测量省级政府对地方数字治理的财政支持,以省级政府采购数据中的数字化投资额计算。

同级政府竞争(Peer Cities’ Investment in Digital Capacity):计算方式为省内所有城市的数字治理投资总额减去本市投资,以衡量地方政府间的竞争压力。

(3)政商关系变量

① 政商廉洁指数(State-Business Integrity Index):衡量地方政府与企业关系的透明度,数值越低表明政府与企业的非正式关系更紧密,存在更多的裙带关系。

② 政商紧密指数(State-Business Closeness Index):衡量政府与企业在正式合作中的互动强度,数值越高表明政府与企业的正式合作程度更高。

③ 地方政府数字平台公司(Gov-Tech Platform):二元变量,若地方政府成立了政企合资的数字治理公司,则记为1,否则记为0。

(4)控制变量

为了排除其他可能影响数字化国家能力建设的因素,研究纳入以下控制变量:

① 人口规模(Population Size):以城市总人口数衡量,反映地方政府治理规模。

② 人均GDP(Per Capita GDP):衡量地方经济发展水平。

③ 财政收入(Fiscal Revenue):衡量地方政府的财政能力,以年度地方财政收入计算。

④ 上一年度投资(Lagged Digital Investment):控制前期投资对当年投资的影响,使用前一年政府采购总额的对数值。

所有变量均经过标准化处理,以便于回归分析中的解释效应对比。

实证分析

本文利用2018—2022年中国政府采购数据进行实证检验。研究结果表明:

首先,社会需求并非主要驱动因素。互联网渗透率与数字产业发展对地方政府数字化投资的影响不显著。

其次,政治逻辑是主要决定因素。高层政府投资与地方竞争对数字化国家能力建设具有显著推动作用。

最后,政商关系模式影响显著。发展型政商关系促进信息整合能力建设,而统合主义政商关系更有利于协同治理能力的提升。

结论

本文通过分析中国数字化国家能力建设的供需机制,揭示了该过程的核心驱动因素。研究表明,中国采取了供给驱动型模式,政府通过政策指引和财政投入主导数字化转型。同时,政商互动模式的演变正在塑造新的治理格局。未来研究可进一步探讨政府与科技企业的长期合作机制,以及该模式对全球数字治理的影响。

文献来源:

Song, W., Zhang, J. & Meng, T. Digital Corporatism: State-Business Dynamics of Digital State Capacity Building in China. J OF CHIN POLIT SCI (2025). https://doi.org/10.1007/s11366-025-09908-7

来源|公众号“计算政治学Community”