立国之本:现代国家信息收集能力分析

摘要:

本文试图对国家能力中的信息收集能力部分进行深入讨论以展示国家如何细致了解自身领土和人口的状况。为达到此目标,本文首先提出从五个指标(indicator)来审视国家的信息收集能力:定期进行的可靠人口统计、定期发布的统计年鉴、民事登记的实施、人口登记的实施以及负责整合并统计信息政府机构的建立。随后,本研究通过借助项目反应理论(IRT)成功建立一个包含1789年至今85个国家在内的信息收集能力数据集。在此基础之上,本文对于历史发展进程中何种因素影响国家信息收集能力进行探索,着重分析政治体制与国家信息收集能力之间的关联程度。与过往新制度主义所提出的民主制度会促进财政攫取并提升国家整体能力的观点有所不同,文章经由回归分析指出民主制度扩张所引发的选举权扩大将会提升国家信息收集能力并进而推动国家能力的整体上升。

作者简介:

Thomas Brambor 美国哥伦比亚大学

Agustín Goenaga 瑞典隆德大学

Johannes Lindvall 瑞典隆德大学

Jan Teorell 瑞典斯德哥尔摩大学

文献来源:

Thomas Brambor, Agustín Goenaga, Johannes Lindvall & Jan Teorell (2020). The Lay of the Land: Information Capacity and the Modern State, Comparative Political Studies, 53(2), 175–213.

本文作者之一 Agustín Goenaga

一、前言

众所周知,自“找回国家学派”兴起至今,国家能力(state capacity)已经逐渐成为当下国家理论研究核心议题之一,其与经济增长、制度建设、治理绩效、国际秩序、国家自主性等各个学科的多元议题密切关联。在过往诸多研究成果之中,国家能力本身既被视为受地理、战争、精英互动、殖民遗产等诸多因素影响的因变量,也被视为理解政治、经济、广泛公共政策结果的解释变量,然而这种将国家能力视作“万金油”的趋势在带来相关理论繁荣的同时,也可能引发忽视概念本身捕捉的隐患。为避免庞杂的研究成果引发概念的混淆与滥用,应以更为精准的测量来实现对概念本身的把握,基于此,本文选取国家能力重要组成部分之一的信息收集能力来进行细致讨论。

信息收集能力是当代国家必须有效具备的能力之一,其是国家进行税收、发布法令以及管理地方事务的基石,是有效国家行政管理的必要组成部分,如果不能够持续收集、处理、分析各类社会信息,现代国家将失去对社会需求的认知,进而无法有效检测与解释自身政策的影响,也难以在措施被证明无效或适得其反的情况下及时实施自我调节的手段。由此可见,这种被称作“认知能力”(cognitive capacity)的概念与国家日常运作息息相关,需要对其内在属性与衡量标准有更为精准的把握,所以本文试图在梳理展示各个国家何时、何地以及如何开始收集有关自身基本信息的基础上,通过项目反应理论来构建一个新型国家信息收集能力数据库,并借助民主制度与国家能力关系问题将数据库应用到实际回归分析之中。本文研究成果主要从如下两方面做出贡献:一是新数据集的时间跨度要远大于过往研究成果,而这也能够进一步帮助日后使用者将时间因素纳入自身研究之中;二是与经典研究成果相比较,新数据集所包含的涉及国家信息收集能力的指标更加多元化与综合化。

二、研究过程

测量指标在对各国涉及信息收集能力的资料进行整合之前,本文首先对数据集会包含的样本进行明晰界定,相关国家只有在符合如下标准的情况下才会被纳入数据集:(1)人口规模总数大于25万人;(2)在1900年之前对其领土拥有实质统辖权力(包括正式司法意义与事实意义上的管辖);(3)与当今国家单位相匹配(其国家实体依旧存在于当今国际社会中)。

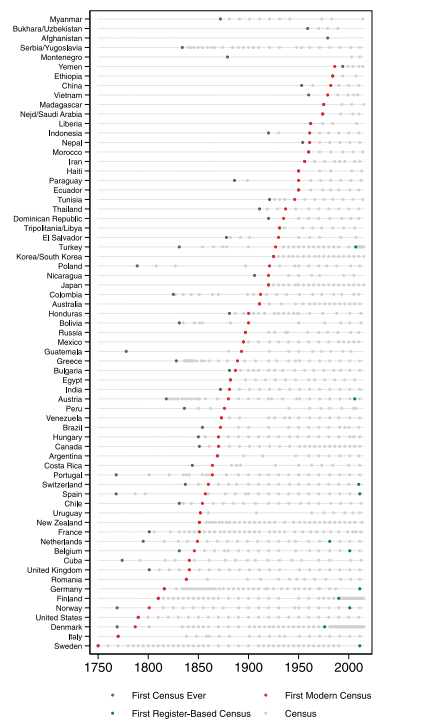

而为更精准把握国家信息收集能力,本研究首先对所提出的五个涉及国家信息收集能力的指标进行解释。1.人口统计(census):人口统计是决策者可使用的最古老、最简单的信息收集技术之一。本文在此将人口统计分为古代与现代类型并只关注后者,其出现在18世纪之后并不再仅仅包含之前人口数据的简单汇总。现代且更全面统计方式出现的主要原因是国家意欲对其领土实施更加直接的管理,其既是政治权力强化的结果,也是国家可以用来进一步加强自身权力的工具。现代统计方式应具备如下标准:(1)普遍性,即统计包含领土内所有人口;(2)个体普查,即统计会对涉及每个个体的信息编制表格数据集;(3)确定边界,即统计会精确指明自身的空间地理边界;(4)同步性,即在确定边界内不同地域所展开统计实践之间的时间差异较小。基于上述内容,本文对数据集内各国人口统计的时间节点进行归纳,其具体情况由下图1所见。

图1

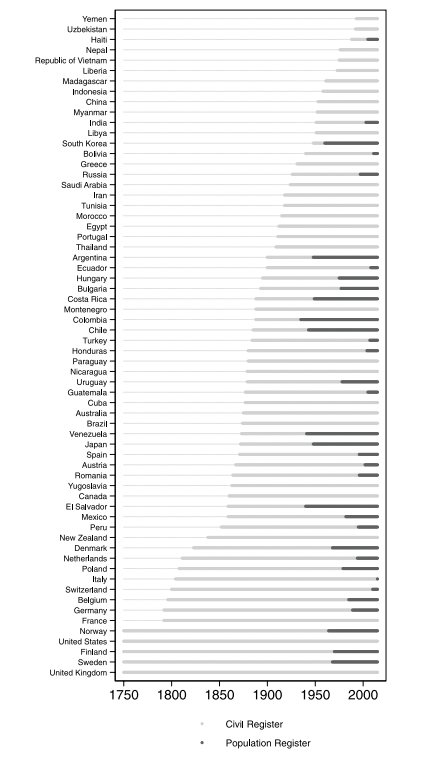

2.民事登记(civil register):民事登记对个体生活轨迹中的重要事件(尤其是出生、结婚和死亡)进行记录,也是统治者用来收集有关其人口信息的最早工具之一。与上述人口统计所具备的提供特定时间点内人口概况的功能不同,民事登记更加着重于记录国家内部公民个体法律地位的变化。在法国大革命之前,民事登记已经出现在部分欧洲国家(如英国、挪威等),其被视作权威记录来解决社会群体关于遗产分割、税收、继承权的纠纷,然而由于国家机构与宗教机构皆会提供类似服务,二者时而会因记录的出入而产生冲突。本文将国家权威而非宗教机构的民事登记视为测量指标,除非后者在提供相关服务已经成为国教(state church)。

3.人口登记(population register):与上述民事登记相对应,人口登记是于二战之后借助电脑技术的兴起而发展起来的。作为国家个人身份识别系统的必要部分,其以官方发放的身份证件为载体,具象化于每个个体被分配的唯一身份代码,以作为办理法律、经济与行政手续所必需的证明。与民事登记不同,人口登记不具备全球普遍性且更加复杂、先进与全面。本文将国家主导人口登记的实现视为高信息收集能力的象征,这类由中央主导的人口登记可以结合民事登记和人口统计的功能,进而详细记录并不断实时更新境内每个人的信息。有关各个国家民事登记与人口登记时间节点的具体情况由下图2所见。

图2

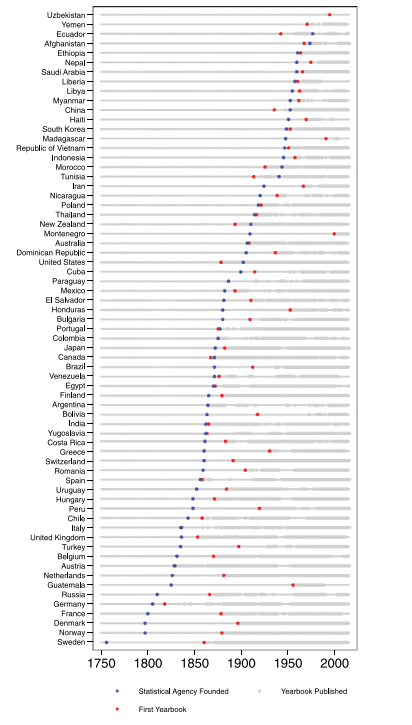

4.数据统计局(statistical agency):顾名思义,数据统计局是指汇总分析涉及国家基础数据的官僚机构,其亦是一个国家在信息收集能力方面最直接、最能够被观察到的投资实践。本文将主要职能明确被标为信息收集官僚机构的建立视为自身数据集统计的起点,但不会包括当这类官僚机构被整合到其它主要执行功能不在于信息收集官僚机构的历史阶段(如战争时期机构间的合并)。

5.年鉴(year book):数据统计局多具备双重职责,即为国家行政部门提供统计信息,并允许公众获取政府机构收集的信息,后者的具象化体现便是年鉴。本文对年鉴的界定为:出版频率为每年或每半年或更低的,由各国任意官方政府机构发布的反复性出版物,其内容统计表至少包含下列类别中的两项:(1)自然环境;(2)人口;(3)经济事务;(4)政治事务;(5)社会和文化事务。有关各个国家数据统计局建立与年鉴发布时间节点的具体情况由下图3所见。

图3

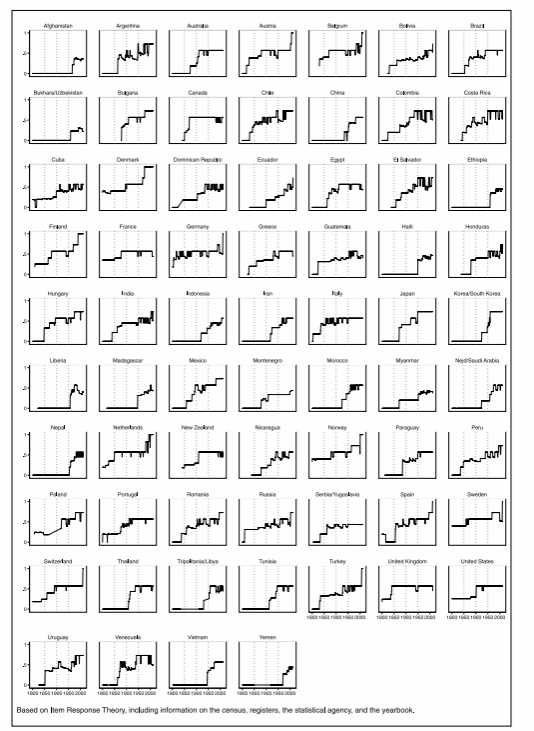

随后文章对各个国家五项指标进行基本的整合与比较,其具体情况如下图4与图5所示,其能够相对清晰反映出五项指标在各个国家的发展历程与基本情况。

图4

图5

测量过程

由于本研究意图对样本中所有国家在所有年份中的信息收集能力进行综合性衡量,所以在清晰确定各个基本指标之后,文章需要将上述五个单独的指标进行融合,在这里为避免简单加总(summation)所导致每类指标具有相同权重的问题(即假定五个指标具有相同重要性,这与现实情况必定不相符),本文选取单维度项目反应理论进行转化以达成整合目标。

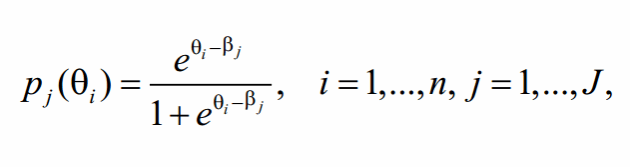

文章希望估算出样本中所有i个国家(i=1,…,n)的潜在信息收集能力水平θi,但是由于其本身无法被直接观测到,所以我们观察的是对应单个项目j的反应,其中(j=1,…,j)。本文从单参数逻辑IRT模型1(1pl)开始,其中在给定信息收集能力θi时,项目j得到肯定回应的概率表现如下图所示:

方程中的βj 是对于项目j难度的测量。另外需特别注意的是,由于方程中的θi和βj是按照同一标准进行测量的,因此致使本文可以直接比较二者分别代表的信息收集能力和项目难度。

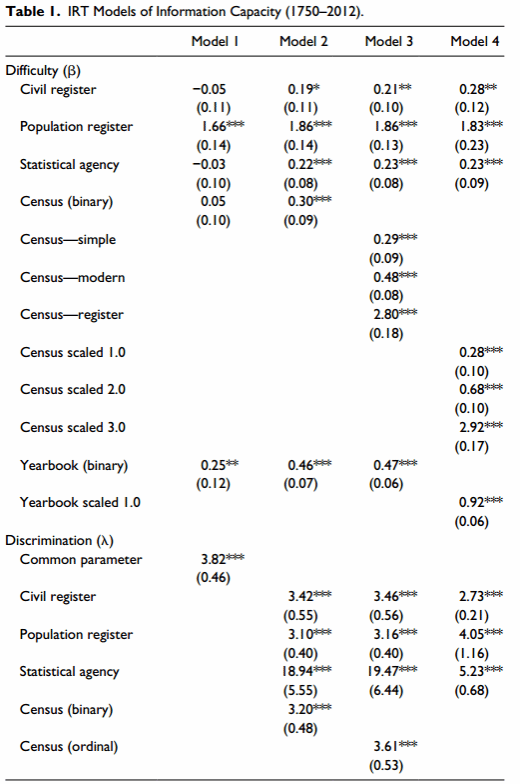

随后本文在这个模型的基础之上继续进行改善,相关结果可见下表1内容,通过改变模型1内部与现实情况不尽相符的假定来致使最终模型所给出关于信息收集能力的结果更与现实情况契合。在模型2中,本文放宽假设,允许每个项目有自己的辨别参数λi,而不是将它们限制为单个共同的辨别系数(见表1中discrimination common parameter横行,仅有model 1具有相关数值);类似地,在模型3中,文章将指标之一的人口统计(census)拆分为定序变量(ordinal):即简单人口统计、现代人口统计以及基于人口登记的统计,并采用分级响应模型以将定序变量纳入IRT模型的估计中(见表1中Census-simple、Census-modern、Census-register等横行);而在模型4中,本文进一步使用混合双参数和分级响应模型来将标度测量纳入IRT模型的估计中(见表1中Census scaled 1.0、2.0、3.0等横行)。

表1

表1

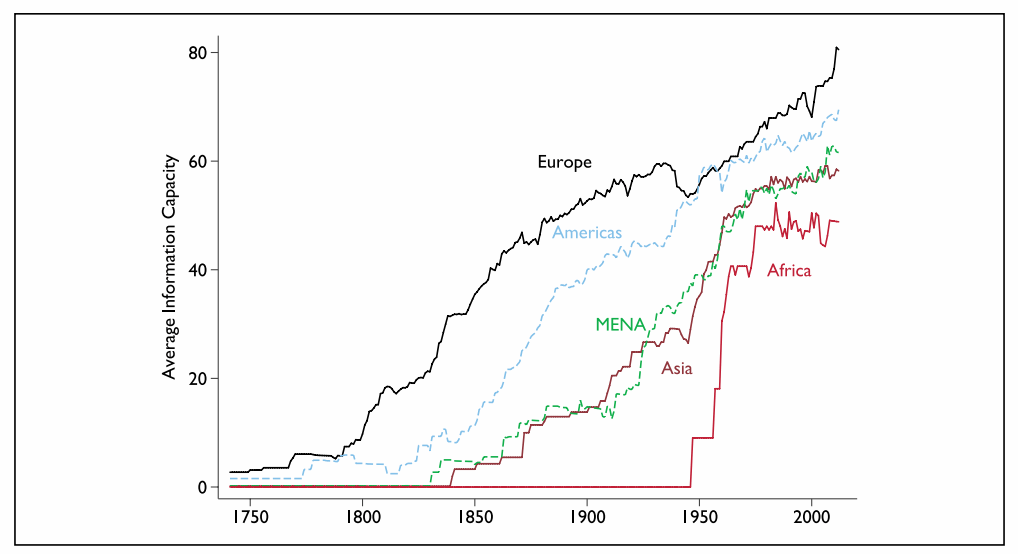

从表1中内容可以发现,难度估算指标的排序从最容易的-建立公民登记册、开展简单的人口统计和建立统计机构,到中等难度的-开展现代人口统计和出版年鉴,再到最困难的-建立人口登记册和开展基于人口登记的人口统计(以模型4为例,数值分别代表着不同指标下信息收集难度的强弱),此排序与上文描述性统计中得到的印象相契合,这也就意味着文章成功运用IRT模型将国家信息收集能力转化为可视性强、可比较的数值。本文随后利用表1中模型4的估计值对各个国家信息收集能力水平进行预测,其具体内容如下图6所见,而图7则进一步描述世界各地区信息收集能力平均水平随时间而产生的变化。

图6

图7

三、实证运用

在构建新型国家信息收集能力数据库之后,本文为证实数据集的实践意义,进一步对民主制度与国家信息收集能力之间的关联程度进行分析,在过往研究成果中,新制度主义认为民主制度的发展会促进国家财政攫取能力并提升整体国家能力;与此同时,亦有关于民主制度会降低国家能力的观点,认为选举竞争会催生社会的分裂,而社会群体亦会不断抗拒国家能力对私人领域的扩张。为检验上述说法并探明民主制度与国家能力之间的关系,本文首先从两个方面测量民主制度:(1)政治竞争程度(区间为0-1);(2)选举权普及程度(区间为0-1)。

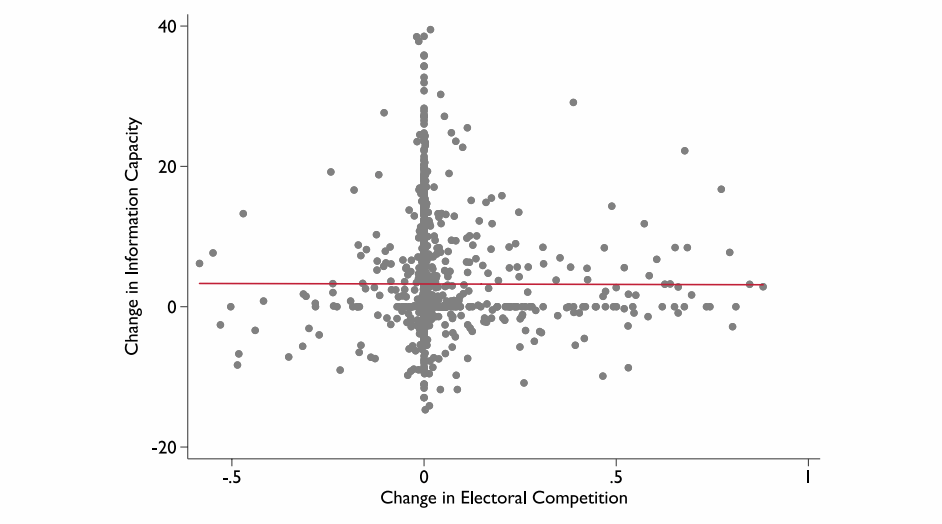

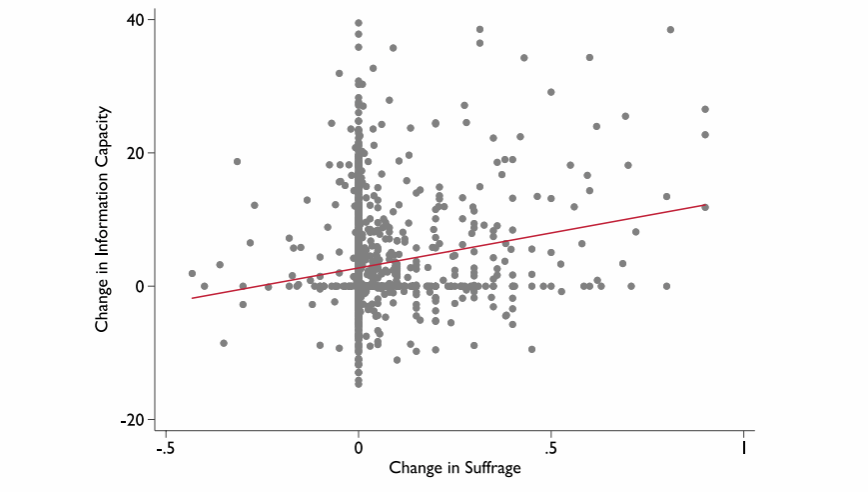

在此基础之上,研究对两个民主制度衡量指标与信息能力衡量指标之间的二元关系进行回归分析,其具体结果见图8和图9。可以看出,在图8中,横轴代表政治竞争程度的变化,而纵轴代表国家信息收集能力,二者间并没有显著的关联度,无论政治竞争程度如何,国家信息收集能力并无显著的变化;与之相对应,在图9中,横轴代表选举权普及程度的变化,而纵轴依旧代表国家信息收集能力,二者出现正相关趋势,当选举权扩大时,国家信息收集能力随之上升。

图8

图9

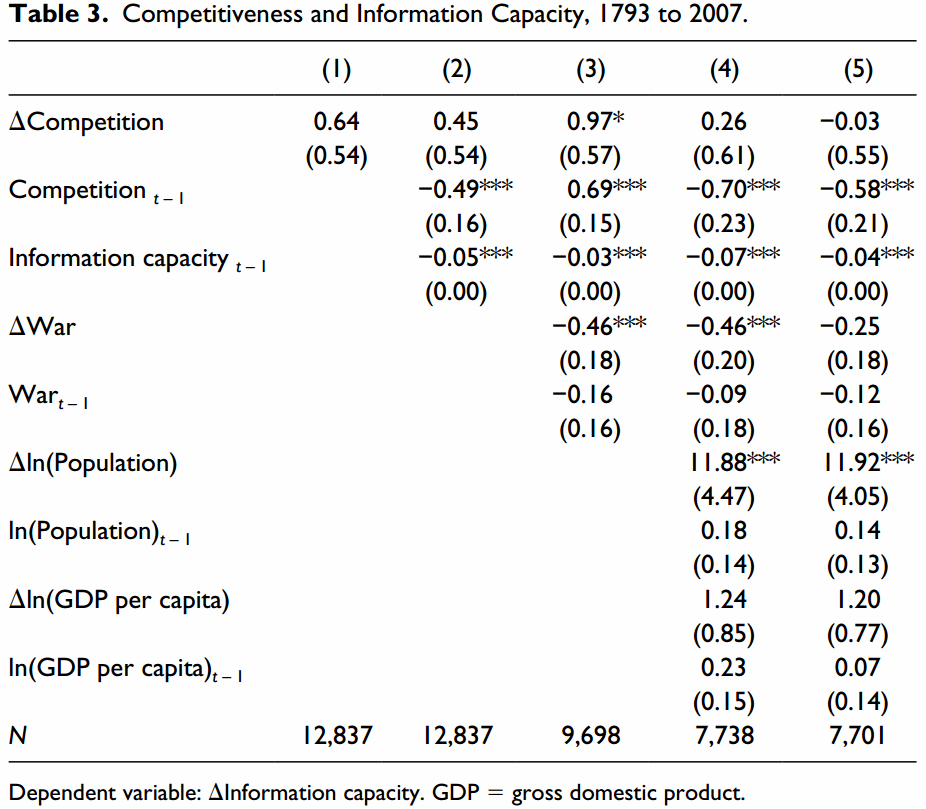

与上述趋势相类似,在回归结果表2和表3中,可以看出选举权普及程度的扩大可以提升国家信息收集能力,而政治竞争程度则无法对信息能力产生显著影响(见各表第一横行间的对比),这种趋势在增加国家类别、经济发展、人口规模、战争等控制变量后依旧稳定。

表2

表3

综上所述,随着选举权的普及,信息收集能力会逐渐上升,从而提升整体的国家能力;与之相对应,政治竞争对于国家信息收集能力的影响并不大,从而难以作用于整体的国家能力。这种分析结果与新制度主义的观点有所出入,也不同于民主制度会阻滞国家能力上升的观点,不过却支持另外一种逻辑,即当民主制度扩张时,政治参与的扩大会对信息本身产生大量需求,选民信息的细致收集成为民主政治的必要部分,这从而致使涉及信息收集能力的五项指标实现扩张,最终带动国家能力的上升。

四、结论

本文在提出关于信息收集能力五个测量指标的基础之上,借助IRT模型来建立时间跨度较大的数据集,随后文章进一步探索民主制度的发展与国家信息收集能力间的关联,基于自身数据集进行回归分析,得出选举权普及会通过政治参与来带动国家信息收集能力上升的结论。总体来看,本研究对国家信息能力测量细化的逻辑值得借鉴,包括国家能力在内的许多概念无法实现直接的测量,如何对其进行严谨转化是社会科学研究中的重要命题;另外,本文关于信息能力测量的内在逻辑针对的是国家能力的输入端(in-put)而非输出端(output),这样能够降低测量出现同义反复(tautological)现象的可能性;与此同时,时间跨度大的数据集也有助于我们打破滤镜,减少“强国国家能力在任何时期皆强大”的错误认知,并将时间演化的逻辑加入自身思考之中,从而更好理解时间因素在社会科学中所发挥的影响。

不过需要注意,从文章结构布局角度看,在建构全新国家信息收集能力数据集之后,直接检验民主制度与国家信息收集能力关系的转折略显唐突,其内在逻辑亦有些过度线性化与和谐化;另外在回归分析后,文章指出选举权的扩张会显著影响国家信息收集能力,然而其并未指明从选举权扩张到国家信息能力提升的具体作用路径,存在将二者之间影响机制淡化的风险;最后,需要着重强调信息收集能力本身无法完全代表国家能力,国家能力作为一个多维度的复杂概念,其度量本就需要必要的分解,此研究虽未完成所有的任务,却指出一个可以效仿的逻辑并为日后国家能力测量奠定基础。