风箱中的老鼠:双重压力下的街头官僚亲社会违规行为倾向

黄晴、于萍萍、梁文慈

摘要:街头官僚身负“国家代理人”与“民众代理人”双重角色,在执法实践中需要同时兼顾“对上负责”和“对下负责”的双重使命。在面对必须严格按章落实政策的执行压力与响应民众需求的回应压力时,街头官僚陷入了双重压力之下的“风箱困境”。本研究探索在此种冲突性的双重压力之下,街头官僚是否会作出“亲民”的行为选择,即执行压力和回应压力能否影响街头官僚的亲社会违规行为倾向。本研究采用调查实验方法,通过模拟基层执法情境对执行压力、回应压力与街头官僚亲社会违规行为倾向之间的因果机制与调节机制进行实证分析。结果表明,回应压力能够显著影响街头官僚的亲社会违规行为倾向,但执行压力对街头官僚亲社会违规行为倾向的影响并不显著。同时,执行压力也没有显著影响回应压力与街头官僚亲社会违规行为倾向之间的关系。本研究通过模拟执法场景展开实验研究,避免了问卷调查等定量研究方法的内生性问题,并通过引入压力场景,拓展了街头官僚亲社会违规行为的研究视角,丰富了中国情境下基层执法类公务员亲社会违规行为的实证研究。

关键词:街头官僚;执行压力;回应压力;亲社会违规行为倾向;调查实验

一、 引言

街头官僚肩负落实国家政策、严格依法行政与提供令民众满意的服务等多重职责,在工作中面对着来自科层制与民众的双重压力。他们不仅要成为政策规则的有效执行者、上级命令的忠诚落实者(Zacka,2017;朱德米和曹帅,2020),也要作为公共价值的仲裁者与民众意愿的响应者(Cooper,2017;Zacka,2017)。自上而下的执行压力和自下而上的回应压力形成了框定街头官僚行动的“风箱困境”。两种压力往往代表了冲突性的立场、非此即彼的行为选择,而无论如何权衡、如何选择,街头官僚都会陷入对应的问责风险与道德失范泥潭。这种双重压力下的“风箱困境”体现了学界一直以来有关街头官僚的身份认同之争:街头官僚应该作为国家代理人还是民众代理人(Maynard-Moody and Musheno,2000;甘甜,2019)? 其也回应了学者们关于街头悖论的关注:在现实场景中,自由裁量权塑造了“规则的官僚”还是“官僚的规则”(吴开松和曹素芳,2022;王清,2023)?

聚焦街头官僚面对的冲突性压力场景,本文得以提出以下有趣的研究问题:面临着“难以两全”的执行压力和回应压力时,街头官僚会作出什么样的行为选择? 他们会更“亲社会”,还是会更“亲规则”? 执行压力与回应压力并存的困境下,街头官僚是否会做出亲社会违规行为? 亲社会违规行为指雇员以利他动机为出发点而故意违反正式组织政策与规定的行为(Morrison,2006)。自 Morrison(2006)提出这一概念以后,其受到了学者们的广泛关注,各学者对亲社会违规行为的内涵、动机与影响因素展开理论建构与实证研究(Dahling et al. ,2012;Tummers et al. ,2015;蔡锐星和胡威,2022)。然而,亲社会违规行为研究依然缺乏基于中国场景的讨论,但这种讨论是及时与必要的。近年来,“以人民为中心”的公共价值观被中央和地方政府广为宣传,这种执政理念已经融入公务员选拔、绩效考核与培训中。在这一背景下,以民为本的公共价值观是否重塑了街头官僚的行为? 在选择性执法的过程中,他们会不会更“亲民众”,哪怕以违反组织规则为代价? 此外,在日常工作中,街头官僚无时无刻不面临着执行压力与回应压力并存的挑战,而本研究也将亲社会违规行为的研究置于这样一种真实工作场景中,在双重压力情境下探讨街头官僚于功利与道义、服从权威与促进公共利益之间的选择(Vardaman et al. ,2014;蔡锐星和胡威,2022)。

二、 街头官僚亲社会违规行为倾向

(一) 亲社会违规行为

随着现代行为科学的发展,公共部门与私有部门中的工作场所偏差行为(workplace deviance)引发了学者关注。其指组织成员为实现某种目的,有意识且主动违反组织政策、制度和规范的行为(Robinson and Bennett,1995)。随后,学者们进一步区分了负面的与建设性的工作场所偏差行为 ( Warren, 2003; Spreitzer and Sonenshein,2003),而后者的一种典型形式则是“亲社会违规行为” ( Pro-Social Rule Breaking)。其指雇员为了促进组织或利益相关者的福祉,故意违反正式组织政策、规定或禁令的行为(Morrison,2006;Dahling et al. ,2012)。

自 Morrison(2006)提出亲社会违规行为这一概念后,其理论内涵得到了进一步诠释。有学者指出,亲社会违规行为具有目的-行为内嵌式属性,即违规行为只有兼具“亲社会”属性——例如效率导向、责任意识或公共价值目标时,才能被称为亲社会违规行为(Brief and Motowidlo,1986;Morrison,2006)。在行为特性上,成员需要打破组织合法规则、书面政策、共识性规定或者组织禁令( Jackson,1966;Edgerton,1985;March et al. ,2000)。而违规的形式可以是多样的,既可以是违背上级隐含表达或明确传达的意愿的行为(O'Leary,2010),也可以是出于对公共利益的价值判断或绩效目标而弹性变通规则的行为(Campbell,2012)。Morrison(2006)则强调违规行为的“主观意愿”特性,指出“意外违反”(违规者并不清楚规则)和“假性违反”(规则实际上并不需要遵守)不应纳入亲社会违规行为。

(二) 街头官僚亲社会违规行为倾向研究的缘起与发展

Lipsky(2010)将街头官僚定义为“在工作中与民众直接互动,并在执行公务时拥有广泛自由裁量权的公共雇员”。在中国语境下,街头官僚多指处于政府金字塔底层、工作属性上与民众面对面互动、权力上具有自由裁量空间的公共部门雇员(叶娟丽和马骏,2003;孙斐和王刘娟,2021;元帅等,2022),包含执法类公务员、窗口类公务员,社区/ 乡村干部等类型(颜昌武和刘亚平,2007;周定财,2010)。由于街头官僚面对资源稀缺性、权责不对称性、价值观冲突等一系列特殊的制度情境,在政策留白的空间内自由裁量,成为街头官僚执行政策所必不可少的“工具” (甘甜,2019)。因此,自由裁量权也成为街头官僚的一种“身份标签”以及街头官僚研究的背景理论(Jones,2001)。

近年来,学者开始敏锐地审视街头官僚自由裁量权下的行为选择及其可能引发的“行政之恶”与“行政之善”(Kwon,2014;Cárdenas and de la Cruz,2017)。前者既包括街头官僚自身面临的裁量行政负担与应对性不作为(Jensen and Bro,2018;蒋晨光和褚松燕,2019),也包括其行为给执法对象带来的资源不公正分配与因选择性执法而受到的歧视之痛(Belabas and Gerrits,2017;李莉,2019)。而“行政之善”的研究则主要关注执法中的规则变通。其中, “ 非官僚” 或“ 去官僚” 行为( unbureaucratic behavior),是街头官僚出于同情心而打破繁文缛节的举措 ( DeHart-Davis,2007; Brockmann,2017)。而通过创造性破坏(creative subversion,Levin and Sanger,1994)、政策变通(workaround,Campbell,2012)、应对技巧(coping,Tummers et al. ,2015),街头官僚可以在具体工作过程中借由其专业性和经验进行规则重构,最大限度地实现工作效率抑或民众利益。在此基础上,Fleming(2020)进一步聚焦街头官僚规则变通中的一种特殊形式,即亲社会违规行为。其研究针对儿童福利社工,探讨了官僚工作场所特征等因素对一线社会工作者的亲社会违规行为的影响。随后,其他学者通过调查问卷或实验法,对教师、医生、警察、执法类官员等在一般情境与危机情境下的亲社会违规行为展开了研究(陈那波和卢施羽,2013;蔡锐星和胡威,2022)。

亲社会违规行为理论将街头官僚规则变通行为的研究带入了新的发展阶段。这一理论不仅关切行为与动机的内在联系,也整合了学者们所提出的不同形式的规则变通行为(弹性执行与违反规则;违背书面规则与违背领导意图;顾客导向的违规与其他利他导向的违规),形成了对于规则变通的综合性理论与测量框架(Dahling et al. ,2012;Fleming,2020;Piatak et al. ,2022)。具体来说,亲社会违规行为包含三种类型:为更高效地完成职责而违规、为帮助下属或者同事而违规和为提供更好的客户服务而违规,其分别体现了亲社会违规行为的效率导向、同事导向和顾客导向。

三、 压力情境与街头官僚亲社会违规行为倾向

街头官僚的身份认同困境引发了学者们的关注。有学者认为,街头官僚应扮演“国家代理人”的角色。在具体工作中,街头官僚要严格按照规则、程序和法律行事,成为“规则的官僚” (王清,2023)。同时,秉持“对上负责”的精神,积极响应上级的指示,优先落实上级分配的指标任务(吴开松和曹素芳,2022)。当遇到需要自由裁量并作出行为选择的情境时,作为“国家代理人”的街头官僚往往会偏好执行易于满足考核指标的政策和任务(Wells,1997),也会为了快速响应上级政策目标而牺牲公共服务质量(Corazzini,2000;Dunér and Nordström,2006;Dorch,2009)。以 Maynard-Moody and Musheno(2000)为代表的学者则支持“民众代理人”的观点,认为街头官僚是具有自由裁量权的民众代理人,其主要职责是了解民意并回应民众诉求。作为民众代理人,街头官僚需要“对下负责”,以民众回应性为价值理念,提供令民众满意的公共服务和公共物品(Maynard-Moody and Musheno,2000;Shim et al. ,2017)。

随着研究的发展,越来越多的学者对于国家代理人抑或民众代理人的单一叙事提出批判。在理论层面,前者否定了街头官僚作为公共部门雇员所具有的公共服务动机,后者则忽视了街头官僚作为理性经济人的趋利避害本能(甘甜,2019)。同时,在现实场景中,学者们发现街头官僚往往同时兼具国家代理人与民众代理人的双重身份,面临着执行上级任务的“执行压力”与回应民众诉求的“回应压力”的双重挑战(定明捷和卜方宇,2018;孙斐和王刘娟,2021)。其形成了“风箱困境”,使得街头官僚承受着来自“上”“下”两头的压力,于道德选择与压力释放之间左右为难(见图 1)。

(一) 执行压力与街头官僚亲社会违规行为倾向

在压力型体制下,上级政府通过人事管理权、政策执行目标责任制以及政治晋升锦标赛制度形成了对下级的绝对性支配(赖诗攀,2015;陈泽鹏等,2023)。来自上级政府的压力会通过量化指标和物化考核的方式,实现任务压力的层层传递与“层层加码”,形成政策执行中严苛的行政命令与复杂的规章制度,成为街头官僚肩上沉重的执行压力(吴开松和曹素芳,2022)。

具体来说,街头官僚执行压力的强度取决于政策模糊程度、组织考核情况、违规处置力度等方面的因素。首先,当某项政策的目标表述清晰而具体,有着量化指标要求,并对执行手段作了细节规定时,街头官僚解读政策和重构政策目标的自由裁量空间被剥夺(傅利平等,2021;孙宇飞和杨雪冬,2023)。在这样的情形下,街头官僚所承受的执行压力难以得到模糊性与自由裁量缓冲,街头官僚不得不按章执行,照本宣科,“亲社会”的意图也难以实现。因此,政策模糊性越低,执行压力越大,则街头官僚的亲社会违规行为倾向越弱。其次,考核也是公共部门强化街头官僚执行压力的重要工具(郑延瑾和李涛,2022;李博,2022)。如果对某项政策展开考核与排名,则街头官僚执行的成果将被量化、公开化与竞争化,这将极大地增加其执行压力,“为民众牟利”也将在街头官僚行为选择中被边缘化,致使其亲社会违规行为倾向减弱。最后,越严格的违规处置也会让街头官僚面临越沉重的执行压力(蔡锐星和胡威,2022)。由于违规处置带来的负面激励与惩罚风险,街头官僚会更谨慎地回应规则与上级指示,这有效地限制了其开展亲社会违规行为。综上所述,本文提出以下假设:

H1: 执行压力越高,街头官僚的亲社会违规行为倾向越弱。

(二) 回应压力与街头官僚亲社会违规行为倾向

在政策执行过程中,街头官僚也面临着来自民众的回应压力(崔晶,2021)。一方面,回应压力源自政府组织对制度风险的应对(Hassid,2015;孟天广等,2015;何成祥和孔繁斌,2022)。民众的舆论与集体行动在不断生成着对制度稳定性的挑战,迫使政府及其官员重塑官方话语体系以及公共决策过程(O'Brien and Li,2004;龚志文和陈丰,2023)。另一方面,回应压力也来自街头官僚的自我道德约束。由此可见,政府与官员是置身于民众诉求的高压之下的,这要求政府与官员增强对民众诉求的回应性,以实现个人道德自洽、组织公信力提升、社会稳定等目标(汝绪华,2020)。研究发现,回应压力能够推动街头官僚做出亲社会违规行为( 杨瑞龙等,2010;Belabas and Gerrits,2017)。Belabas and Gerrits(2017)指出,高公共服务动机、服务对象个人痛苦以及现有政策的负面评价会增强街头官僚回应民众的责任意识,因此,尽管面对沉重的行政与工作负担,街头官僚也愿意以牺牲政策规则为代价来满足民众需求。Tummers and Bekkers(2014)也指出,由于街头官僚与民众的频繁互动,他们不仅更了解民众意见,也更愿意为了缓解政策的负面效果而采取亲社会的规则变通行为。

在具体实践中,街头官僚对回应压力强度的判断主要源自以下三种情境。第一种情境是利益相关者的规模。某一项政策影响的民众数量越多,越能获得街头官僚时间与注意力的优先分配,进而引发街头官僚对该政策社会效益的关切(Hassid,2015;何成祥和孔繁斌,2022) 。这使得街头官僚对回应性压力更为敏感,也更有可能为保障民众利益而变通或违背政策规定。第二种情境是被执法对象的利益损失。当街头官僚发现该项政策会给相关民众带来较大的损失和负面影响时,其产生的同情心和责任感会鞭策其变通或违背政策规定,从而保障民众利益。最后一种回应压力的构成情境是政策执行带来的社会风险。当街头官僚发现或预判严格按章执行某项政策将引发民众强烈的抵触情绪与集体行动时,会出于避责的考量而不得不回应民众意愿,通过亲社会违规行为柔化规则刚性,从而化解社会风险(Distelhorst and Hou,2014;Hassid,2015;何成祥和孔繁斌,2022) 。基于此,本文提出假设:

H2: 回应压力越高,街头官僚的亲社会违规行为倾向越强。

(三) 执行压力的调节效应

虽然越来越多的研究指出,街头官僚是具有公共服务动机与公共情怀的价值仲裁者,他们会出于责任心与道德感而遵从来自民众的回应压力,在弹性政策空间内做出亲社会违规行为(Tummers et al. ,2015;Belabas and Gerrits,2017;Schott and Ritz,2018;蔡锐星和胡威,2022),但也需要审慎看待回应压力对街头官僚亲社会违规行为的影响边界。当街头官僚意在回应来自民众的诉求压力,然而又面临要求其“按章执行”的执行压力时,他们会作出怎样的行为选择? 作为趋利避害的理性经济人,街头官僚对不同来源的压力及其风险是敏感的,他们会灵活地根据压力来源的层次与程度来策略性地调整自身行动,从而实现自身损失最小化(周雪光,2011;徐建牛和施高键,2021)。由此可以得出设想,面对上级政府下达的清晰且严格的政策目标,作为理性经济人的街头官僚会基于个人理性和风险规避特质倾向于规避风险(Gino and Margolis,2011),也会由于自由裁量权被剥夺所产生的政策疏离感而机械执行、维护现状(Zhang et al. ,2014),“亲社会”动机与热情被极大地削弱。因此,街头官僚基于民众诉求倾向实施亲社会违规行为时,会同时受到高执行压力的负向调节作用。基于此,本文提出假设:

H3: 执行压力对回应压力与街头官僚亲社会违规行为倾向之间的关系有负向调节效应。

四、 实验设计

(一) 样本与数据收集

为探究自上而下的执行压力与自下而上的回应压力对街头官僚亲社会违规行为倾向的影响,本研究采用调查实验中的情境实验(Vignette Experiment)方法进行数据收集。情境实验允许研究人员操纵和控制自变量,通过向参与者展示精心构建的情境来评估意图、态度和行为等因变量, 从而增强实验的真实性 ( Aguinis and Bradley,2014)。

研究所使用数据的收集时间为 2023 年 5 月至 6 月份,以公开招募的方式在山东某高校攻读 MPA 学位的基层公务员群体①中进行调研。使用 Credamo 见数平台制作调查问卷,运用其“随机板块”功能实现实验情境随机发放的流程控制,共收回问卷 303 份②。问卷设置“请就材料中县级政府对乡镇环保整改工作的推进力度作出评价”“请就材料中当地养殖户对乡镇环保整改工作的支持程度作出评价”两个题项以检测被试对情境的理解情况,在剔除未通过该题项以及答题时间过短的 34 份问卷后,获得有效问卷 269 份,问卷有效回收率为 88. 78%。在实验情境随机方面,每种情境出现次数的平均值为 67. 25,最少出现 63 次,最多出现 71 次,出现频率标准差为3. 03。

①此处基层公务员指在乡镇以及街道工作的公务员群体。

②在 G-Power 软件中选择 Linear Multiple Regression: Random model 进行先验分析,依次设定多元全相关系数的平方(ρ2)、所需的 α 与(1-β)值以及自变量数量,计算得知研究所需样本量应至少为 104 个。

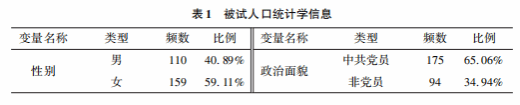

在 269 份有效问卷中,男性占比 40. 89%;年龄 26~30 岁和 31~35 岁的分别占比62. 83%和 29. 37%;政治面貌为中共党员的占比 65. 06%;工作年限在 5 年及以下和6~10 年的分别占比 43. 87%和 44. 61%;行政级别为科员的占比 75. 84%。此外,被试在公共部门中工作的占比 91. 82%(其中,59. 48%在党政机关、28. 25%在事业单位、4. 09%在人大/ 司法/ 团群);常住地在农村的占比 3. 35%(见表 1)。

(二) 实验场景设计

研究采用乡镇养殖低碳整改事例作为亲社会违规行为的实验模拟场景。通过对环保部门执法类公务员的访谈①,设置了具体的干预材料。该模拟场景由两类情境条件构成。第一类情境条件为执行压力。依据前文所述,实验中将执行压力具体化为政策模糊程度、组织考核情况与违规处置力度三个方面。其中,政策模糊程度表述为目标模糊与手段模糊。前者指县级政府是否对任务自身与完成时间发出清晰且明确的指示,包含 2 个水平;后者指县级政府是否出台了具体的执行章程,包含2 个水平。组织考核指县级政府对乡镇整改成果有无考核举措,包含 2 个水平。 违规处置指县级政府针对整改不及时、不达标的乡镇环保部门或个人有无惩罚措施,包含 2 个水平。第二类情境条件为回应压力。依据前文梳理,研究将回应压力具体化为利益相关者规模、被执法对象利益损失与社会风险三个方面。其中,利益相关者规模是指乡镇所辖养殖户群体规模,包含 2 个水平。被执法对象利益损失是指低碳整改政策带给养殖户的金钱损失,此部分组间无差异。社会风险是指当地养殖户对环保整改政策以及乡镇环保部门执法工作的抵制程度及其给乡镇政府带来的维稳风险,包含 2 个水平(见表 2)。

① 2023 年 2 月,通过对 5 位基层环保部门工作人员开展半结构访谈,调研其工作任务、工作压力与执法困境等内容。

实验情境是由以上两类情境条件构成的 2(执行压力:高、低) ×2(回应压力:高、低)的 4 组情境组合。在实验中,首先进行角色导入,即向被试展示“假设您现在就职于 P 县 M 镇环保部门,并且从事执法类工作”这一身份角色,此部分各组之间不存在差异。随后,随机向被试展示任意一种情境描述。在阅读完情境描述之后,被试会进入问卷的答题环节。首先,需要分别就材料中县级政府对乡镇环保整改工作的推进力度与当地养殖户对乡镇环保整改工作的支持程度进行五级打分(最低 1 分,最高 5 分),分值越高,表示情境中的执行压力越高、回应压力越低。其次,需回答对因变量测量量表中 13 个条目的认同态度,以测量其亲社会违规行为倾向。在调查问卷的最后,对被试的人口统计学特征,如性别、年龄、政治面貌、工作年限、工作单位、行政级别等信息进行采集。

(三) 因变量测量

因变量“街头官僚的亲社会违规行为倾向”通过 13 个条目进行测量,这些条目来自 Dahling et al. (2012)有关亲社会违规行为研究的测量量表(GPSRBS)。其包括效率、同事协助、客户服务三个亲社会违规子量表,代表性测量条目为“当组织中某些规则妨碍我履行工作职责时,我将打破这些规则” “为了帮助我的同事更好地完成工作,我会打破某些组织规则” “我会变通某些组织规则,从而最好地帮助老百姓”等。上述所有条目均采用 Likert 五级量表进行打分(1 ~ 5),分数越高表示被试的亲社会违规行为倾向越强。

当前,该量表已被广泛用来测量亲社会违规的态度(Fleming,2020)、倾向(Chen et al. ,2019;Wang et al. ,2021)与行为(Fleming,2020;Potipiroon,2022),本研究结合中国情境对其进行“背靠背”单独翻译(见表 3),经参与者讨论差异以保证量表结构及语言表述总体一致。亲社会违规量表的克隆巴赫系数(Cronbach's alpha)为 0. 91,且各子量表的系数在 0. 86 到 0. 96 之间, 总体量表显示出较高的内部一致性(Dahling et al. ,2012)。

五、 实验结果

(一) 随机分组与实验操控有效性检验

首先,研究运用单因素方差分析对人口统计学变量进行随机分组检验。结果表明,不同实验组别间被试年龄(F = 1. 49,p = 0. 22)、政治面貌(F = 1. 00,p = 0. 39)、工作年限(F= 1. 91,p = 0. 13)、工作单位(F = 0. 96,p = 0. 41)、行政级别(F = 2. 54,p = 0. 06)与常住地(F = 1. 12,p = 0. 34)均没有显著差别,而由于班级分配问题导致的性别(F =3. 14,p = 0. 03)组间不平衡,研究在回归分析时将其纳入了回归模型加以控制。因此,样本总体实现了较好的随机分配。

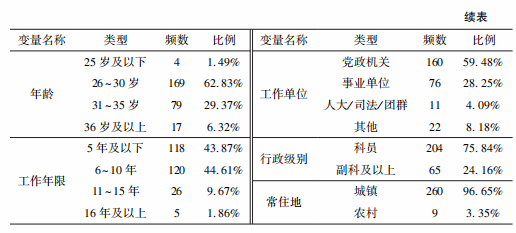

其次,依据被试对“请就材料中县级政府对乡镇环保整改工作的推进力度作出评价” “请就材料中当地养殖户对乡镇环保整改工作的支持程度作出评价”两个题项的打分情况,分别对执行压力的高、低组与回应压力的高、低组进行独立样本t 检验(见表 4) 。结果显示,两种压力的高低组别之间均存在显著差异,实验干预有效。

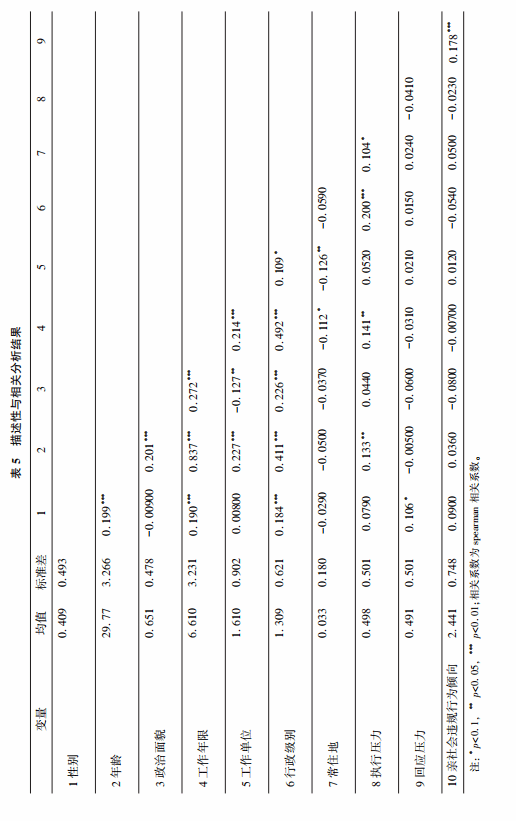

(二) 描述性与相关性分析

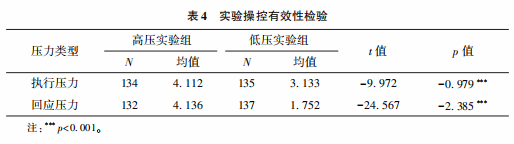

对因变量、自变量和人口统计学变量的描述性分析结果如表 5 所示。具体来说,总体上街头官僚接受高执行压力(mean = 0. 498)与高回应压力(mean = 0. 491)的干预较为平均,且街头官僚整体展现出的亲社会违规行为倾向(mean = 2. 441)较为中立。相关性分析结果显示:街头官僚的执行压力与年龄、工作年限及行政级别显著相关(p<0. 05、0. 01),与被试常住地有一定关系( p<0. 1);此外,街头官僚的回应压力与性别在一定水平上相关(p<0. 1),与亲社会违规行为倾向显著相关(p<0. 01)。

(三) OLS 回归分析

本研究采用 OLS 回归分析方法,分析执行压力与回应压力对街头官僚亲社会违规行为倾向的影响及执行压力的调节效应,具体结果详见表 6。

1. 主效应分析

以执行压力(0 =低,1 =高)与回应压力(0 = 低,1 = 高)为自变量,将亲社会违规行为倾向作为因变量纳入模型(1),并对未通过组间异质性检验的性别变量加以控制。从分析结果可知,执行压力与街头官僚亲社会违规行为倾向无显著关系,即没有证据表明高执行压力能够削弱街头官僚的亲社会违规行为倾向,假设 1 没有得到验证;回应压力对街头官僚的亲社会违规行为倾向具有显著影响,即街头官僚面对的回应压力越高,其亲社会违规行为倾向越强,假设 2 得以验证。

此外,在模型(1)的基础上,将研究涉及的人口统计学变量纳入模型(3)。可见,在控制年龄、政治面貌、工作年限等变量后,回归模型的显著性并未改变,所有回归系数的显著性及影响方向也均未改变。因此,本文认为本次实验结果具有稳健性。

2. 调节效应分析

为验证执行压力是否会负向调节回应压力对街头官僚亲社会违规行为倾向的影响,本研究将执行压力与回应压力的乘积项以及执行压力与性别的乘积项纳入模型(2)。根据模型显著性可知,回应压力对街头官僚亲社会违规行为倾向的影响在p<0. 1 的水平上能够显著,但加入交互项后,其主效应较模型(1)降低;执行压力与街头官僚亲社会违规行为倾向之间无显著关系;执行压力高或低的调节作用不显著,即没有证据表明施加较高的执行压力能够减弱回应压力对被试亲社会违规行为倾向的影响,研究结果无法支持执行压力的负向调节效应。因此,假设 3 没有得到验证。

六、 结论与讨论

街头官僚的亲社会违规行为是一种以利他动机为内核的规则变通或规则违反行为。本研究选取近年来备受关注的环保政策领域,以乡镇养殖低碳整改事件为故事模拟背景,通过调查实验法,探讨执行压力与回应压力对街头官僚的亲社会违规行为倾向有何影响,以及执行压力对回应压力与亲社会违规行为倾向的调节作用。

主要的研究发现包括以下两点。第一,回应压力对街头官僚的亲社会违规行为倾向具有显著影响。当政策所涉及的民众数量庞大、造成的利益损失严重并伴有引发民众抵触情绪与集体行动的风险时,街头官僚对民众的痛苦感知会更加敏感,也会更加正视政策的负面效应(Belabas and Gerrits,2017)。由此带来的同情心、自我道德鞭策与批判精神会使得街头官僚优先回应来自民众的诉求与压力。第二,上级政府的执行压力对街头官僚的亲社会违规行为倾向无显著影响,也无法显著调节回应压力与其行为倾向之间的关系。这意味着街头官僚并非一板一眼服从命令、按章执行政策的工具(王诗宗和杨帆,2016)。

为什么街头官僚面对回应性压力会采用亲社会违规行为,而面对来自上级的执行压力却“无动于衷”? 可以通过中国街头官僚的价值能动性赋予以及审慎的压力回应策略两个方面来解释以上研究结论。其一,随着新公共服务运动的开展,尤其是我国“以人民为中心”的执政理念在政府初任培训、干部教育、考核激励等过程中不断贯彻执行,公共价值理念已深入基层。在这一情境下,我国街头官僚的公共服务动机得以提升,使得他们具有同情心、奉献与自我牺牲精神(包元杰和李超平,2016)。正如学者们所指出的,新时代的街头官僚不再是技术性的执行工具,他们是能动的道德代理人(陈振明和林亚清,2016;Campbell and Im,2016;孙斐和王刘娟,2021)。公共价值情怀为街头官僚的行动进行了“道德赋能”,因此,街头官僚会为了更好地回应民众诉求而采取亲社会违规行为。其二,街头官僚之所以对回应压力十分敏感,并在执行压力与回应压力并存的“风箱困境”情境下,依旧选择依从回应压力而做出亲社会违规行为,是基于对压力风险的综合判断而选择的应对策略。的确,具有公共服务动机的街头官僚依旧是趋利避害的理性经济人,面对复杂多变的工作情境、多重压力与潜在风险,规则遵守与变通成为了一种应对压力的策略,是个人层面进行压力缓冲、风险控制与规避的手段(倪星和王锐,2017)。在高执行压力与高回应压力情境下,如果按政策规定严格执行,可能引发养殖户上访、网络舆情与群体性事件,这些风险的发展趋势不可预测,所引发的领导关注与问责力度也是街头官僚难以控制的。相比之下,采取亲社会违规行为所造成的违规问责风险是清晰的,适当的规则变通不会被发现甚至被上级所默许。 因此,在对压力与风险的审慎判断之上,街头官僚也会选择变通政策以应民意、定民心,而非严格遵循既定的政策指标或行政化程序。

研究通过引入压力情境,为亲社会违规研究提供了新的分析视角。在探讨亲社会违规行为的影响因素时,已有研究多从公共服务动机、同情心、主动性人格和冒险倾向等个人 特 征 因 素 ( Morrison, 2006; Kahari et al. , 2017; Borry and Henderson,2020),抑或组织道德氛围、违规处理、集权程度、领导风格等组织层面因素展开(Huang et al. , 2014; Chen et al. , 2019; Borry and Henderson, 2020; Fleming, 2020;Piatak et al. ,2022;Potipiroon,2022),但缺乏对压力因素的讨论。在现实场景中,街头官僚面临的压力是复杂且多元的,既包括组织传递的执行压力与回应压力,也包括管理过程中的领导压力,家庭场域的亲属期待压力,以及自我实现等心理构建层面的压力。本文之所以选择回应压力和执行压力,是为了回应街头官僚的“身份认同困境”问题,以此来构建一个富有理论对话价值的研究场景。通过观察回应压力与执行压力困境中的街头官僚行为选择,研究发现,其行为选择策略实际上是一种压力应对策略,因而,压力是亲社会违规行为研究中不应被绕过的重要因素。其次,研究结论意味着我国街头官僚对于民众的回应压力是敏感的,他们会为了维护民众利益而做出亲社会违规行为。这一发现印证了街头官僚作为“道德仲裁者”的理论流派的观点(Goodsell,2004;韩东屏,2011;Cohen,2018;孙斐和王刘娟,2021)。最后,研究运用调查实验的方法探寻执行压力与回应压力两者对公职人员亲社会违规行为倾向的因果机制,通过虚拟情境较好地模拟现实场景,消除了以问卷调查为代表的定量研究方法的内生性问题及其所带来的因果推论难题。

虽然研究具有重要的理论与现实意义,但仍存在几点局限。一是所选背景为乡镇养殖低碳整改单一情境,而其他执法场景下被试是否会作出同样选择则是未知的。未来研究应积极探讨多元事件背景、多种任务属性下街头官僚的亲社会违规行为及其变化,从而提高实验与现实情境的匹配度。二是出于可及性考量,被试需要假设自己具有街头官僚的身份,从而代入实验情境,以此来探究其亲社会违规行为倾向。这可能与基层现实执法实践中的街头官僚行为选择倾向存在一定偏差,研究结论的推广性存在一定困境。未来研究应尝试以街头官僚群体作为被试,将其数据与本研究数据结果进行对比,既可以讨论不同样本下因果推断的差异性,也可以进一步佐证、检验实验结果有效性。三是本研究选取被试为山东某高校 MPA 学生中的基层公职人员,山东省特殊的科层文化与行政氛围可能对其亲社会违规行为倾向产生影响,继而影响研究结论。在未来的研究中,应尝试加入其他省份的公务员作为被试,从而增加样本的多样性,增强研究结论的可推广性。

为方便编辑,文中参考文献及注释省略。

来源:黄晴、于萍萍、梁文慈.2024.风箱中的老鼠:双重压力下的街头官僚亲社会违规行为倾向.[J]. 公共管理评论,6(3):网络首发