善意的诅咒:为什么反腐败信息会助长贿赂?

Nic Cheeseman Caryn Peiffe

摘 要:提高反腐败意识的信息宣传在大多数反腐败策略中都占据重要位置,然而对该策略效果的系统性研究很有限。越来越多的人担心,提高反腐败意识的努力可能会适得其反,不仅不会鼓励市民抵制反腐败,反而会诱导他们随波逐流。本研究首次检验了反腐败信息对于普通人行为的影响。我们在尼日利亚拉各斯的代表性样本中进行了一个家庭层面的实验, 以检验接触五种不同的(反)腐败信息是否会影响“贿赂游戏“的结果。我们发现接触反腐败信息在大多数情况下并不能阻止贿赂发生,而且在一些情况下让人们更愿意行贿。重要的是,我们也发现反腐败信息的效果取决于个体对于腐败普遍性的认知。

一、引言

反腐败项目往往不能认识到有影响力个体的激励,如果这些人处于制度薄弱的系统性腐败环境中,他们几乎没有理由进行有意义的改革。部分由于这个原因,人们越来越强调影响公众观点。捐助者、非政府组织和反腐败机构已经投入数百万美元,鼓励普通公民谴责贪污行为。但检验这些努力效果的研究很有限,迄今为止只有五份研究考察了反腐败信息宣传的效果,其中只有两份检验了信息宣传是否影响个体参与腐败的意愿。这两个研究中,接触反腐败信息都无法鼓励公民拒绝贿赂行为。这些有限的研究表明普通公民可能不会以想要的方式对反腐败信息做出回应。我们需要知道这些为什么发生及其对反腐败斗争的启示。本文通过受访者参与调查和“贿赂游戏”的方式检验反腐败信息对尼日利亚拉各斯腐败行为的影响,对此做出贡献并推动了研究的进展。

二、假设

反腐败信息具有相反效果的担忧源于一些文献,这些文献认为系统性腐败是一个集体行动问题,即当一个认为大多数人都参与腐败时,他们也可能认为自己参与腐败并不是什么“错”,反而觉得如果不参与腐败,他们会因为偏离主流而受到社会制裁。本文中我们明确检验了集体行动理论和社会规范文献所揭示的相互作用,据此提出假设一。

H1:让那些认为腐败普遍存在的人接触到任何与腐败有关的信息,都会增加他们的行贿意愿。

其次,各种研究表明,如果个人看到贪污和他们自身的利益以及当地社区利益之间存在明确的关系时,他们会更愿意谴责腐败、举报腐败行为,反腐败也不只是一个精英议题,因此本文提出第二个假设。

H2:那些强调腐败会对特定个体和/或其所在社区造成影响的(反腐败)信息,可以有效阻止行贿意愿。

接着,既有研究表明,公众通常依赖“信息捷径”,如果信息是被领导者认可的,会尤其具有说服力。当需要做出决定是否参与腐败时,公众会从公职人员那里获得线索,即公职人员的道德行为也是在对公众发出关于社会中正在进行何种“游戏”的信号。因此,当一则信息说服公众,让他们认为领导者在认真打击腐败,他们可能会更愿意亲自抵制腐败。据此我们提出假设三。

H3:强调领导人正在积极打击腐败的信息会抑制参与腐败的意愿。

三、方法

该研究使用来自尼日利亚拉各斯的一项实验的数据。拉各斯是世界上发展最快的大都市之一,作为尼日利亚联邦政治体制的36个州之一,由直选州长管理。拉各斯也是尼日利亚的政治前首都,被公认为尼日利亚的经济中心。

该研究于2019年12月21日到2020年1月12日在拉各斯进行。我们按照调查机构非洲晴雨表的既定议程招募了家庭层面的代表性个体样本。2572人参与调查,其中1200人参与了贿赂游戏。

工具

贿赂游戏是一个大型项目的组成部分,该项目包括向参与者提出一系列调查问题。所有参与者被随机分配到六个组:控制组、普遍组、宗教组、政府成功组、地方斗争组以及税收组(各组n=400)。

如果被分配到普遍组、宗教组、政府成功组、地方斗争组或税收组,在回答了个人基本信息(年龄、性别、教育程度)后,参与者会被提供相应的反腐败信息,而控制组不会被提供这部分信息。接下来参与者会被询问调查问题,以了解他们对腐败和反腐败工作的看法。

在回答完问题后,会有一半的参与者被随机选择参与游戏,游戏中他们可以赢取少量的钱。参加游戏的人均匀分布在所有组别中(每组n=200)。本文关注接触接触反腐败信息对在游戏中行贿决定的影响。

处理组

每个处理组都提供了一段文字信息。普遍组的信息旨在突出尼日利亚腐败现象的广泛性。之所以检验这一处理的效应,是因为提高腐败意识的努力通常会宣传腐败的普遍性和危害性。

宗教组通过描述许多不同宗教领袖对腐败的强烈抗议,提供了信息来检验H3。这些努力背后的逻辑是,宗教领袖很可能拥有比公共部门更高的道德权威,因此更有影响力。

政府成功组提到了拉各斯州政府在打击和减少腐败方面取得的突出成绩,并特别强调了州长法拉索的领导能力。这一信息对H3做了额外检验。在实践中,反腐败机构通常会宣传他们在反腐斗争中取得的胜利。

地方斗争组将腐败问题视为严重影响地方社区的行为,并认为反腐败斗争应优先考虑地方和社区的努力。因此能够检验H2。

税收组的处理可以对H2做额外的检验,因为它表明腐败代表着普通公民日常缴纳的税费被盗。

贿赂游戏

贿赂游戏测试的是个体的行贿意愿是否会被接收到的信息影响。参与者会玩一个独裁者游戏,游戏中参与者知道行贿可以提高自己的报酬,同时也会减少他人的报酬,但行贿的玩家大概率不会知道具体被影响的人是谁。这一版本的游戏很好地模拟了现实中普通市民面临的情况。

在游戏开始时,每个参会者都被告知,他们在与该市其他地方的另一个匿名玩家游戏,游戏由第三方监督。游戏开始,参与者被告知他们和另一个玩家都得到了5美元,只需要做一个决定:是否向第三方行贿1.5美元(处于尼日利亚贿赂金额的中等水平)。参与者被告知,第二名玩家不能行贿,如果参与者决定行贿,他们将自动获得最初准备给另一名玩家的5美元,带着8.5美元(在一个最低工资为每月79美元或每天约2.1美元的国家,8.5美元是一个有意义的数字)离开游戏,而另一名玩家将一无所得。相反,如果参与者决定不行贿,他们跟第二名玩家都会带着5美元离开。游戏中“贿赂”一词的使用是明确的,这样参与者不会对游戏的目的产生歧义。同时,由于参与者可以赚到真金白银,该游戏也是对参与者面对物质利益受到威胁时的反应的测试。

游戏是在平板电脑上进行的,游戏过程中会确保调查员无法操纵游戏。游戏结束时,调查员会向参与者汇报情况,并告诉他们实际上并没有其他玩家,第三方只是平板电脑,根据他们的决定计算出正确的报酬。

我们的游戏在两个重要的方面与现实生活不同。最明显的是,游戏中不存在不确定性,例如行贿多少钱,是否会被接受,行贿的行为是否会被报告给上级部门。第二点偏离是游戏中没有提供实际的公共服务,没有参与者会获得或失去实际医疗保健或者教育机会。因此在解释研究结果并将其应用于现实世界时,一定要谨慎。例如,当人们意识到他们剥夺的是他人的具体服务而不是经济回报时,行贿的意愿可能会降低。

需要注意的是,我们的方法可能会低估行贿的倾向,因为游戏中的参与者会很清楚地意识到,任何行贿行为都会对他人带来已知和负面的影响。而在现实中这一点有时并不明晰。

估计策略

当参与者组别之间的唯一差别来自于他们接受了不同的信息时,可以采用成对DIM方法(Pairwise difference-in-means)评估信息宣传的影响。但我们对基本人口指标进行了DIM,发现地方斗争组和控制组的平均贫困水平显著高于宗教组,因此我们没有使用DIM检验,而是用了Logistic回归来识别接触不同信息对游戏中贿赂行为的影响。

四、结果

我们进行了两次logistic回归来检验三个假设。第一个回归中,我们考察了游戏中接触五种信息对行贿行为的影响,这使得我们能够直接检验H2和H3。其中预期是接触宗教、政府成功、地方斗争和税收信息会抑制行贿。检验H1要求我们检验交互项(对普遍腐败的看法和信息接触之间的交互项)的影响,我们在第二个回归中进行了检验。在所有研究中,我们关注的是接触每种信息与控制组之间行为的对比,而不是处理组之间的比较。同时,由于标准的logistic回归系数难以解释,我们报告了预测的概率偏移,预测的概率偏移显示了接触信息和行贿决定之间的关联的方向。

领导力、社区或税收框架抑制贿赂吗?

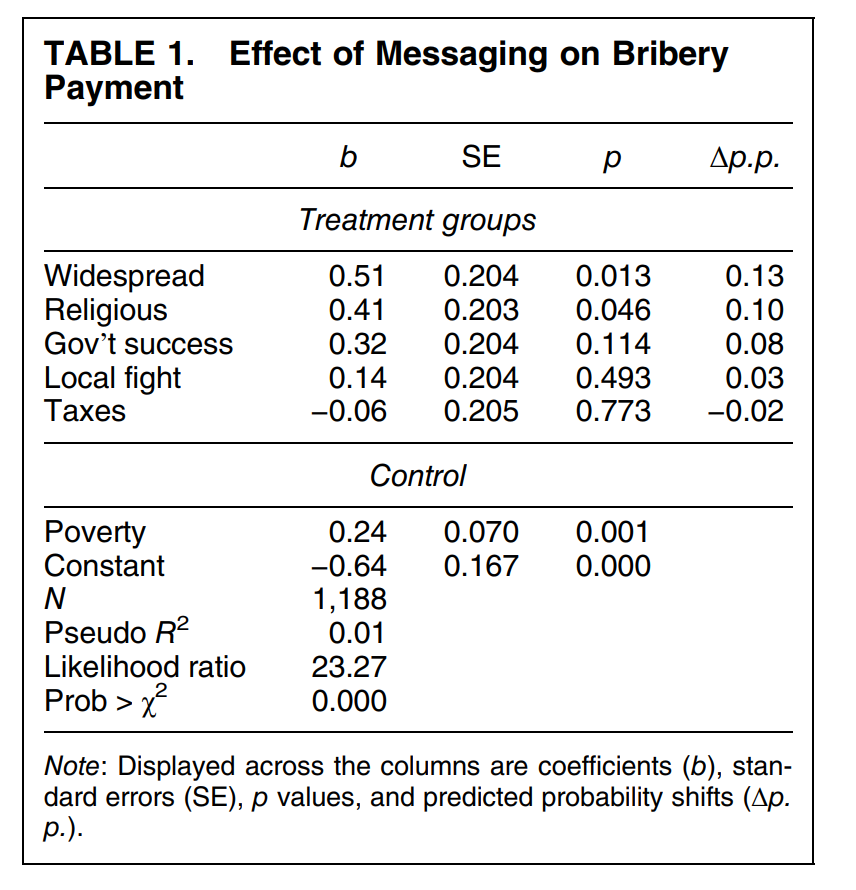

表1中的结果没有为H2和H3提供支持。对于H3,结果显示接触两种强调领导者在反腐败运动中作用的信息——宗教和政府成功信息——非但没有说服人们拒绝行贿机会,反而具有反效果,鼓励了行贿行为。具体而言,宗教信息的系数显著为正,政府成功信息的系数并不显著,但是接近显著且为正。对于H2,表1显示接触地方斗争和税收信息的人相比没有接触的人在行贿倾向上没有统计学上的显著区别。

表1

然而,接触到普遍信息与行贿行为显著正相关,这一发现呼应了其他研究的警告,即反腐信息可能适得其反。它还提供了间接证据来支持这样一种观点,即腐败现象普遍存在的信息可能会助长所谓的腐败疲劳,已经被普遍存在的腐败问题压倒的人们不得不接受现实,随波逐流。

表1中的发现表明存在腐败的集体行动问题(H1),但没有完全验证它。接下来我们对该假设进行检验。

信息对悲观认知者的影响不同吗?

H1是一个有条件的假设,条件是已经存在较高的腐败认知水平。为了检验这一假设,需要引入交互项。因此我们引入了五个交互项,阐明接触各种不同信息与参与者是否是悲观认知者之间的关联。

识别悲观认知者

为了识别悲观认知者,我们根据对调查中三个问题的回答构建了一个指数,这三个问题是尼日利亚腐败的普遍程度、公职人员腐败的常见程度和参与者熟知的大多数普通人是否行贿。我们使用主成分分析法构建指数,从这些问题的回答中提取共同方差,计算出每个人的单一悲观分数。主成分分析法形成了一个特征值超过1.0临界值的单一因子,即我们的悲观指数。

该指数反映了对腐败普遍性的一般认知,范围从-4.11到1.11。低分代表不同意腐败现象普遍存在,高分表示非常同意腐败普遍存在。我们样本的平均得分为0.00,大部分样本(57%)的得分高于平均值。同时,单独的回归分析表明,这些对腐败的看法不受接触信息的影响,因此可以将我们对悲观主义的观测视为外生的。

检验交互项

如上所述,我们在logistic 回归模型中引入五项交互项,但是在logistic回归中估算交互项对二元决策变量的影响,不像因变量是连续变量的线性回归那么简单。从标准的logistic回归中得到的系数和统计显著性无法对交互项与因变量之间的关联做出统计推断。举例来说,回归结果中的正系数不显著或许掩盖着这样一个事实,即交互项在两个组成项的低水平上与因变量有显著关系,而在中等或者高水平上没有。

因此,有必要仔细研究交互项的影响。为了便于理解,我们将重点放在两类受访者身上——在腐败认知指数上得分较高的受访者(悲观认知者)和得分较低的受访者(非悲观认知者)。我们根据悲观认知指数的得分将受访者划分为分布近似的两类群体,0分以下的是非悲观认知者(43%,n=1092),0分以上的是悲观认知者(57%,n=1480)。

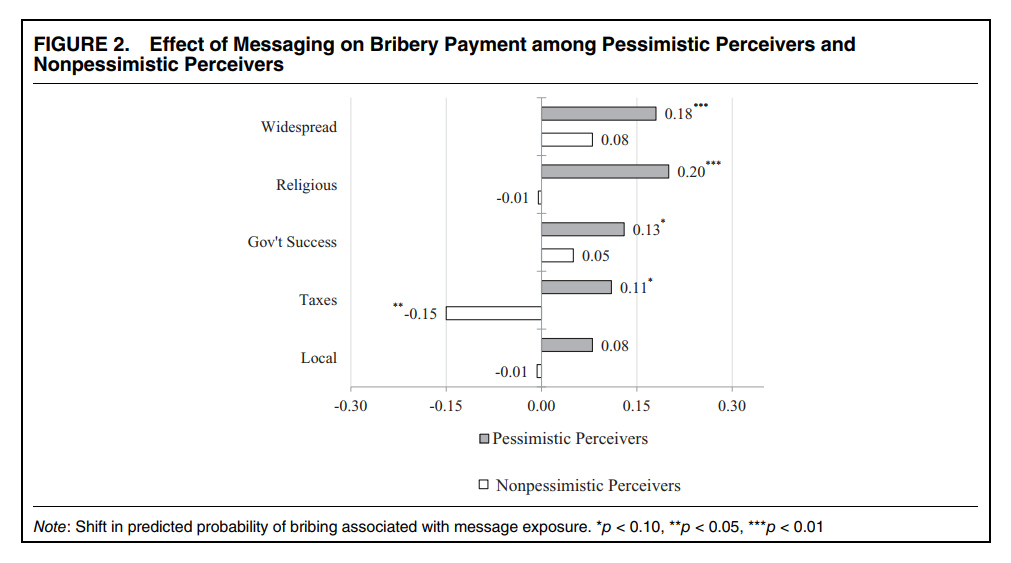

图2揭示了反腐信息的影响是否以及如何受到先前对腐败认知的调节。几乎所有的结果都一致地强烈支持H1,而且这一结果在悲观和非悲观认知者的不同类别中以及在单独的logistic 回归中考察每种信息的影响时都成立。

图2

信息对悲观认知者有强烈的实质性影响。具体地说,在悲观认知者中,接触普遍组的信息和宗教组信息会使游戏中行贿的预测概率分别增加约20%个百分点,接触政府成功和税收信息则会使行贿的预测概率平均增加12个百分点。几乎所有的信息都对悲观认知者产生了相反的效果。

对非悲观认知者来说,情况则截然不同。在游戏中没有任何一种信息会促使行贿。但只有一个例外,可能会为未来改善信息传递的效果指明方向,即对非悲观认知者来说,接触税收信息会使贿赂概率大幅下降15个百分点,接触税收信息会抑制行贿。

五、结论

我们的研究揭示了腐败现象在很多发展中国家的顽强生命力,但也带来了一线希望。在之前研究的基础上,我们发现尽管接触反腐败信息不能抵制腐败行为,甚至在某些情况下会使得个体更愿意行贿,但这并不是普遍现象,而是取决于个体先前关于腐败普遍性的认知。对那些已经认为腐败普遍存在的人,反腐败信息通常会适得其反,导致游戏中的腐败行为。值得注意的是,人群中对腐败现象持悲观态度的人并不是随机分布的,那些亲眼目睹过腐败现象的人更容易持悲观态度,我们将这一群体称为“悲观认知者”。本文描述了一种恶性循环:目睹腐败与对腐败在社会中的普遍性持悲观态度有关,而当一个信息提及到了腐败事项,悲观者相比非悲观者更有可能愿意参与行贿。

如果我们只关注悲观者,那么改革的前景似乎是暗淡的。但是在那些并不觉得腐败是个大问题的人中,情况会比较乐观。大部分反腐败信息并不会影响他们,除了一种信息——强调腐败通过税收的角度对于个体产生直接影响的信息——会显著降低他们在游戏中行贿的可能性。这表明尽管反腐败信息不能在总体上有正向效果,但某些有针对性的信息却有可能增强公众抵制腐败的意愿。

反腐败信息的效果取决于公众对腐败普遍性的认知,这一观点对于学界和政策辩论都具有重要意义。经验上讲,我们的研究结果说明了区分两种类型公民的必要性。理论上讲,我们的研究结果表明反腐败信息有负面影响的主要原因是它们增强了腐败是普遍的这一观念,进而加剧了集体行动问题。反过来,这也凸显了唤醒意识的力量,以及政府媒体宣传活动可能对大众产生意想不到的负面影响的危险。这对公共政策和反腐败措施的设计有着深远影响:没有针对性的反腐败信息不仅是浪费金钱,实际上还可能使其他策略更难取得成功。

为方便编辑,文中图表、注释与参考文献省略

文献来源:转自公众号《Political理论志》