北宋台谏官正式信息渠道的发展演变

杨 光

在中国古代,对政府机构和官员进行监督、提出建议与批评,一向被政治精英视为保障国家机器正常运转的重要课题,形形色色的监察制度由此应运而生。但是,监察机构应当重点针对哪些对象、关注哪些问题、发挥怎样的作用,却常是言人人殊。不同理念之间的互动,带来了监察制度的不断调整。

宋代台谏制度的变化即是显例。北宋前期,谏官、御史自晚唐五代以来的废弛状态得以改变,二者“言路官”地位得以重新确立,这一变化过程即同君主和士大夫各自对于言论的需求密切相关。自天禧元年(1017年)真宗下令设置以进言为主要职责的谏官、御史以后,二者开始通过向君主进言的方式参与到政务运作中,成为一支重要的舆论力量。其言论往往能够影响朝廷决策与人事任免,为政治舞台上的各方所瞩目;围绕台谏机构运转的各项制度,也由此更深地卷入宋代的政治进程之中。

台谏制度建设的核心,在于调整台谏机构在政治体制中的地位与作用。台谏官的建制、选任与事权等方面的规定,作为台谏制度的基础,一直受到学界的关注。除此之外,台谏官最终主要是依靠言论来履行弹劾官员、表达意见的监察职能,工作的核心环节是向君主进言,因此言论所需信息的获取也是一个重要的问题。有关台谏官信息获取问题的制度,也是台谏制度建设的重要组成部分:对台谏官员而言,更多、更稳定的信息渠道,是顺利开展进言工作的前提条件;对于最高统治者来说,对台谏官的信息渠道加以规范,也是引导台谏言论的重要手段。最高决策层固然不足以完全掌控台谏官的全部言论与作为,但一方面他们可以通过具体规定,对台谏监督的对象与方式进行硬性调整;另一方面,这些规定透露出的某些观念或态度,作为一种“弦外之音”,也在潜移默化地引导着台谏官的言行。因此,宋代有关台谏官信息渠道的制度调整,也从某些侧面反映出决策层与台谏官员对台谏机构的需求与定位,值得我们关注。

前辈学者已注意到信息收集对台谏官履职的重要作用,举出了一些台谏官所拥有的较为独特的信息渠道,如风闻言事、公文关报、取索公事、台参谢辞、考绩监司、出巡采访等,并分别加以讨论。这些研究有其重要价值。但是,台谏官为了更好地完成弹劾官员、表达意见的工作,需要收集多方面信息,其渠道并不限于以上几类;而且许多信息渠道都经历了创设、调整的动态过程,台谏官的信息来源在不同历史时期也存在有结构性变化。因此,关于台谏官信息渠道的话题,还有许多继续深入探讨的空间,尤其是那些法令制度所规定的“正式信息渠道”,其实际情况与发展历程仍有待进一步梳理。

一 台谏官正式信息渠道的含义与结构

既然本文将关注点聚焦于台谏官正式信息渠道的发展演变,那么首先必须回答的一个问题便是:什么是本文所谓的“正式信息渠道”?

宋代台谏官获取信息的渠道,若就其运作方式而言,大致可以分为正式与非正式两类。在非正式渠道中,信息传递通过一些人际交往行为开展,其过程受制度的约束较少,更加私密、灵活。这类信息渠道对于台官与谏官基本类似,多发生在非正式场合,但也可能发生在上殿奏对、百官朝会等正式场合;受参与者身份与彼此关系的影响,传播的信息内容可以非常私密化,也可能有强烈的官方色彩。但这些活动无论场合正式与否、内容性质如何,也可能在体制内发挥非常“正式”的作用,但都是参与双方的自发行为。由于涉及台谏官“风闻言事”问题,非正式渠道过去受到了学者更多的关注。但是从制度层面来看,统治者面对非正式渠道中信息传播活动的自发性与私密性,很难通过制度设计管控其中的个体行为,只能更多地依靠对具体事项的调查与追责进行事后处理,利用和管理这类渠道的方式显得较为单一且少有变化。而涉及台谏信息渠道的诸多重要制度变化,主要集中在正式渠道方面,这也是本文关注的核心议题。

本文所谓台谏官获取信息的“正式渠道”,主要是指其凭借承担的职务以及个人的身份地位,通过法令制度所规定的方式,接触到相关政务文书、了解某些政事的具体运作情况,进而从中获取信息的途径。这些正式渠道具有的共同特点,包括信息获取过程的正式性、制度性以及信息内容的准确性、权威性等。前辈学者举出的几种渠道,除去“风闻”之外,均属正式信息渠道。这是因为,官员在台谏官位上所写就的弹章谏草,往往要利用他从自身参与的各类公务活动中通过政务文书运作获得的信息;无论这些活动是不是其在台谏官任上参与的、为何种目的而开展,都为其作为台谏官开展弹劾、言事工作提供了信息,也符合正式渠道的前述特征,所以均可视为台谏官的正式信息渠道。

当然,以这样的标准来衡量,台谏官获取信息的正式渠道实际还有更多,其数量、形态不仅在台、谏之间时常存在一定差异,而且在不同时期也并非一成不变。这类渠道的制度建设过程,包含着台谏官与决策层的互动,由此形成的制度设计,不仅影响着台谏官能够接触到的信息类型,更可能较明确地传递出统治者的某些意图,并从宏观层面对台谏言论发挥导向作用。因此,在讨论台谏官的正式信息渠道时,我们不能满足于简单的列举,更要注意其中的结构性问题:从整体上看,台谏官在不同时期分别拥有哪些信息渠道?每一条信息渠道所对应的信息来源、信息内容以及获取信息的方式又是如何?只有将时间与信息来源、内容、获取方式等结构性因素纳入考虑范围,我们才能对台谏官正式信息渠道的发展演变获得更深入的理解。例如,根据这些正式信息渠道是否为台谏机构专设,便可分为两类:一类是台谏机构(或其中某一方)所专有的渠道,如政令关报、台参谢辞等;另一类则是与其他官员、机构类似的,是一些更加常规的公文往来。后者虽然看似普通,但处理这些常程事务的过程,也能够为台谏官进章弹劾、议论政事提供丰富的信息,因此这些获取信息的常规渠道也应当引起我们的重视。在较早的历史时期,来自常规渠道的信息,在台谏官的信息结构中,地位更加重要;而神宗朝及之后台谏官正式信息渠道的发展方向,更多表现为台谏机构专有信息渠道的一一建立并发展完善。同时,朝廷也在不断调整这些专设信息渠道的内部结构,以求对台谏官能从中获取哪些信息、如何获取信息进行“宏观调控”。但这些现象及其所具有的意义,前人研究中均较少论及。

有鉴于此,本文将重新梳理、考订宋代台谏官获取信息之正式渠道的发展变化,并在此基础上,尝试结合当时的政治环境,探讨相关制度调整所具有的意义。由于宋代台谏官正式信息渠道的制度变化主要发生在北宋,到了南渡以后,相关制度多已趋于稳定,与北宋后期有着相当强的延续性;同时限于材料留存较少且缺乏系统性等问题,南宋很多相关的制度问题实难如北宋一般结合政治环境加以细致分析。因此,本文的研究时段将主要集中在北宋时期,部分议题也会延长到南宋。

二 神宗朝之前台谏官的正式信息渠道

正如前文所论,台谏官专有的许多正式信息渠道是在神宗朝及以后建立起来的。那么,自天禧以后到神宗朝以前,谏官、御史各自有哪些获知朝廷政令信息的常规渠道?台谏官获得朝廷政令信息的渠道状况,反映了当时统治者对台谏机构怎样的定位?为何到了神宗朝,台谏官需要更多新的信息渠道?为了回答这些问题,有必要先对神宗朝以前台谏官正式信息渠道的整体状态做一概述。

1.台谏官专有的正式信息渠道有限

在神宗朝以前,台谏官没有太多的特别渠道来获取政务信息:台谏机构取索有司公文点检查验制度,是元丰以后才恢复的;而台参谢辞之仪,即部分官员在获得新任命后到朝堂上御史台官员的幕次(或御史台官署内)拜会台官的仪式,虽然一直号称具有令御史台考察、验视官员之意,但近来学者的研究已经指出,这一礼仪性活动在神宗朝之前基本流于形式,不受重视。

相对而言,公文关报问题则比较复杂。前人所谓“公文关报”,指的是有关部门根据相应法令,将一些本不经过台谏机构的文书内容报知台谏机构的做法。由于其流程包括“录”与“报”两个步骤,有时在史料中也会被称为“录报”。因录报文书的机构与台谏机构之间无统属关系,故而“关报”之名显示了双方的平行关系。将行政文书发至有关部门使其知晓的做法,其实广泛存在于各类政务与机构之中,台谏机构亦不能被排除在外。然而,台谏官既然要相对独立于行政系统进行监督,那么针对台谏机构的关报制度便必然会有一定的特殊性。过去学者似乎倾向于将台谏机构获取的全部关报等而视之,其实其中既包括朝廷政令文书在下行过程中的关报,也包括某些行政部门在向朝廷呈送有关本司政务的上行文书时进行的关报,不能一概而论。

针对政令下行过程中的关报,时任谏官的欧阳修曾在庆历三年(1043年)的一封奏疏中称:

窃见御史台见有进奏官连日专供报状。欲乞依御史台例,选差进奏官一人,凡有外方奏事及朝廷诏令除改,并限当日内报谏院。

学者据此将进奏院报状御史台制度视为宋代台谏官公文关报渠道之滥觞。这一观点有一定的道理,但还有需要进一步阐明之处。

首先,欧阳修已经提及,进奏院虽然会向御史台报状,但谏院在庆历以前并不能得到关报,欧阳修的建请是否被朝廷批准,也由于史料的缺载不得而知。

其次,按照欧阳修的说法,似乎进奏院为御史台提供的报状内容非常广泛,涵盖了各类上行文书与下行的朝廷政令,但实际情况如何呢?淳化三年(992年),朝廷曾令“京朝官除授替移,及丁忧、免官、请假、身亡,除朝旨出落班簿外,仍令进奏院画时抄录报台”。有关进奏院向御史台报状内容的记载十分匮乏,因此这条材料弥足珍贵。由于御史台负责掌管京朝官班簿,因而御史台从进奏院获得相关人员的变动情况,其实是与自身职责直接相关的。而“京朝官除授替移”以及丁忧、免官等决定是由朝廷作出的,其请假、身亡的情况也需要先由朝廷确认,才能记入班簿。因此,进奏院报知御史台的,应当主要是朝廷发出的“京朝官除授替移”之类与御史台日常事务性工作密切相关的下行文书;欧阳修所见专门向御史台报状的进奏官,应当正是为了及时提供这类政令而设。但是淳化年间御史台尚不具有言责,因此相关规定并非为御史进自而设,目前也无史料能够证明天禧以后进奏院报知御史台的内容有所拓展。因而,所谓“凡有外方奏事及朝廷诏令除改”都应录报,很可能是欧阳修根据谏官监督朝政的职责而提出的设想,并不能视为御史台实际接收到的报状内容。

最后,我们还需要注意进奏院报知御史台的形式。一方面,进奏院移交御史台的文书被称为“报状”,这虽然与神宗朝及以后有司向台谏机构关报的制度非常类似,但在文书体式上存在差异。若将之一并概括为“公文关报”,则忽略了这种区别。另一方面,进奏院移交御史台的报状,与一向为新闻史研究所瞩目的“进奏院报状”(即“邸报”)也有着一定的区别。自宋太宗太平兴国年间设立时起,进奏院便一方面负责将地方官员的章疏传递给决策层,另一方面则要将一些朝廷政令报知地方。进奏官向地方官传递的政令大体分为两部分,一些与当地官员、事务直接相关,另一些则否。前者需要进奏院接到命令后于一定时限内发出,后者在真宗朝至神宗初期,由“进奏院每五日令进奏官一名于门抄札报状,申枢密院呈定,录供逐处”。通常意义上的“邸报”,即是进奏院将后者“录供逐处”时使用的载体。然而,御史台获得的报状内容与其职责直接相关,且是“画时抄录”之后“逐日”由进奏官“专供”,在运作方式上与邸报不同。

至于行政部门呈报朝廷的上行文书,就这一时期的制度规定而言,台谏官一般不能直接接触到。但是,由于台谏言论在朝廷上颇有影响力,官员有时会将上奏朝廷的表状内容以公文形式报知台谏机构。如皇祐四年(1052年),同知谏院杨畋在出使广南应对侬智高时,一些事项在奏报朝廷之外,“仍移文御史台及谏院”,后来他被降官时,这也成了他的一条罪状。但杨畋可能因为是以同知谏院的身份出使,遇事才会移文谏院、御史台。从当时史籍记载的情况来看,普通的地方行政官员,如果遇到需要借助中央监察机构之力的事情,常见的做法是以公文申御史台。不过,这种做法也不为朝廷认同。在杨畋被处罚后不久,朝廷便因“时州那多以状申御史台,欲其缴奏而必行之”,下令“外官有所陈事,并附递闻朝廷,毋得申御史台”。朝廷虽有禁令,但类似现象依然存在,以至于嘉祐六年(1061年)御史中丞王畴揭发,当时仍有一些行政官员在向朝廷奏事的同时,“更以状干台司”。但是上奏过程中申御史台,在这一时期于制度层面是不被允许的,所以还不能算是一种稳定的正式信息渠道,主要是一些行政官员的个人行为,因此他们在发出这些公文时往往带有强烈的主观意愿。王畴便提及,广西转运使李师中在向朝廷揭发宋咸、萧固贪赃枉法的同时,也通报了御史台,还“用小纸解说三十余事”,其目的恐怕正在于“欲当任者为言而助之”。

综上所述,自天禧元年至神宗朝以前,专为台谏官设置的特别渠道还很有限。反而是一些更加常规的公文往来,对台谏官而言颇为重要,这是过去研究者较为忽视的。这些常规渠道有两类:一是依靠自身的任职经历,即在台谏机构任职、在其他机构兼职以及在出任台谏官之前的官职任上,接触到相关文书簿籍,了解到政务运作情况;二是凭借个人的身份地位,因为很多文书最终是要将信息传递给某些官员个体,假如台谏官员恰是其传达对象,自然可以从中获取信息。下面我们就对这些常规渠道做一概览。

2.常规的正式信息渠道之情况

御史台与谏院作为正式的国家机构,自然不会完全游离于政务文书的运作之外。不过,谏官在神宗朝以前,除去负责接收登闻鼓、登闻检院所得诉状并上之于朝外,承担的其他行政事务较少,各机构的政务文书也多不经过其手,以至于田况称,当时的谏官经常需要依靠“诸处采问”的非正式渠道来了解政事。御史台则由于承担审理狱讼、监督仪制等职责,时而参与到相关事务之中,能借此机会接触到司法案件和礼仪活动的信息,从中获得进言的素材。此外,天圣七年(1029年)仁宗设立理检使一职,“以御史中丞为之”,负责投进登闻检院以及登闻鼓院不为投进的诉状。虽然时人称这一兼职“例为空名”,但如包拯一般刚直强干的御史中丞,还是会做到“有称冤滥冗屈者,咸为理正”,同时应该也可以从吏民诉状中获得一些信息。不仅如此,很可能是出于监督官员与仪制的便利,御史台保存有“文武常参班簿”,从开宝七年(974年)起又开始编订京官班簿,由此也可以对这些官员的情况有一定的了解。

可能由于掌握着这批官员的班簿,当朝廷令此范围内的某些官员举荐人才时,相关命令也由御史台负责下发。宋人文集中收录的多份举状,开头都有“准御史台牒”字样,正是缘于此。陆游在《家世旧闻》中曾转录其先祖陆轸在明道二年(1033年)通判河阳时收到的一封御史台牒,内容便是令其应诏举官。值得注意的是,这一牒文最末,御史台要求举主“依限保举官,一面实封闻奏(乞)[讫],具公文回报”。这一要求表明,御史台对特旨举官活动的参与,不仅限于传达通知,也包括监督官员的执行情况。

当时御史台在举官活动中应当发挥的作用,一是检察官员是否完成了举官任务,二是监督举主是否所举非人。不过,从上述材料中还可以看到,举主回报御史台公文的主要内容是声明已应诏举官,似乎不会告知被举荐者的姓名。庆历四年(1044年)七月,朝廷曾命转运使副、提点刑狱特别奏举辖下“清白勤恪,政在爱民”之官,并“令御史台遍牒催促,如所举谬妄,即时弹奏;虽举末行,亦坐上书不实之罪”。过去学者据此认为,仁宗时期举官者是要将被举者的信息告知御史台的。但是,这条诏令颁布于庆历新政时期,内容直接出自此前范仲淹的奏请,体现了后者澄清吏治、整顿官僚队伍的理念。因此这一诏书其实具有一定的特殊性,其内容不能视为仁宗时期的制度常态,而且在改革期间特地强调御史台对官员“所举谬妄”应“即时弹奏”,反而在一定程度上说明,这很可能与御史台此前的做法不同。

庆历新政结束后,皇祐元年(1049年),知谏院钱彦远上疏称,当时一些官员因为害怕受到所举之人日后犯罪的牵连,“一切皆不论荐”。为此他建议皇帝一方面“令中书检会元敕,自文臣知杂御史、武臣观察使以上,应合举官臣僚职位姓名,每季行牒移趣”,从出令环节加强对相应官员的催督;另一方面让举主“候举奏讫即关报御史台,如至岁终不曾举官,并仰弹劾”。皇祐五年(1053年),朝廷又令“御史台察访中外臣僚奏荐,如有所举非其人者,立须弹奏”,尽管强调御史台应当纠劾臣僚,但台官获取相关信息的手段在于主动“察访”,而非利用举官后回报的公文。此后朝廷重申这一诏令时,也称御史台对“所举非其人者”的检举,应于每年“岁首举行”。这些材料在一定程度上说明:仁宗朝后期,官员举荐了何人,仍不是御史台通过官员回报的文书能够获得的信息。于是,台官虽可通过回报公文了解举主是否已完成举官任务,但难以借此渠道在荐举流程中对举主“所举非其人”进行监督,只能事后再行弹奏,这其实不利于御史台对荐举活动本身的监督。熙宁三年(1070年),侍御史知杂事谢景温批评嘉祐以来内外官员应诏所举“多非其人”时,即将这种现象归咎于举主“自来举官,不报御史台”,强调台官难以顺利得知被举之人的身份信息,从而无法在第一时间纠举“所举非其人”的情况。

以上讨论提示我们,台谏机构的日常事务能够提供给台谏官的信息相当有限。因此,台谏官在进言时,往往要用到己在别处任职时获得的信息。庆历六年(1046年),御史中丞张方平在奏疏中提到:

臣向在翰林为学士,见天圣中具员。两制、两省官不及三十员,今已五十余员。及领御史中丞,见本台天圣班簿,京朝官不及二千员,今二千七百余员。又尝领三班院,见景祐中使臣不及四千员,今六千负。又领吏部流内铨,约在铨选人仅以万计。

可以看到,他在学士院、三班院、吏部流内铨等处任职时所接触到的文书簿籍,提供了各类官员的人数信息,最终被用在了他作为御史中丞所上的奏疏之中。谏官包拯曾在执行“监祭九宫贵神”任务的过程中,“见以常朝官充摄太尉行事”,事后即奏请朝廷在举行礼典时令两制以上官摄太尉。这些例子提示我们,作为个体的台谏官了解政务情况的方式,不仅限于台谏官位能够提供的途径,台谏官个人在台谏机构以外的任职经历也是一种正式的信息渠道,而且这种渠道在神宗朝以前也是颇为重要的。

前人所谓“考绩监司”“出巡采访”等渠道,在这一时期,实质上也是台谏官在台谏机构以外的一些任职经历。仁宗皇祐以后,设立了专门考课监司的机构,其长官一般由御史中丞或翰林学士兼任。在唐代制度文献中,“巡按都县”被视为监察御史的一项固定职掌,似乎御史台有着定期巡视地方州县的制度。但经过中晚唐以来的变化,到北宋时期,御史已经不再具有出巡地方的制度性职责。不过朝廷仍然会派遣中央官员前往地方视察政务,但基本是对官员个人的特别委派,派遣者不限于御史。例如庆历四年三月,朝廷派盐铁副使、户部员外郎鱼周询与宫苑使周惟德赴陕西与转运使程勘商讨铸钱及修水洛城事。同年四月,为解决河东粮草问题及晋州铁钱、矾事,谏官欧阳修被派往河东路“与转运使议之”。在这种情况下,若谏官、御史被派遣出巡采访,确实能够获得丰富的信息。欧阳修文集中收有整整两卷内容的《河东奉使奏草》,从中可以看到他通过庆历四年这次出巡,不仅完成了朝廷交付的任务,还对河东路的官员与政情进行了广泛察访,以至于结束使命回朝之后,还继续利用在河东巡视期间获得的信息,在谏官之位上多有进言。

当把目光从台谏机构转向官员个人,我们也应注意到,作为个体的台谏官,接触到文书与政事的机会不仅限于履行职责的经历。景祐三年(1036年),因范仲淹被贬,欧阳修致书谴资谏官高若讷,后者随即缴进欧书,上章表示支持朝廷决定,其奏疏开头称:“伏睹敕榜节文:‘范仲淹言事惑众,离间君臣,自结朋党,妄自荐引,及知开封府以来区断任情,免勘,落天章阁待制,知饶州。’及渝中外臣僚事。”记载此事的田况为高若讷同时之人,且敕榜中“自结朋党,妄有荐引”等语,亦为当时其他人所征引,因此这一记载的可信度较高。敕榜往往用来表达朝廷对某些问题的态度,并戒谕大小官员,一般均要张贴在朝堂,百官上朝时便可得见,谏官高若讷自然也能亲眼目睹。这一信息显然不是他通过履行某种职责获取的,而是因为这一诏令本身便是向百官公开的。

除去这类公开性较强的诏令,还有一些文书是要将某些信息传达给指定官员,接收对象明确。台谏官因其身份地位,也能够得到不少这类文书。这类文书有一部分直接涉及接收者的职务活动,如对其人的职务调动、对其所言之事的回应、对其进言内容来源的诘问等,可视为官员履职过程的一部分;也有一些,主要是朝廷令这些官员参与某些活动的通知。如当御史缺员,朝廷有时会命御史台长贰荐举御史,即属此类。又如至和二年(1055年),仁宗任命外任之中的文彦博、富弼为宰相,并下令百官郊迎。知谏院范镇作为需要出席这一礼仪活动之人,在接到通知后却借机进言,将这一命令与此前对宰执和其他官员间的禁谒之令相对比,批评仁宗对宰相“不推之以诚,不任之以权,而以郊迎虚礼待之”。可见,台谏官个人收到的正式通知中所包含的信息,也可以被他们在进言时加以利用。

从正式制度角度来看,在神宗朝以前,台谏机构在政务信息传递过程中的地位同一般行政机构大体平等,并无太多优势可言:台谏官的正式信息渠道以常规渠道为主,专门渠道较少,从而获取的多是一般性政务信息;一般情况下,台谏官没有强制行政机构接受调查的正式权力,台参谢辞之仪也流于形式;谏官甚至并无获取政令文书关报的专门途径,御史台虽然可以通过进奏院报状获知部分朝廷政令,但得到的主要也是与自身日常事务相关的文书,且获得报状的时间点已在决策完成之后。行政官员在上奏朝廷的同时申状御史台,表现出行政官员对御史台的重视,也能使其在文书运作的较早阶段获得信息,一定程度上有助于台官在信息传播过程中获得优势地位,但这种做法并不为朝廷所许可。种种因个人身份、经历而获得信息的方式,终宋之世一直存在,它们作为正式信息渠道所发挥的重要作用,在这一时期较之后来更加突出。

台谏官正式信息渠道的结构于此期之所以呈现出这样的特征,与这一时期台谏机构的制度定位有关。自天禧元年重新设置以言为职的谏官、御史之后,到仁、英时期,台谏官某种程度上作为外界舆论的“代表”,主要被君主用来防范朋党、制约宰执重臣。要完成这样的任务,更重要的是在重大议题上向君主提出意见或建议,一般情况下无须对其他官员和机构开展全面的行政监察。于是台谏官获取政务文书——无论是朝廷政令还是行政机构的文书簿籍——的正式渠道,大体均在其职责范围之内。台谏官以个人身份到其他部门兼职,成为他们获得更多政令信息的主要途径,其实也反衬出御史台和谏院以机构名义对行政事务的直接介入和干涉较少。直到熙宁初年,在进言反对助役法遭司农寺驳斥而被神宗要求“分析”时,御史刘挚拒绝进一步阐释自己的观点,声称:“风宪之官,岂与有司较是非胜负、交口相直如市人之诟竞者?”刘挚以这种理由反对与司农寺官员辩论,一方面是因为台谏官自天禧以来正是以进言献策、下情上达为任,另一方面也是由于台谏机构一向同行政事务较为疏远,很多时候更适合就决策的大方向立言,难以在与行政部门就实际政务展开深入论辩时占据上风。

主动向君主进言、风闻言事,对于台谏官而言,一直很重要,这是二者之间基础性的共同点,因此二者在宋代一直被视为同一类官职,今天也可以被作为同一考察单元;但二者之间又经常存在着差异,这是此前的研究者较少关注的方面。受唐代制度传统的影响,仁宗时期谏官虽有管理登闻鼓、登闻检院一类的行政事务,但其核心任务是对朝廷决策的监督;收受、进呈登闻鼓诉状,实际上也体现了谏官传递外界意见、使下情得以上达的作用,与其作为反映舆情的“耳目之官”的地位并不矛盾。而御史虽然也有向君主进言的职责,可以对朝廷决策提出异议,但关注的议题更侧重于纠劾百官,同时御史台机构更为庞大,还要承担监督礼仪、审理狱案等事务性工作,中丞还会兼任理检使,职务内容更加丰富。这些差异也带来了这一时期谏官与御史在正式信息渠道上的差别,如北宋前期进奏院不报谏院,恐怕正与此有关。御史台“主于督察内外施行之事,随所是非当否而言”,“非谓朝廷之事有所未及施行,而御史得以先之也”。如前所述,进奏院报状并不便于监督决策,但其中的信息却有利于知悉人事动向和现行法令制度情况,故而这一渠道虽最初并非为进言所设,但在天禧以后却可以为御史监督官员与行政机构提供便利。而谏官不能获得进奏院报状,原因之一恐怕正在于这一渠道提供的信息与谏官的职责分工不相适应。欧阳修设想中的进奏院关报谏院之制,之所以比御史台实际拥有的关报内容更为丰富、传递信息更为及时,也是因为这样的关报才更有利于谏官监督朝廷决策。

三 神宗朝及之后台谏官正式信息渠道之发展

神宗朝以前台谏官正式信息渠道的状态,反映了当时统治者对台谏机构的需求,但这种现状并不能让所有台谏官感到满足。他们对更多、更稳定的信息渠道的需求,与新君主的理念相结合,带来了诸多的制度变化。熙宁年间是政治环境、政治风气丕变时期,出于舆论管控、强化行政监察与改革官制的需要,神宗大幅调整了台谏制度,对天禧以来的制度格局多有突破,台谏官的正式信息渠道虽然变化不多,却也受到了一定的影响。到了元丰时期,一批台谏机构特有的正式信息渠道,如政令关报、文书取索等,逐渐发展成熟。此后直至南宋,君主经常坚持某些政策,甚至将之上升到“国是”的高度。伴随着这样的政治形势,台谏官的正式信息渠道在元丰之制的基础上,继续随着时势变化进行调整。下面即拟对神宗朝及之后台谏官正式信息渠道的发展与政治环境变化之间的关系进行考察。

1.正式信息渠道建设大规模开展的背景

台谏官的正式信息渠道(特别是那些专属渠道)从神宗朝开始得到长足发展,与当时政治环境、制度格局变化的大背景有着密切的关联。因此,在正式展开关于信息梁道的讨论之前,有必要对神宗朝影响相关制度发展的背景因素进行简要说明。

台谏官正式信息渠道的变化,与元丰改制的酝酿、实施密切相关。以唐代三省六部制为蓝本的元丰新官制,虽然到元丰五年(1082年)才正式颁布,但从熙宁末年便已着手准备,依据《周礼》《唐六典》改制的原则此时即已确立,以阶易官等配套措施也已先后施行。由于官制改革涉及诸多中央机构的调整,如何在改制的同时理顺机构之间的关系,成了摆在统治者面前的一大课题,这便涉及御史台与谏官在三省体制下的制度定位。谏官在新官制下回归两省,地理位置上更靠近决策机构;御史台与三省、六部之间的关系也被重新界定。这些理念直接影响到元丰时期政令关报制度的发展。

神宗调整台谏制度还有一个目的,即是加强对台谏机构的控制,弱化其对朝廷决策的掣肘,强化其对行政部门执法情况的监督。自仁宗朝以来,台谏官成为士大夫舆论在决策层面前的重要代表。熙宁年间,许多台谏官同反对变法的士大夫一道,对朝廷政策方针提出了诸多异议,这往往被神宗视为“沮败政事”,他甚至当面责备谏官胡宗愈:“方镇监司事可言者众,略不为联作耳目,专沮败朝廷所欲为。”同时,中枢机构为了减轻工作压力,开始“清中书之务”,将一些事务性工作下放。其结果是:虽然“中书之务清矣”。但是“事归有司者浸多”,中央官司的行政压力增大。于是,对有司行政过程“精加考察”和抑制士大夫阶层对决策的反对意见,一起成为熙丰时期神宗所面对的重要课题。

在这种需求与改制风潮的共同作用下,神宗君臣开始考虑针对行政机构设置日常的文书稽查机制。在熙宁前期的政争逐渐平息以后,新晋的御史台官员不再对新法持异议,反而对这类问题多所措意。熙宁八年(1075年),御史蔡承禧便曾建请:“省府寺监铨院等处旧无句朱簿者,欲令置簿,仍选官每员分三两处提辖,季或一月取索检点。如于理可行而故为留滞,于文无害而烦为追逮,或迁引日月而不即了绝,或自当行遣而不与行下,以违制科罪。”神宗根据他的建议,“诏中书、枢密院取索诸处住滞事取旨”。不过,这时负责取索、点检官司文书的,还是中书枢密院,而非御史台。直到元丰初年开始推行六察制度,勾考文簿一类的日常行政稽查工作才开始成为御史台的一项常规任务。

御史“六察”之制,唐代已有之,但入宋后似已废止。元丰二年(1079年)年底,御史舒亶要求让御史台“得以检察、按治”在京官司,“一切若监司之于郡县”,神宗以此为契机,令御史台弹劾官司奉法违慢,并许其查验官司文簿。御史中丞李定进一步建议依照唐代故事,设置六察案“点检在京官司文字”,获得神宗批准。此后,御史台设立了吏、兵、户、刑、礼、工六个察案,并设置了“察案御史”之职,带领各案人吏对各自负责的在京官署开展文书核对、审查工作,纠举其行政过程中的“稽迟违慢”等失误。六察制度的实行,不仅深刻地改变了御史台的职责侧重与工作方式,也使其在监督行政机构的过程中获得了不小的信息优势。

元丰五年以后,神宗很少任命谏官和负责言事的御史,台、谏之间的区分也被更为明确地强调。谏官主要以谏诤君主、监督决策为职,御史台则在名义上保留了部分监督决策之职,实则更偏重于弹劾百官、监督行政。二者各自可言之事的范围因此受到了一定的限制,这给台谏官进言工作的开展设置了一定的障碍。元丰六年(1083年),御史黄降等人进言时提到:“按《唐六典》,侍御史纠举百僚,推鞫狱讼……今之言事官,大率如唐侍御史之职。”此处所谓的“言事官”,并非泛指台谏官,而是御史台中专门负责进言的御史。元丰三年(1080年)十一月,神宗规定“御史六员,令三员分头察案,三员专言事”。可以看到,这些言事御史(元丰七年后为殿中侍御史)的职责已被时人简单地化约为“纠举百僚”。元丰七年(1084年),右谏议大夫赵彦若因为弹劾执政章惇与王安礼,即被神宗认定为“侵越御史论事”而遭降黜。

以上变化不仅深刻地影响了神宗朝以降政令关报、文书报备与取索等信息渠道的发展,也在一定程度上影响到部分常规渠道的运转。那些凭借个人身份、经历获得信息的方式,此期变化较少,但是神宗朝政治环境的改变,带来了同一时期台谏官兼职情况的变化。熙宁时期,受到神宗与王安石重用的官员往往身兼数职,其中也包括谏官、御史之职。从信息获取的角度来看,这些身兼数职的台谏官在各个部门接触到行政文书的机会也相应增多。不少谏官与御史台长贰都曾兼任两制官,这些人由此可以更加及时地获知朝廷的决策内容。但是到了元丰三年,由于开始推行六察法,参与其中的御史台官在他处的“差遣悉罢”。元丰五年官制改革以后直到神宗去世,受到“正名举职”思想的影响,御史、谏官也基本不再在他司兼职。元丰三年以后台谏官兼职减少,通过早先的常规渠道获取政务信息更加困难,这也成为台谏官所特有的诸多正式信息渠道大为发展的重要背景。

2.朝廷政令关报制度的变化

自神宗朝起,台谏机构的正式信息渠道发生了两大变化:一是有了获取朝廷下行政令文书的专门途径,二是开始更多地以核验政务信息的方式参与到各类行政事务之中,由此获得了更多的接触政务信息的渠道。下面即围绕这两个问题展开。

关于政令关报问题,存在着多种观察视角。一方面,需要关报台谏机构的朝廷政令,从内容来划分,主要有两类:一是人事任命的“差除事件”,二是各类政务运作方式、制度条文的变更,当时称之为“改更事件”。另一方面,由不同机构在不同的时间节点上进行的关报,能发挥的作用也不尽相同:有些时候,朝廷将这两类政令关报台谏机构,是为了方便台谏官监督朝廷决策;有时朝廷关报“改更事件”,主要是为了让台谏官知悉现行法令制度,以便他们据此监督行政机构的执法情况。同时,在出令过程的哪一环节上进行关报,不仅关乎及时性,一定程度上也涉及台谏机构与其他机构的关系问题。可见,不同形式的政令关报在政务运作中发挥的作用各异,所具有的政治意义也不尽相同,可以从多个维度继续深入考察。以下拟将这些问题考虑在内,并以之观察政令关报制度的发展变化。

(1)元丰时期政令关报制度的发展

熙宁年间,朝廷在向台谏机构关报政令方面并未有何施为,很可能进奏院报状御史台的做法依然延续着。但是在此期间有两个变化是值得我们注意的:第一,从熙宁四年起,进奏院不再隶属枢密院,转而划归负责文书通进与政令封驳的通进银台司。第二,台谏官的兼职情况在神宗朝发生了显著变化,前已有述,不赘。这两种变化成为此后台谏官呼吁完善政令关报制度的重要背景。

元丰二年年底舒亶提出强化御史台监察的建议后,神宗便下诏“取编敕所海行、在京官司见行条贯,并一时指挥,并录送御史台”。这项制度有其重要性,却为前人研究所忽视。命令中所谓的“一时指挥”,是指当时在京官司正在行用的敕命。那么元丰二年以后新的“一时指挥“是否也需要关报御史台呢?从现有史料来看,答案很可能是肯定的。元丰七年,台官弹劾“编赦所受朝旨两项不依条录报”,编敕所辩称“一时所受事不为条贯”,御史中丞黄履则认为,“若以一时指挥为暂行事,诚有未安”,强调“一时指挥”同已编订的条贯地位相似,同样需要报送御史台,其立论基础便是元丰二年的神宗诏令。元丰八年(1085年),刘挚曾提及,当时“惟是敕命已至六曹,逐曹已作奉行,方始随事关报”,则直到此时六部执行某些朝廷命令后,还要将之关报御史台。因此,很可能在元丰二年诏下达之后到元丰五年改制以前,有关改更事件的新的“一时指挥”,也会由在京官司关报御史台。在这一制度下,关报御史台是在有关机构处理完毕之后,所报政令已是有司实际执行的制度,目的是便于御史台监督行政机构的执法情况。

此外,元丰三年七月,御史中丞李定奏请的“应有差除,并令封驳司限当日关报本台”获批。从此时起,向御史台关报朝廷差除事件的主体由进奏院变为封驳司。进奏院和封驳司此时虽然都隶属于通进银台司,但是朝廷政令文书在离开中枢机构后,会首先经由封驳司进行审查,程序上要早于进奏院抄录报状。不仅如此,封驳司关报的时限是收到文书的“当日”之内,这时政令文书还没有经封驳司审核通过,也就未完成出令流程,尚未开始执行,这更保障了御史台获知差除信息的及时性。

元丰三年七月的命令仅涉及御史台,并不包括谏官。到九月,同知谏院蔡卞奏请“应差除及改更事,并令封驳司关报谏院”,获得批准。既有研究在论及元丰三年的政令关报制度时,曾径引刘挚元祐元年(1086年)一封奏疏中的说法,认为元丰三年以后封驳司会将“差除及改更事件”一并关报御史台和谏院。然而刘挚所言包含有他希望获得改更事件之关报的意图在内,对于元丰三年之制的表述并不确切。蔡卞的奏请虽是比附御史台此前的请求,但在他的奏请获批之后,只有谏官能够一并获得“差除及改更事件”之关报。这主要缘于御史台与谏院此时的职责区分。此期御史进言的侧重点:一方面在于对官员的监督、弹劾,因此台官需要及时获知朝廷的差除信息,以求尽早针对朝廷的具体任免是否合适发表意见;另一方面则是配合六察制度监督有司行政,获得监督百司的制度依据,而非对朝廷决策提出异议,因此台官虽然需要知晓改更事件,但并不需要太早被告知。也正因此,才会由封驳司向御史台关报差除事件,而由在京官司关报改更事件。谏官则不同,此时既然以谏诤君主、监督朝政为主要职责,无论差除事件还是改更事件,都应当尽早得知。这种对二者职责区分的强调,有助于理顺二者间的关系,同时也是官制改革“正名”所追求的题中之义。而且,从政治体制的角度看,封驳司关报之制将台谏机构纳入国家政令下行过程之中。在差除与改更事件颁降的过程中,御史台和谏院的知悉分别成为正式的流程,彰显了二者不同于行政机构的特殊地位。这种地位同北宋前期相比,有着不小的差异。

随着元丰五年新官制的颁行,在剧烈的机构变动面前,关报制度也要作出相应的调整,以求理顺御史台、谏官同中枢机构的关系。从元丰五年五月起,封驳机构便如学者已经指出的那般,一度停止了对御史台和谏官的关报。“关”本是平行官司之间使用的文书类型,元丰改制以前,封驳司与御史台、谏院处于平行地位,可以相互“关报”。但是元丰改制以后,封驳司归入门下省,谏院也被废除,谏官回归中书、门下两省,对谏官的关报似乎不再必要;而门下省作为中枢机构,地位显然又高于御史台。元丰三年神宗曾令内外官司“于中书、尚书省、三司不以有无统摄,用申状”,此后御史台对三省也应当是均用申状,因此门下省自然如给事中舒亶所奏,不应当用“关”报御史台。

虽然封驳机构停止了关报,但谏官官署毕竟与决策、出令机构在地理位置上十分接近,可以利用这一便利条件获知部分政令信息。而在御史台方面,前人未曾注意的一点在于,虽然封驳机构停止了关报,但台官在元丰五年至八年期间并非不再得到任何政令的关报。前文已经提到,元丰七年,台官曾依据元丰二年诏令弹劾编敕所,这表明元丰二年的诏令当时仍在一定范围内对御史台有效。但是开封府审理此事后,却以编敕所之言为是。笔者认为,这很可能是因为元丰改制后编敕所只需要将“条贯”即现行法令录送御史台,一般情况下确实不需要再将其收到的“一时指挥”向御史台关报。元丰八年刘挚所谓“惟是敕命已至六曹,逐曹已作奉行,方始随事关报”,很可能在元丰七年此案发生之时已经如此:向御史台关报改更事件的主体是尚书六部,进行关报的时间点也是在六部处理完成以后,而六部在地位上毕竟是尚书省的下属“有司”,与御史台在地位上大体平行,因此二者之间可以使用平行文书“关”。可以看到,元丰五年以后政令关报制度的这种变化,部分原因正是由于台、谏之间的关系在新官制下已经理顺,政令关报制度此时主要考虑的,是从文书行用方面理顺御史台与中枢机构的关系,以凸显三省的崇高地位。

政令关报制度的这些变化,与神宗对强化行政监察的设定也有一定的关系。令在京官司将“一时指挥”录送御史台,已经显示出这一倾向。不过到元丰三年,神宗仍然会允许封驳司将差除及改更事件及时关报台谏机构。但是到元丰改制以后,趁给事中舒亶进奏询问之机,神宗取消了封驳机构对御史台和谏官的关报,这同言事御史(殿中侍御史)、谏官在元丰时期除授较少的做法类似,加大了抑制台谏官对决策的发言权的力度。元丰五年改制后,尚书都省成为决策与行政部门间的枢纽,行政机构需要执行的最新法令制度,一般均由尚书都省下达六部,再由六部发往相应官司。所以“逐曹已作奉行”之事,即是官司应当执行的法令制度,六部将之关报御史台,正是为配合六察工作的开展,而非让御史台对法令本身提出异议。

以上梳理了元丰时期政令关报制度的发展过程。元丰时期一方面存在与御史台六察工作相配套的关报制度,另一方面也出现了由封驳司关报御史台、谏院的制度。从制度自身的发展脉络来看,前者是对北宋前期进奏院报状御史台之制的继承与发展,后者则开启了在政令开始执行以前即向台谏机构关报的制度先河。不过,有关政令关报的许多制度虽然缘于台谏官获取进言信息的需求,但其最终形态也是服务于神宗的需要,其发展深深地嵌入二者地位与作用的变化过程之中。

(2)哲宗朝政令关报制度的两次转变

元丰八年三月神宗去世,哲宗冲龄即位,太皇太后高氏垂帘。高氏有意变更神宗之政,召来司马光、吕公著等新法的反对派入为执政,台谏机构也逐渐为反对派所掌握。在元丰八年十月与元祐元年闰二月,时为御史中丞的刘挚先后两次向哲宗与太皇太后高氏上疏,请求将差除及更改事件一并“委给事中限当日实封牒谏院、御史台”。元祐元年三月朝廷终于下令:“应差除并更改事件,令六曹限画黃录到,画时关报御史台并门下、中书后省谏官案。”在这一制度下,政令关报的主体是六部,时间点在六部收到朝廷政令之时,“差除并更改事件”均要分别向御史台、谏官关报。过去学者因元祐之制下政令关报的主体不再是封驳机构,便认为其不再具有元丰三年之制“先事裨补”的优点。这一看法未能充分阐明这一制度调整的意义。

从政务流程的角度来看,在元丰官制下,朝廷政令经门下省给事中封驳后,便要送到尚书都省,随后按事项分发六部。刘挚正是为了及时获得朝廷政令,以便在其开始执行之前进言,才提出由给事中关报的请求。不过,六部处理文书也需要一段时间,因此若在其收到朝廷命令时便“画时关报”,台谏官收到消息时政令未必已开始施行。对于御史台来讲,这一变化尤为明显。改更事件关报御史台的时间点,从元丰后期的六部处置完毕以后提前到了六部收到文书之时,这样御史收到改更事件关报的时间点实际上是提前了,从而能更及时地获知朝廷的最新动向,有利于其借助关报所得信息监督决策。从这层意义上讲,此时的政令关报制度虽未完全采用刘挚的提议,但确实朝着他所希望的方向做了调整。

另外,臣僚奏请改更的很多事项,朝廷并不会马上作出决定,而是将臣僚章疏先下发到六部或有关部门进行讨论,再由他们向朝廷提出处理意见。绍兴九年(1139年)出任御史中丞的廖刚,曾提及见到政令关报中“臣僚所陈利害,其间有切中时病,决可施行者尚多”。“朝廷大抵例送所属看详勘当而已”。他在另一封札子中也称:“臣伏睹刑部关报:臣僚上言,乞修立吃菜事魔条禁,务从轻典。奉圣旨,令刑部看详申尚书省。”可见在绍兴年间,朝廷令有司看详的文书也会被六部向台谏机构关报。这类政令文书虽已下达六部,但实际上仍处于决策形成阶段,台谏官可以借机进言,参与决策制定,达到“先事裨补”的效果。虽然神、哲时期史料中没有类似的实例保存下来,但元丰年间六部关报改更事件是在其“已作奉行”之后,这类尚未作出决定的事项很可能不会被报知御史台;只有在元祐之制下,这类事项才会被关报。而且绍圣以后,六部关报的制度未见再有变动,绍兴年间所循的应仍是元祐之制。

从机构关系角度来看,元祐元年之制依然以六部为关报主体,是对元丰新官制下省、部、台地位关系的再次确认。但此时六部关报的对象,不仅是御史台,也包括门下、中书后省的谏官案。这是因为此时谏官虽然归属两省,但并不参与决策、出令流程,仍然在一定程度上外在于决策机构。元祐元年,朝廷曾一度下令“隔截门下、中书两省,谏官别开门出入,不得与给事中、中书舍人相通”,虽然这一命令在台谏官的强烈抵制下被收回,但身为谏官的王觌也强调自身“虽在中书后省供职,即不可如中书其它属官时与执政相见”,并“乞今后中书舍人暂阙,亦不许差谏官兼权”。朝廷与台谏官虽然对谏官与中书、门下后省的关系有着不同见解,但都认为应保持谏官同宰执及决策流程相区隔的状态。由六部向两省谏官进行关报的制度设计,出发点也是谏官的这种地位。

政令关报制度的这些变化,从根本上来说,是由垂帘初期的政治斗争需要和“元祐路线”设计者的政治理念共同塑造的。一方面,高氏垂帘后归朝的反变法派需要利用台谏机构挑战中枢机构的“熙丰旧人”;另一方面,司马光等人为了实现敦厚风俗、罢废新法等目的,提出了“广开言路”的主张,崇尚多元意见成为“元祐路线”的重要原则。于是对朝廷决策的监督,重新成为台谏官的工作重心,不仅“监察街史兼言事”,御史全体获得了言事权,对六察事务的重视程度相对下降,谏官与决策机构的区隔也被强调,且谏官员数较元丰后期大为增加。因此,尽管谏官、御史的内外之别仍然存在,谏官也可以利用与后省的地近之便,以非正式方式获得某些信息,但从整体结构上看,元祐时期台谏机构制度定位的变化,主流趋势是向仁、英时期复归,更强调其“言路之官”的一面。

到了哲宗亲政并开始“绍述”之后,一方面六部关报之制似未改变,另一方面六察制度被视为神宗之政重新得到强调,御史台也更加重视对行政机构执法情况的监督。元丰五年以后,史料中出现的将改更事件关报御史台的主体都是六部,其他行政机构似乎不再需要将新的“一时指挥”关报御史台。但仅由六部进行关报难免会有遗漏,而且在元祐之制下,六部关报台谏机构的都是刚刚收到的政令,不利于后者掌握有司实际执行中的制度,一定程度上也不利于对行政部门的监督。于是到元符元年(1098年)八月,朝廷批准了臣僚“在京官司被受朝旨”一并关报御史台的奏请,谏官邹浩在次月的一份奏疏中对此有详细记载:

设官之方,虽台官主于纠劾,谏官主于献纳,大率皆是以言为职。然而谏官比之台官,除省曹依条合行关报事件外,其余并不预闻。虽或闻之外议,又缘取索诸处文字不得,无由考实,难以论列。臣窃见御史台昨因奏乞在京官司被受朝旨,并依元丰四年以前指挥关报本台,至元符元年八月五日(奏)[奉]圣旨,依所奏立法施行。伏望睿慈特赐详酌,令在京官司今后被受一司续降条贯及一时指挥,亦依关报御史台法,关报门下、中书后省谏官案,所贵事得周知。可以论列,上副陛下虚怀听纳之意。

此处御史台“乞在京官司被受朝旨,并依元丰四年以前指挥关报本台”的奏请,有些含糊其词。不过,邹浩根据当时的“关报御史台法”提出的建议,是希望“在京官司今后被受一司续降条贯及一时指挥”亦关报谏院。由此可知,御史台元符元年八月奏请中“在京官司被受”之“朝旨”,即邹浩所谓“一司续降条贯及一时指挥”,因此这一建议依据的当即元丰二年神宗为推行六察法而命“在京官司见行条贯,并一时指挥,并录送御史台”的诏令。哲宗对这一制度的恢复,也是继承了神宗诏令的精神,将这些朝廷政令作为御史台监察在京官司行政的法律依据。邹浩所关注的则主要是获取信息的数量。当时对谏官的关报,执行的仍是元祐之制,谏官只能获得六部“依条合行关报事件”,信息量有限。若令在京官司都进行关报,虽及时性可能稍差一些,然覆盖面广,能够获得更为丰富的政令信息。因此他才会提出上述请求,以拓展谏官的信息来源,“所贵事得周知,可以论列”。

不过,邹浩的请求似乎未被采纳。徽宗建中靖国元年(1101年)臣僚在上奏时仍称,当时谏官获知朝廷政令的正式途径只有“除改事件及差除许令六曹报谏官案”而已,则是到此时对谏官的政令关报仍维持着元祐之制。究其原因,应当还是在于邹浩的请求与绍述时期朝廷对谏官的职能定位不符。虽然邹浩强调谏官与御史“皆是以言为职”,当时也仍然保持着六部关报御史台、谏官的元祐之制,但元丰改制的“正名举职”精神其实更强调的是“台官主于纠劾,谏官主于献纳”的职责分野。在绍述神宗被奉为“国是”的绍圣、元符时期。朝廷更注重标举元丰改制的精神。所以,在京官司将改更事件关报御史台的做法,既然主要是为了令御史台监督行政执法情况,当然不应施行于谏官。

微宗朝以后政令关报制度的结构变化,由于史料匮乏,已难以详考。崇宁年间,时为中书舍人的慕容彦逢在描述中书后省的组织结构时曾提及“在京有司关报改更、差除等,即谏官案主之”,似乎当时在京官司均应向谏官关报朝廷政令,但具体情况由于缺乏史料支持,难以澄清。从一些台谏官的章疏中可以看到,至少六部将改更、差除事件关报御史台与谏官的制度,经历徽宗朝到南宋时仍然存在。如徽宗初年,右谏议大夫陈次升曾根据吏部的关报,批评朝廷任命门下侍郎李清臣之子为太常博士之事;高宗时御史中丞廖刚之奏,前已述及:隆兴元年(1163年),右正言周操上疏对图片门祗候沈衎的新任命提出异议,其信息来源也是吏部对此事的关报。

在论及政令关报的作用时,过去学者往往笼统地称其有助于台谏官了解政务信息,便于其发挥言事职能。这一观点大体而言是正确的:相较此前,可以充分利用政令文书的言官,在履行言责时气象确乎不同。但一如本文讨论所示,政令关报对台谏官的履职活动具有多层次的影响,且不同形态的政令关报并非总能起到同样的作用。

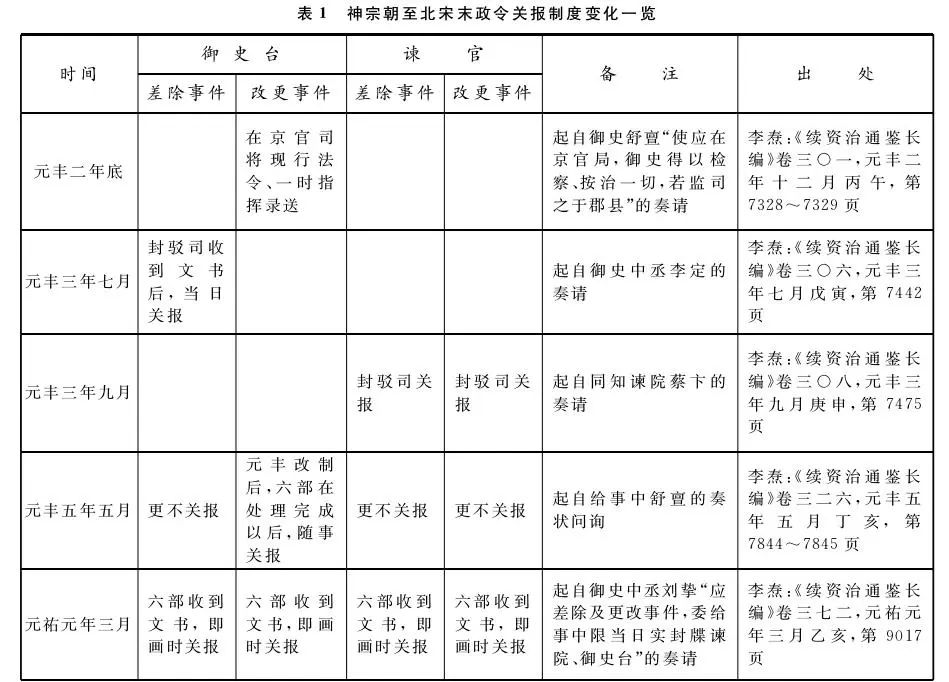

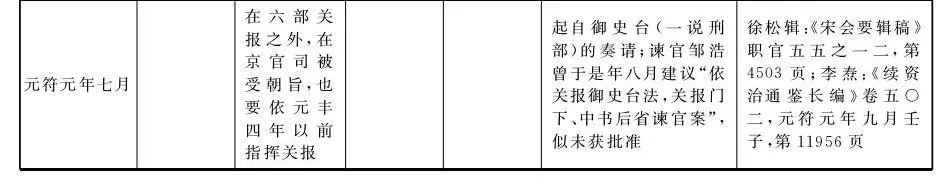

综合以上讨论,可以大体梳理出神宗朝至北宋末政令关报制度的变化情况,详情见表1。

从这一制度的变化过程可以看到,决策者与台谏官对政令关报制度关注的侧重点各有不同。台谏官的基本需求,是使自身获得更多、更丰富的信息。为了达到这一目的,无论台官还是谏官,都时常利用二者在“以言为职”方面的共同特点来互相比附,以图为自身官司在信息收集上谋求更大的便利。但是,将哪些政令在哪一环节关报台谏机构,决策者的回答往往是综合考虑其对台谏机构在职责、地位上的定位,希望将这一制度纳入对台谏进言的整体控制手段之中,使其有助于引导台谏言论的方向。台谏官为了实现自身目的,也常常要提出顺应统治者需求的方案。政令关报制度的具体形态,正是这两方面因素共同作用所造就的。

3.台谏官其他正式信息渠道的情况

元丰改制后,时人称行政机构是具体事务的“正而治之者”,中枢机构是政务的“统而治之”者,御史台则“以察为官,旁而治之者也”。称御史台为“旁而治之者”,一方面是相对于中枢机构与行政机构,其处于“旁”的地位;另一方面则反映出,相比过往,御史台此时更突出的特点在于“治”,即更直接地介入行政系统的运作并对其进行监督。与此相适应,御史台获取日常政务信息的专属正式渠道也日益增多:参与官员选任、礼典举办等活动的相关人员与部门,时常需要将一些重要信息向御史台报备;在六察制度推行以后,御史台也可以向六察案所当察的官司索取文书簿籍,查验其工作情况;熙宁以后,台参谢辞之仪所蕴含的验视官员之功用也受到了重视,最终成为部分官员选任过程中的一个流程;朝廷也曾建立起御史与郎官定期出巡采访的制度。徽宗朝以后,特别是到了南宋,针对谏官机构的文书报备与取索制度也逐渐设立。受限于史料,这些渠道的情况难以一一详考,但这类渠道在神宗朝至南宋的发展变化,还是反映出台谏制度演变的某些趋向。以下即对神宗朝以降台谏官各自获取日常政务信息的各项制度做一概述。

首先看文书报备问题。宋代的御史台机构在神宗朝以前,较少直接干预官吏选任等日常政务,即便是参与到举官文书的传递之中,所获信息也非常有限,这在仁宗时期便引起了一些官员的不满,已如前文所述。到了熙宁三年,侍御史知杂事谢景温奏请“受诏特举官者,发奏日具所举官姓名报台”,得到神宗同意。这一提议在当时可能有打击新法反对派的政治目的,不过它也使御史台能够在举官过程中对“所举非其人者”进行纠劾,从制度上强化了御史台对荐举活动的监督。此后,谢景温弹劾苏轼,便是在范镇荐轼之后即开始的。元丰年间修敕令格式时,“被旨特举官者,奏讫,具所举官报御史台”的制度也被编入《荐举令》,到南宋时仍在行用。元祐初年,由于当时特旨举官之人“报者绝少”,台官对相关信息“不尽闻之”,一些御史要求重申元丰令,使特旨举官者“限三日内关报本台”。针对元祐时期出现的“十科举士”等荐举形式,台官也“请并依元丰令关报御史台”,获得批准。

南宋时期,御史台更多地介入更部选任、注拟官员的日常政务之中,进一步拓展了监督百官的信息来源。绍兴元年(1131年),朝廷规定官员上交磨勘相关的材料以后,须“以姓名及到部月日关报御史台,置簿籍定”,以防吏部“人吏受赂及故违条限”。绍兴六年(1136年),朝廷又令吏部在“注拟知通守令”时,不仅要“申中书门下省审察”,还要“旬具注拟人脚色关御史台”。绍兴十三年(1143年),吏部又奏请对四川、广南的“京官使臣、选人逐色差遣”要“各置定差簿二面,一留本部,一纳御史台”,得到朝廷同意。御史台通过这些选任文书,一方面可以对官员的基本情况有所了解,另一方面也能够获悉吏部的工作状况有助于其同时对这两方面进行监督。

此外,由于御史台也要对礼仪活动进行监督,到南宋时期,这类事务的一些文书也会向御史台报备。例如绍兴三十一年(1161年),为了加强对君主车驾行幸时随行将士的管理与监督,有臣僚建议朝廷:

诏有司讲求其当,凡车驾行幸,从驾禁旅每以若干人为一列,相去各若干步,其乘马前导者悉豫上其数,命有司举绘为图,先一日以闻,别具副本报御史台。有不如令,及不在图中而辄冒至者,许有司即纠之。蔽而不言者,令御史台觉察论其罪。

获得批准。这一建议的思路同前述铨选事务有着类似之处,都是在有关部门制定政务实施的具体方案后申报朝廷的同时向御史台报备,这样主管部门、中枢机构和监察机构可以对事务展开三重监管。这在一定程度上可谓是元丰以来“正而治之”“统而治之”“旁而治之”理念的延续。通过这种形式,南宋御史台介入更多政务的运作之中。

通过文书报备强化監察机构作用的思路,到南宋中后期,也影响到谏院的工作。南宋谏院再次从中枢机构独立出来,但登闻鼓、登闻检二院仍隶属谏院,然而谏院所做的仍不过是接收并向上投递诉状,至于这些诉状“陈诉之曲直、施行之始末、理断之当否,曾不预闻”。庆元五年(1199年),经谏议大夫陈自强提议,朝廷下令,若对二院投进的诉状有所处置,即由尚书都省“札下谏院照会”,以便“随事稽考”。谏院对这些“进状事件”的“稽考”主要有两方面内容:一是对处理事件的官司“理断之不当,结绝之淹延”进行监督,二是关注“进状人所诉”是否虚妄。要开展这项工作,自然也需要处理相应事件的官司将处理结果报知谏院。于是到了开禧元年(1205年)。朝廷根据监登闻鼓院章烨的奏请,规定如谏院所进诉状交付有司处理,后者应“与限一月结绝,仍具结绝因依备申谏院”。

同一时期,台谏机构不仅加强了与中央某些部门的政务联系,也同路级监司建立了文书报备关系。庆元五年朝廷规定,监司长官在每年到所属州县巡视时,如有“曾兴除民间利病、刺举官吏贤否、应有已施行事件”,回到驻地后,“限在半月内逐一开其闻奏,并申尚书省、谏院、御史台”。不过,从现存南宋后期文集所反映的情况来看,监司官员申尚书省、谏院、御史台之事,并不限于其在巡视州县时所发现的情况。如真德秀曾因嘉定八年(1215年)明堂赦举荐监潭州南岳庙赵蕃,这一举荐的起因并非巡视州县,而且真德秀对赵蕃的了解也并非来自巡视所得信息,而是因为在平素交往中“深知其为人”,赵蕃又“家居适在所部”,故而对其人比较熟悉。但这一与巡视并不相干的举荐,仍然被真德秀“申尚书省、御史台、谏院照会”。因此这一时期,恐怕监司长官很多涉及地方民政、举荐官员等问题的奏疏,在进呈御前之外,都会同时申尚书省、御史台、谏院。

近来学者在讨论唐代上行公文中的“兼申”现象时,将上行公文按内容分为请示性与报告性两类,并指出,会在奏闻皇帝的同时兼申中央机构的主要是报告性公文。宋代的情况与此类似,按制度应当报备台谏机构的文书,大多是有司阐述现实情况或处理结果的报告。不过,从真德秀的例子中也可以看到,地方官“申尚书省、御史台、谏院照会”的文书中也会包含一些请示性内容。有学者曾指出,宋代臣僚将章疏奏闻君主后再用申状告知宰执机构,有助于“事务得到及时处理”。将这些奏疏内容向台谏机构照会,使之获知其事乃至就此进言,应当也有着类似功效。

以上梳理了神宗朝及之后行政机构向台谏官进行文书报备之制的发展情况。当然,台谏机构并非只能够坐等行政部门报送政务运作的信息。在元丰二年六察制度推行之初,神宗即规定御史台对于在京行政部门“许暂索文字看详”。取索文字之权的获得,使御史台能够主动对官司运作情况展开调查,提高了其行政监督的主动性,取得了相对于行政部门的某种优势地位。御史台自置六察案之初便颇有斩获,如发现三司官物文簿“不结绝百九十事”,“军器监文簿稽滞及失举催千三十一事”,等等。不过,可能是出于防止泄露朝廷机密以及抑制台官借机干预朝政等考虑,神宗一开始并不同意御史台取索中枢机构之文字。台官则强烈要求将中枢机构纳入六察体系之中,坚称“六察之法行于有司面而不行于中书、枢密院,是委大纲、治细目,纵豺狼、搏狐鼠也”。元丰改制后,神宗终于有所妥协,允许台官每半年“赴三省点检诸房文字稽滞”,但还是不忘强调,台官点检诸房文字时“毋得干预省事及见执政”。这样的规定也颇符合当时对御史台的定位。而谏官在神宗、哲宗朝由于被定位为以监督决策为主,故而“取索诸处文字不得”。但谏官为了获得更全面、准确的政务信息,还是积极争取得到更多的正式信息渠道。到了徽宗建中靖国元年,朝廷终于在臣僚的建议下,“诏今后谏官案许关牒台察取索文字”。但此时谏官要取索有司文字,需要首先报知御史台六察案,经由察案取索。这样的行政流程较为迂回,不仅可能会造成“有事干急速而遂成留滞”“有理合周密而遂成漏泄”以及谏官所言“未达天子先报台属”的问题,而且也于体统有碍。因此没过多久,到崇宁元年(1102年)朝廷便下令:“今后谏官应有合知事件,更不关牒台察,并许直于诸处取索,量行照会;其被受官司仍须画时供报,不得隐匿漏落。”

在文书行政以外,台参谢辞作为御史台官员验视官员健康状况的方式,自神宗朝开始也受到了重视。熙宁三年以前,台参谢辞之仪在朝堂的御史幕次进行,仪式性很强,验视官员老疾的实际功用却微乎其微。照宁三年正月,在监察御史里行王子韶的建议下,朝廷规定台参谢辞者“并须诣御史台”,而御史台“每日令御史一人接见,详加询察,遇有老病昏懦之人,即白丞、杂,再同审核。若委实不堪厘务者,并许弹奏”。王子韶罢御史以后,台参谢辞之制也很快于熙宁三年十一月复旧,“于朝堂先赴三院御史幕次,又赴中丞幕次”拜揖,若“遇放常朝,即于御史台”。此后在朝堂御史与中丞幕次进行台参谢辞之制一直延续着,只是具体应赴台参之官的范围有过几次变动,前人已有探讨。但即便是一再指定应赴台参谢辞的官员范围,还是有很多官员在获得任命时并不执行相关命令。为此,宋廷于嘉定四年(1211年)下令,官员进行了台参谢辞之仪后,御史台要发给其“关子”。“外官任满到阙”赴台参者,必须凭御史台“关子”到吏部述职;其他一些官员也要携带御史台“关子”赴任,以为“照应”。这一制度将台参谢辞变成相应官员选任时的一道必经的程序。刘克庄即记载,在嘉定之制下,应台参的官员“如有过犯未改正者”,御史台便不会发给“关子”。而“铨曹注拟,亦视台关为准”。因此,通过台参谢辞之制,此时御史台在官员选任过程中发挥着审核官员资质的重要作用,对日常铨选事务的参与进一步加深。

至于“出巡采访”问题,与北宋前期类似,朝廷临时派遭中央官员赴地方调查、巡视的做法一直存在。元丰七年,神宗曾下诏“修立分遣郎官御史察举之法”。在其去世以后,“诸路每三岁一次取旨,遣郎官或御史按察监司职事”之制在元丰八年四月“立为著令”。不过在这一制度下,被派出巡查监司工作的人选范围也包括郎官,即六部二十四司郎中、员外郎,而不限于御史。此后朝廷是否一直坚持执行这一制度,是很值得怀疑的。据史料记载,元符元年,臣镣进言“乞检详敕条,差官按察监司”,哲宗原本打算按元丰之制派遣官员到河北、淮南、陕西等路巡视,但宰执章惇、曾布等人却以“遣使恐妨边事”为由,劝哲宗不要派人往陕西察访。最终哲宗同意了他们的意见,只是“诏左司员外郎孙杞察访河北路,户部员外郎孙杰淮南路”,而未派人去陕西。从这一事件可以看出,在此之前,三年遣使的制度似乎并未得到认真执行,因此臣僚才会特别上言请求执行;而且遣使也并非察访所有路分,是否要向某路派遣郎官、御史受到政治形势的影响,具有一定的不确定性。因此,三年一遭郎官、御史的制度在执行过程中,实际上与之前的做法差别并不大。到南宋以后,在巨大的外部压力下,朝廷向地方遣使频仍,名目繁多,三年遣使很少再被提及。

以上对神宗朝以降台谏官正式信息渠道的变化进行了梳理。神宗朝是台谏制度发展转变的关键时期,出于舆论管控、强化行政监察效果与改革官制的需要,最高决策层对街史台和谏官机构的定位进行了调整。台谏机构特有的正式信息渠道也在这一时期逐渐发展起来,并与御史台、谏官机构各自地位与作用的调整相适应。随着新官制的推行,谏官回归两省,御史台监督百官执法的职能被强调,谏官与御史台之间在地位与职能上的分异在神宗朝后期得到强化。二者所获得的政令关报在内容、时间节点上的分殊与变化,正是二者差异的集中体现。同时,御史台相比此前更多地参与到对行政部门的日常监督活动之中。这些同时期的谏官并未拥有的信息渠道,也成为神宗朝谏官、御史职能分异强化的生动体现。

元祐时期,台、谏之间的职能分野再度模糊起来。但是在哲宗亲政后以至徽宗朝“绍述”神宗之政的大背景下,台、谏之间的分异仍然经常为朝廷所强调。而神宗朝设立的这些正式信息渠道,不仅是神宗皇帝的政治遗产之一,更能够帮助台官获得更丰富的信息,有利于其在政治斗争日趋激烈、言论空间受到挤压的环境下创造政绩,因此不但在北宋晚期不断反复的政治斗争中并未被取消,到了南宋时期反而为台谏机构更广泛地采用:不仅御史台以这种方式介入的事务范围更加扩大,谏院也开始以这种形式加强了对某些政务的监督。这一发展趋势与南宋以后台谏机构被逐渐整合有关,也同当时外部军事压力增大,地方事务受到重视等因素相结合,进一步促进了文书核查工作的发展与“台谏合一”的倾向。可见,御史台与谏官机构获取日常政务信息的正式渠道,就其发展过程而言,也同决策层对二者需求的变化相契合。

四 结语

本文集中探讨了北宋台谏官正式信息渠道之发展演变,特别关注于台谏官拥有的正式信息渠道之种类与各渠道内部结构的变化两方面问题。尽管在台谏制度的实际运转过程中,正式渠道并没有取代非正式渠道,但是正式信息渠道的制度设计,反映了正式制度中台谏机构地位与作用的微妙变化,体现了在这一问题上最高决策层与台谏官各自的理念及其互动。通过对台谏机构、官员的正式信息渠道在信息获取对象、方式等方面进行结构性调整,统治者可以将自身需求有效地传达给台谏官,促使其改变工作方式、工作重心。台谏官自身的利益诉求,也往往蕴含在设立新的正式信息渠道、调整信息渠道的运作方式以便迅速获得更多信息等提议之中。

神宗朝以前,以言论监督为主要职责的台谏官,以一种外在于决策—行政系统的监督者形象存在,没有太多的特别渠道来获取政务信息。但是在这种共性之下,台、谏之间也因受到此前发展路径的影响而存在一定的差别。到了神宗朝,台谏机构的制度定位发生了变化,一批台谏机构特有的正式信息渠道也逐渐发展起来。经历北宋后期政治上的摇摆,相关制度也在元丰之制的延长线上不断调整。到南宋时期,尽管有关台谏制度的材料非常零散,但还是可以看出,随着台谏机构的整合,加之朝廷对“国是”的强调、对地方政务的重视,台谏机构获取日常政务信息的正式渠道也在不断发展与完善。

台谏官正式信息渠道在北宋的发展历程,反映出这一时期台谏制度框架渐趋完备,决策层引导、管控台谏言论的制度手段也不断丰富。当真宗末年重新设立专职谏官、御史时,决策层主要通过对言论的数量与质量进行评判,是一种典型的反馈控制手段;从仁宗朝开始,事关台谏官选任的制度规定频出,通过人事方式对台谏言论进行事前控制的手段得到长足发展;神宗朝以降,随着政令关报、文书取索等台谏机构专属的正式信息渠道的建立,制度管控更加直接地介入台谏官的信息收集处理过程之中。

作者:杨光,华东师范大学历史学系讲师

来源:文章转载自“史学月刊”微信公众号