制度语法的发展进程与研究前沿:一个系统性文献综述

管熠璇 易洪涛

摘要:制度语法是一项能够系统地进行制度分析的重要工具,自 1995 年埃斯特罗姆首次提出“制度语法”至今,应用制度语法工具对不同规则、规范与策略进行分析的过程中,制度语法工具逐渐成为公共政策与公共行政领域一项重要的分析工具。本文应用系统性文献综述方法,分析了 1995—2023 年在国际期刊发表的 82 项制度语法研究,介绍了制度语法的基本内容,梳理了制度语法工具化的发展过程,总结了制度语法工具的应用情况。本文分析发现,在制度语法工具化的演进过程中,研究领域不断扩展,研究方法不断创新。同时,本文还总结了制度语法未来发展亟待解决的问题,包括辨析不同类型的制度陈述间的界限和区别、制度语法在大样本研究中的应用、对“实践中的制度”的分析,以及在不同语言环境中提升制度语法编码方式的适用性等。

关键词:制度语法;制度语法工具;制度分析;制度陈述;系统性文献综述

一、 引言

“制度”是影响个人行为与集体行动的重要因素,对“制度”的探索和学习长久以来都是公共管理与公共行政学科的重要组成部分。公共部门在处理公共事务的过程中,制度促成、规定或限制了公共产品和服务的提供方式以及不同主体政治行为的产生机制( Siddiki et al., 2022) 。“制度的结构和实质特征是什么?” “制度如何塑造决策和行为?” “正式制定的制度与实践中的制度是否保持一致?” “制度会在什么时间点发生怎样的变化?”等一系列问题,都因为制度处在治理过程的中心位置而被反复提出。面对这些问题,学者们运用多种方法从制度的目的、类型(Lowi, 1964; Edelman, 1985)和构成要素( Schneider and Ingram, 1997)等角度给出答案,同时也尝试从政策过程的角度出发,基于制度分析与发展框架展开研究(Basurto, 2005) 。

多样化的研究路径和研究方法为制度分析带来丰硕研究成果的同时,系统性方法的缺失,也为剖析和理解制度的构成带来阻碍,于是,以制度为基础解释行为发生的机制也就缺乏统一性(Eulau, 1969; Lowi, 1972; Wilson et al. , 2019)。针对关于制度研究当时存在的这些局限和待解决的问题,1995 年, Sue Crawford 和 Elinor Ostrom 提出“制度语法”(Institutional Grammar)的概念(Crawford and Ostrom, 1995)。制度语法根植于制度分析与发展框架(IAD),目的是在制度分析的过程中,捕捉不同类型制度设计的特点,分析制度对行为和结果的影响。

从 1995 年开始至今近 30 年的时间里,与制度语法相关的理论和方法都随着研究的深入不断发展,得到不同学科的广泛关注,制度语法渐渐地成为制度分析研究中一项重要的工具。但同时,制度语法还存在缺乏大样本研究、案例分析场域单一等问题。本文将运用系统文献分析方法,根据系统综述和荟萃分析优先报告条目(Preferred Reporting Items of Systematic Reviews and Meta-Analysis,PRISMA)对目前已在国际期刊中发表的“制度语法”相关文献分析研究,重点介绍制度语法的基本内容,对自 1995 年以来发表的关于制度语法的相关研究分析总结,尝试厘清制度语法的发展历程、应用情境和研究现状,并探讨制度语法今后可能的发展与改进方向。本文接下来将先对制度语法的基本内容简要概述(第二部分),接着将介绍本文主要的研究方法(第三部分),根据文献分析的结果,总结制度语法的发展与应用(第四部分),最后是全文总结及对制度语法未来研究的发展方向的展望(第五部分)。

二、 制度语法的基本内容

在制度理论中,关于“制度是什么?”这一问题,研究者们从三种不同的路径给出了答案,即制度是规则(institutions-as-rules)、制度是规范(institutions-as-norms)、制度是均衡(institutions-as-equilibria) (Crawford and Ostrom, 1995)。“制度是规则”强调个体的行为会基于这样一种“共识”,即如果出现了与规则不一致的行为,行动者将会受到惩罚。“制度是规范” 认为,个体会对什么是“适宜的行为” 或“不适宜的行为”具有一致的判断和看法。“制度是均衡”将制度视为“理性个体之间的互动产生的结果”。与“规范”和“规则”不同,“制度是均衡”强调的是在理性个体互动的过程中,他们将不断根据他人的行为调整自己的行为,直到他们的期望不再改善为止。无论是“可能受到的惩罚”,还是“一致的行为准则”,抑或是“根据他人的行为调整自己的行为”,制度在其中代表了一种限制或机会,用来指明在特定的时间、空间或某一程序过程中,个体或集体被允许、要求或禁止的行为策略、规范和规则(Crawford and Ostrom, 1995)。Crawford and Ostrom(1995)重点关注制度给个体行为带来的限制和机会,用制度陈述来包含关于制度的三种不同含义。“制度陈述”是“一种共同的语言”,作为约束或机会,它会从个人层面或群体层面规定( prescribes)、允许(permits)或建议(advises)行动者的行为。制度陈述的形式包括口头的、书面的或是个体之间默认的准则与约定(Crawford and Ostrom, 1995)。

制度分析关注不同的制度如何被发明和设计,以及它们如何影响个体的选择和最终产生的结果(Ostrom, 1986)。制度语法是一种描述和分析制度设计的方法(Ostrom, 2005),其作用在于为识别特定的“元素”或“成分”提供基础,核心在于将制度“解构”后再进行分析和理解。制度语法给出了制度陈述包含的 5 个句法成分:属性“A”(Attribute)、道义助词“D”(Deontic)、目标“I”(aIm)、情境“C”(Conditon)和否则“O”(Or else)。属性(A)是为了达到目标( I)的主体,或是主体的类型,即制度陈述的适用对象。属性可以是一个特定的职位,也可以是一系列相关的特征,它可以在个体层面定义,也可以在集体层面定义。道义助词(D)表明指定的行为是被允许(permitted)、强制(obliged),或是被禁止( forbidden)。一般情况下,在制度陈述中可以清楚地提取道义助词,即使没有明显的道义助词出现,还是能够从制度陈述中感受到其对特定行为的态度。目标( I)描述的是制度陈述中特定的行为或结果,一般由动词表示,并且可能包含进一步描述动作或结果的所有修饰语。情境(C)通过规定动作实施的时间、空间、程序和范围来指定目标在何时、何地以及为何要执行。否则(O) 定义了如果主体未按照制度陈述给出的描述实施动作时将会受到的惩罚。

用制度陈述来包含不同研究路径中的“制度”并不意味着制度语法放弃了不同类型制度间的区别。制度语法提出了基于不同句法成分将制度陈述进行分类的规则。一项制度陈述至少应该包含“属性(A)” “目标( I)”和“情境(C)”,即以“AIC”的方式组合而成,这种形式的制度陈述就是策略。而当制度陈述中包含道义助词时,即制度陈述的形式是“ADIC”时,此时的制度陈述就是规范。当加入“否则(O)”时,制度陈述就说明了“惩罚”是什么,此时的制度陈述就是规则。一项制度陈述有可能包含多个“情境(C)”或多个“否则(O)”,也有可能会出现一个“属性(A)”对应几个“目标(I)”,或是同一个“目标(I)”对应多个不同的“属性(A)”的情况,像这类拥有复杂嵌套结构的制度陈述也经常出现。

用一个具体的例子来说明制度陈述以及其中不同的语法结构:

你必须在红灯亮起的时候停下车,否则警察就会给你开具罚单。

在这条制度陈述中,属性(A)是“你”;道义助词(D)是“必须”;目标( I)是“停车”;情境(C)是“红灯亮起时”;否则(O)是“警察就会给你开具罚单”。我们可以看出,这一条制度陈述就是一个包含了“ADICO”全部 5 种成分的“规则”。

三、 研究方法

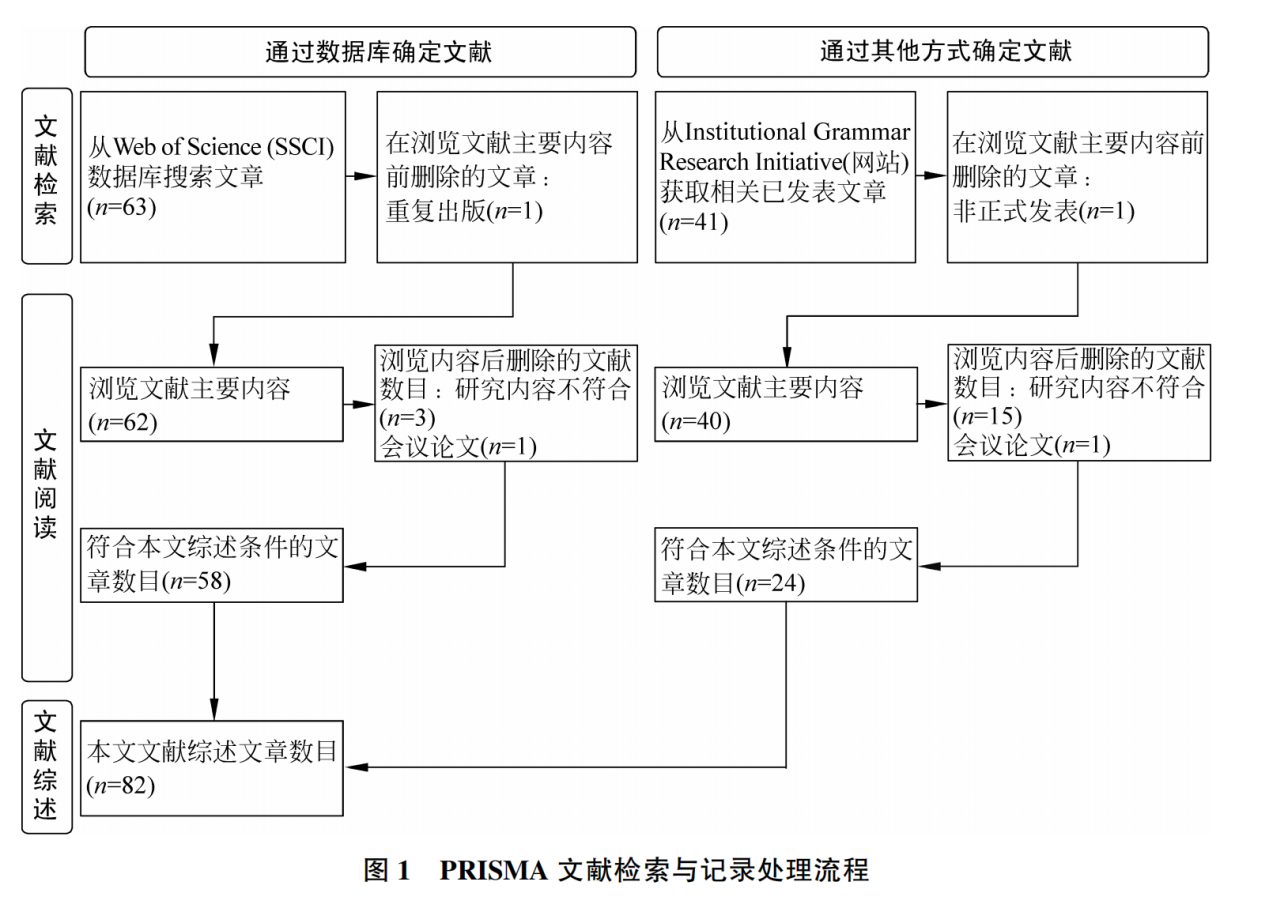

本文依据系统综述和荟萃分析优先报告条目 ( Preferred Reporting Items of Systematic Reviews and Meta-Analysis, PRISMA) 中列出的指导步骤( Moher et al. ,2009),进行文献检索,确定综述文献集。本文以 Web of Science (SSCI)数据库为主,将纳入分析的文献发表时间跨度定义为 1995 年 9 月 1 日—2023 年 5 月 31 日①,参照近年来围绕“制度语法”展开综述的相关文章确定检索词,检索词包括“grammar of institutions” “ institutional grammar ” 和 “ institutional grammar tool ” ( Siddiki et al. ,2022),并且设定文章语言为“英文”。在数据库检索的基础上,还将添加网页搜索的方式来确定本文所要综述的文章。图 1 展示了本文利用 PRISMA 搜索文章的流程。

① 本文写作过程中最后一次文献检索的时间。

如图 1 所示,以 Web of Science ( SSCI)数据库为主的确定过程共有两个步骤。第一步, 设定“grammar of institutions” “ institutional grammar”和“ institutional grammar tool”为主题检索词进行搜索后,共得到 63 篇文章。对标题简要浏览后共剔除重复文章 1 篇,得到 62 篇文章。第二步,阅读 62 篇文章的全部内容,剔除研究内容和主题与制度语法无关的文章 3 篇,会议论文 1 篇①,得到符合本文文献综述条件的文章58 篇。

①未正式发表的文章不纳入本文的文献集中进行分析。

其次,作为对数据库搜索的补充,为防止关键词选择、人为筛选等因素可能造成的文献遗漏情况,本文还添加了通过网页搜索的方式来确定文献集的路径。“制度语法研究计划网站” ( https: / / institutionalgrammar. org / about / igri-mission / ) 是来自世界各地对制度分析研究和实践感兴趣的学者们建立的网站。网站中“Resources-Published Research”板块按时间顺序罗列了与制度语法相关的文章,在这一条搜索路径中,同样也包含两个步骤。第一步,本文将通过数据库搜索后已经确定的 58 篇文章与此网站中列出的文章对比,剔除重复文章后得到 41 篇文章,并且在浏览了文章的基本信息后,进一步剔除 1 篇非正式发表文章②,得到 40 篇文章。第二步,对第一步中得到的 40 篇文章进行全文阅读,剔除研究内容和主题与制度语法无关的文章15 篇,会议论文 1 篇③,得到符合本文文献综述条件的文章 24 篇。除了以上的步骤之外,本文还浏览检查了关于以制度语法为主题的几篇文献综述中列出的所有参考文献,其中以制度语法为主要研究内容的文章已经全部包含在通过以上步骤检索得到的论文中。结合数据库搜索与网页搜索文章,最终将 82 篇文章纳入本文的分析中。

②无法通过该文章提供的 DOI 查找原文。

③剔除理由同②。

最后,对所有 82 篇文章进行详细阅读并根据文章出版信息、文章类型、实证研究类型、政策领域等内容编码。对“政策领域” 这一项内容编码时,参照 Jenkins-Smith et al. (2020)的分类方法进行探索性的编码,即当一篇研究不符合任何主题时,将在分类中加入一个新的类别。考虑到整个编码过程的一致性,共计进行了 3 轮次编码,最终将研究主题划分为 10 个类别:自然资源与环境、健康与安全、非营利组织、法律、食品、社区治理、社会民生、科技、教育、其他(理论与文献综述)。

四、 制度语法的发展与应用

(一) 制度语法发展进程中的关键节点

1. 从理论探索走向实证分析

“制度语法”为制度分析提供了一种通用且精准的语言,系统地区分三种不同类型的制度陈述是制度语法的一项重要价值 ( Basurto et al. , 2010; Schlüter and Theesfeld, 2010)。Basurto et al. (2010)首次尝试应用制度语法编码,说明如何将制度陈述作为分析单元进行分析,在厘清具有嵌套层次的法律条文的基础上,明确主体的责任。在 Basurto et al. (2010)之前,相关研究集中于对理论的探索。无论是面对“实践中的制度” ( institution-in-use),还是面对“ 形式上的制度” ( institution-inform)(Siddiki et al. , 2022),研究者们都将大量的注意力放在对“规则” (rules)这一类别制度的研究,而较少关注“规范” (norm)和“策略” (strategies),也并不曾关注过“规则”“规范”“策略”之间的区别。Basurto et al. (2010)针对这些问题为制度语法进行实证研究提供了一套操作指南。

图 2 展示了从 1995 年至今,在本文分析文献集范围内,每年以制度语法为主题的发文量趋势。可以看出在 2010 年 Basurto 提出制度语法实证研究的指南和步骤之后,被“工具化”了的制度语法得到了快速的发展。从这一年开始,关于制度语法研究的文献发表数量呈现了逐年上升的特点。

2. 增加句法成分,降低编码过程的不确定性,提升编码的准确度

“嵌套的制度陈述”“将制度转化为制度陈述过程中可能的信息缺失”“不同语境下语句的不同含义”……都会影响研究者对制度陈述中各个句法成分作出精准的判断和定义,形成不准确的制度陈述分类。Siddiki et al. (2011)在制度语法中引入了一个新的成分——“对象”(oBject),其目的就是降低模糊性,提高制度语法编码的信度。

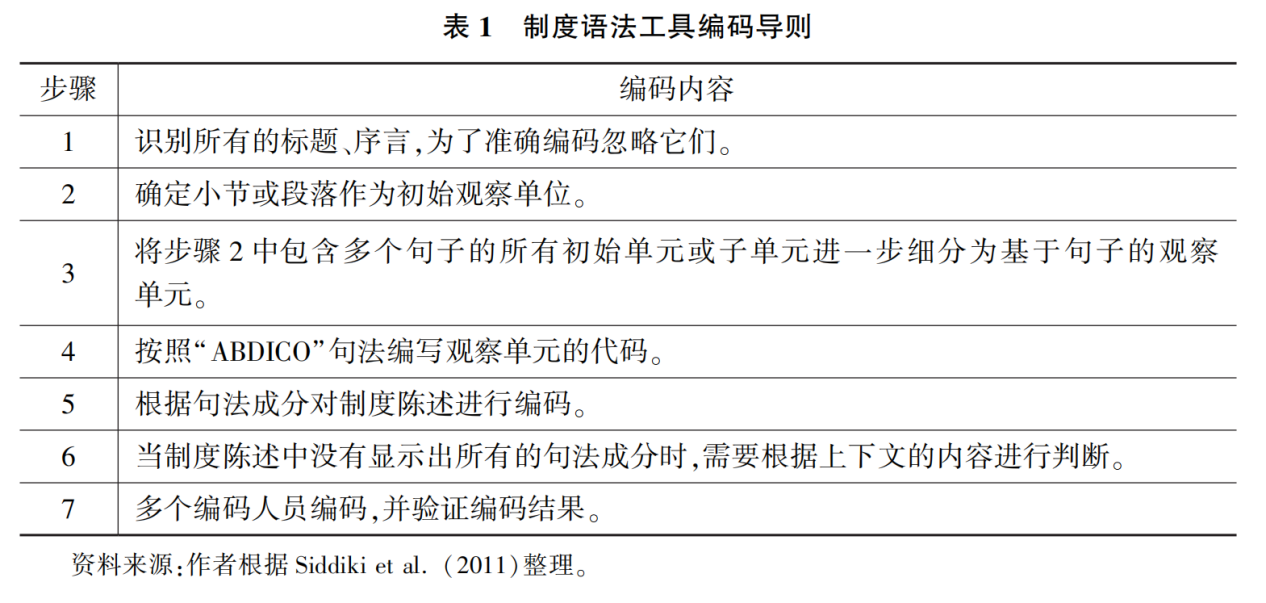

“对象”(oBject)定义为语句的无生命部分或有生命部分,用字母“B”来表示,是目标(aIm)中描述动作的接受者,并由属性(Attribute)执行。例如,“学生必须按时完成作业”中,“作业”就是需要学生(Attribute)按时完成(aIm)的对象(oBject)。对“对象”(oBject)的判定,需要编码者对制度陈述有更进一步的思考,辨认出动作的发出者与动作的接受者分别是谁,而不仅仅是直观地根据结构作出判断,需要从制度陈述整体的逻辑结构出发,判定每个成分。“对象” (oBject)加入后,规则、规范和策略的判定也相应地变为:规则(“ADICO”或“ABDICO”);规范(“ADIC”或“ABDIC”);策略(“AIC”或“ABIC”)。表 1 整理了 Siddiki et al. (2011)列出的编码导则。

3. 制度语法 2. 0: 细分制度陈述类型,剥离嵌套结构

添加句法成分“对象” (oBject)的目的是减少制度陈述中多个“主体”对判断句法成分准确性的影响,但仅仅通过添加一种句法成分还是无法使编码的准确性被完全校正。在制度陈述中,影响编码准确性的因素还有句法的不同嵌套方式,包括作为分析单元的制度陈述之间的嵌套与分析单元内部句法成分之间的嵌套(DeMattee, 2023)。为改进制度语法工具的局限性, Frantz 和 Siddiki 2021 年发表在 Public Administriation 上的文章“ Institutional Grammar 2. 0: A Specification for Encoding and Analyzing Institutional Design”提出了“制度语法 2. 0” ( IG 2. 0)。“制度语法 2. 0”(IG 2. 0)(Frantz and Siddiki, 2021)的创新点主要包含两个方面,第一个方面是添加了对制度陈述类型的初步划分。当制度陈述被确定后,先将它们划分为“规定型”制度陈述或是“构成型”的制度陈述。规定型的陈述表达了行动主体“做什么”或“不做什么”(Hodgson, 2015)。根据上下文的语境和条件,规定型的制度陈述对行为的可行性进行限定,在一定范围内为不同类型的行动者设定了禁止或允许的活动。规定型陈述的一个例子是:“学生必须在每天开始上课前将黑板擦干净。”构成型陈述说明了一个特定的实体或位置,或是概述了主体应该存在的条件或结果,它们声明了“什么是”,或者“应该是什么” (Weible and Carter, 2015)。例如:“获得一等奖学金的学生人数不能超过 10 人。”这样一条制度陈述就规定了获奖学生的规模大小,规定了部分结构是什么。构成型陈述通常在为规定型陈述“搭建舞台和场地”方面起到重要的作用。

“制度语法 2. 0”(IG2. 0)第二个方面的改进与创新是提出了对不同嵌套方式的制度陈述进行解构和编码的方法,更新了制度语法工具的应用规则。IG 2. 0 放弃了之前制度语法研究中将制度陈述定义为“单一句法结构”的前提,并将其构建为一种基于相同句法成分的具有不同层次结构的“堆叠”的内容。Bushouse et al. (2023)应用 IG2. 0 建议的编码规则,比较了嵌入在美国慈善组织非自愿解散的规定型文本中,不同类型的规则在不同管辖区的表现,总结了在规则服从、组织间合作、制度变迁等方面对第三部门进行研究时,IG 的重要作用。

4. 制度语法的三个发展方向

关于制度语法工具化的演进过程,主要有三个发展方向。

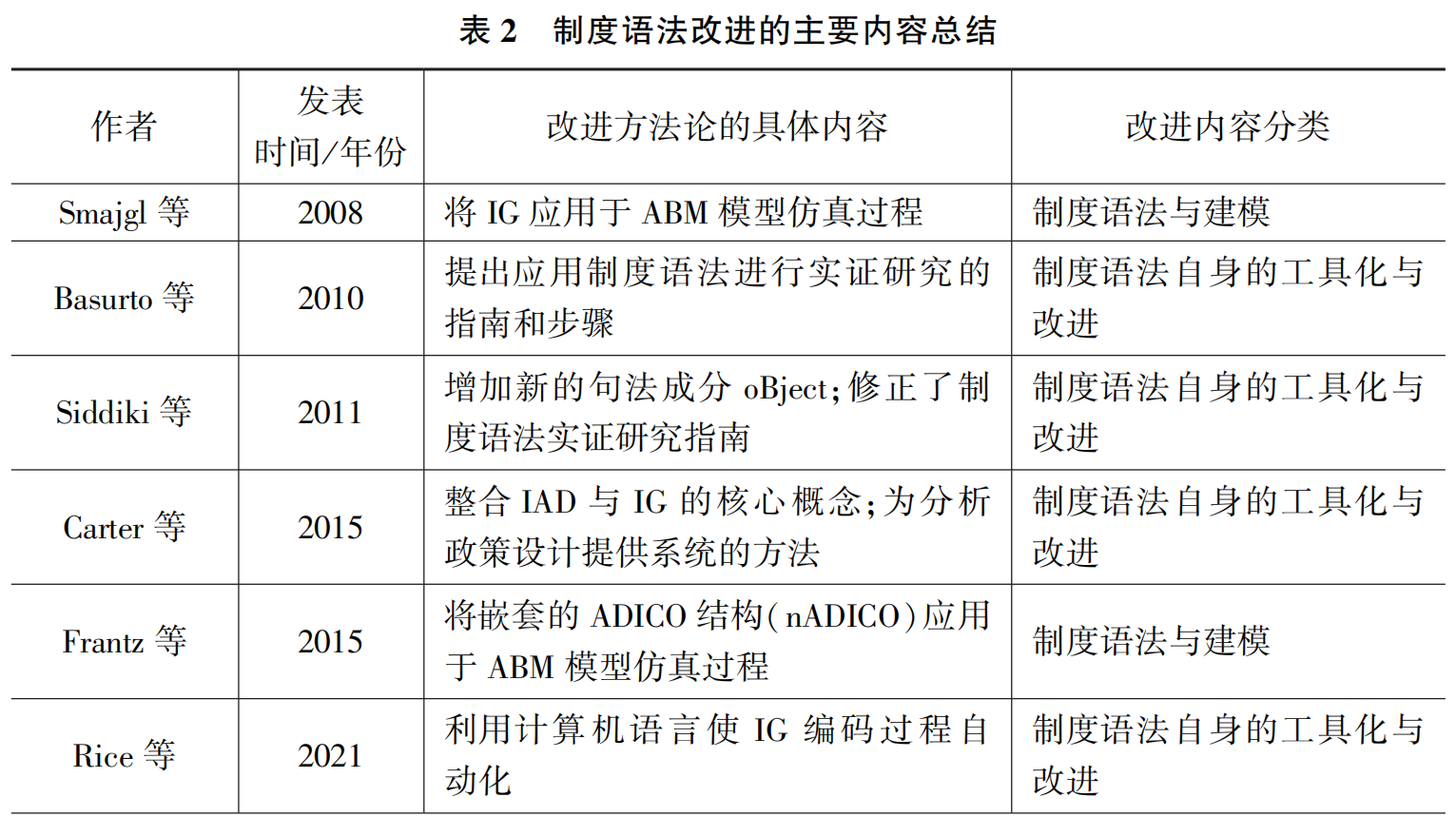

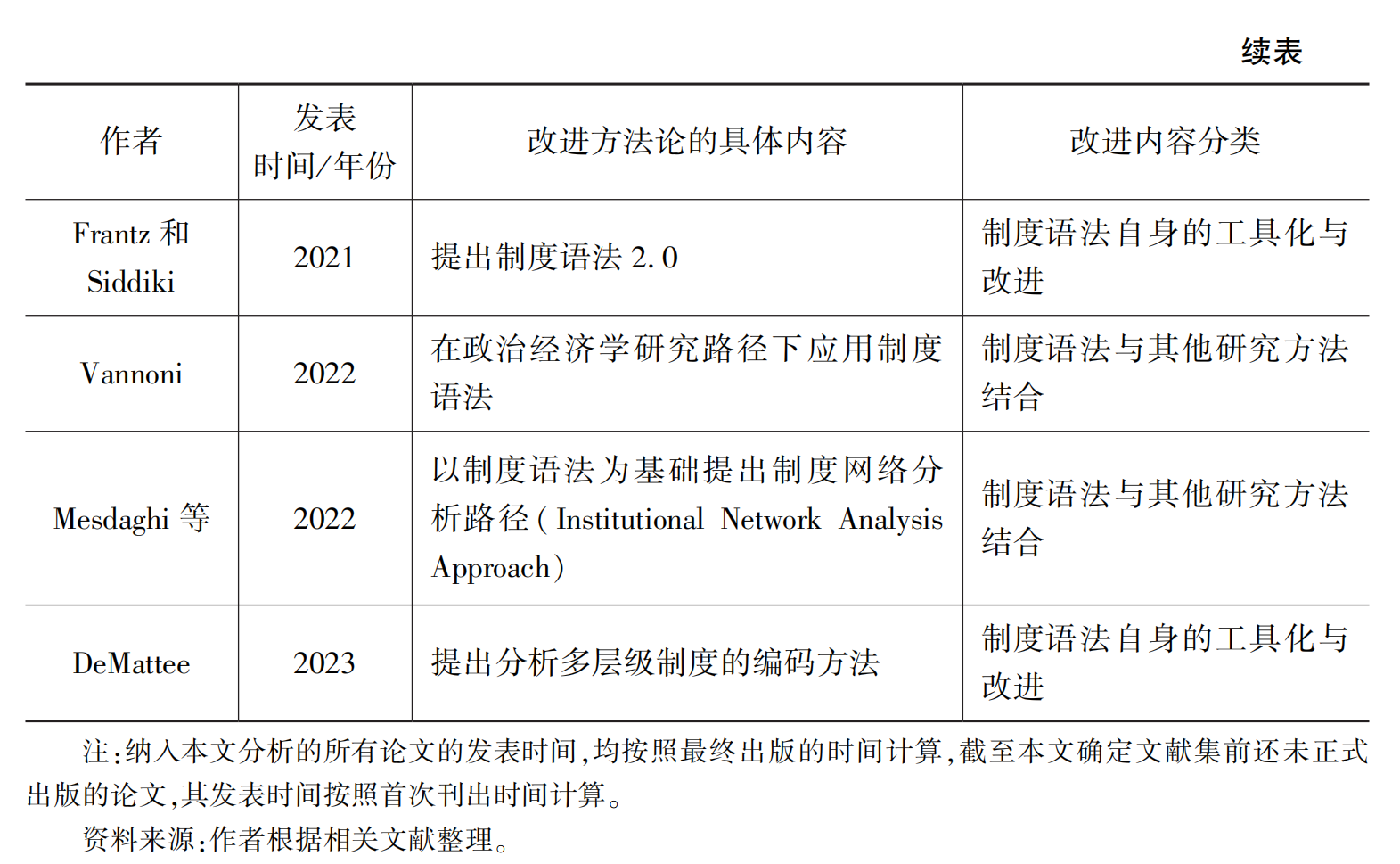

第一,制度语法自身的工具化。在制度语法自身工具化演进的过程中,使编码和分类更统一和更准确是改进的重要目标。除了提出应用制度语法进行实证研究的指南和步骤(Basurto et al. , 2010)、增加新的句法成分以帮助确保编码的准确性(Siddiki et al. , 2011)、分类和分离嵌套结构( Frantz and Siddiki, 2021)之外,Carter et al. (2016)将 IAD 与制度语法的核心概念整合,并提出了一套具体、系统的研究步骤,用来分析政策设计。人工编码导致的误差,在面对大量文本时更容易出现。为了解决这一问题,Rice et al. (2021)尝试利用计算机语言使整个 IG 过程自动化,提高编码的准确性。

第二,制度语法在计算机仿真模拟研究中的演进和变化。Smajgl et al. (2008)首次尝试将制度语法应用于智能体建模(Agent-Based Modelling,ABM),制度语法为ABM 提供了一种解析规则元素的方法,Frantz et al. (2015) 则是将嵌套的句法结构(nADICO)应用于模拟过程。

第三,制度语法与其他研究方法相结合的工具化过程。制度语法为其他方法提供了支持,在扩展了应用范围的基础上发展了新的研究路径。Mesdaghi et al.(2022) 结合网络分析,提出了制度网络分析径,Vannoni(2022) 则是结合政治经济学拓展了制度语法的分析视角。表 2 列出了在制度语法工具化的演进过程中,关于改进制度语法方法论相关文章的作者、发表时间与改进制度语法方法论的具体内容,以及改进内容的不同类别。

(二) 制度语法工具的应用

1. 制度语法研究的基本特征分布

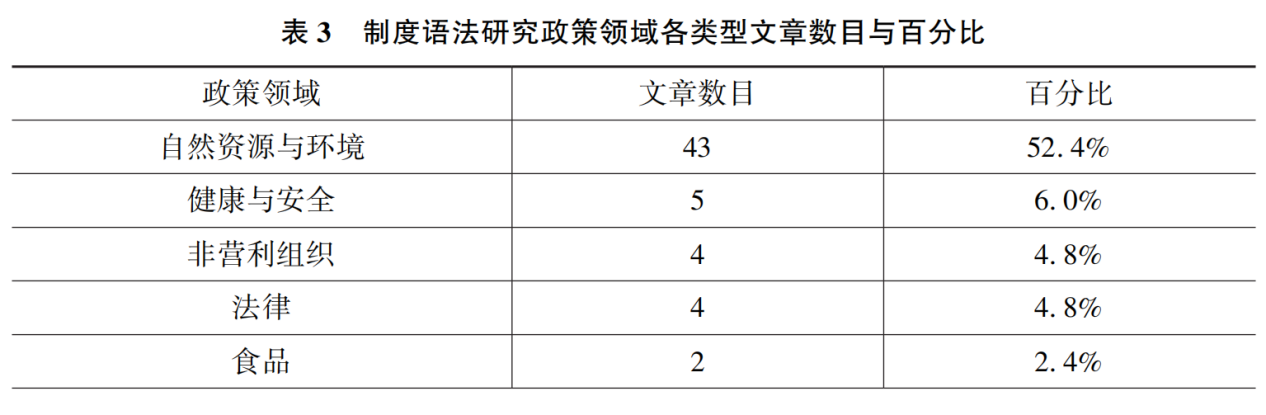

本文分析了在国际期刊上发表的以制度语法为主题的 82 篇文章,参照 Jenkins Smith et al. (2020)对政策领域的分类,通过编码,最终将所有文章的主题划分为自然资源与环境、健康与安全、非营利组织、法律、食品、社区治理、社会民生、科技、教育、其他(理论与文献综述)共 10 个类别,表 3 中展示了每一类别中包含的文章数目以及百分比。以自然资源与环境为主题的文章最多,共有 43 篇,占总数的 52%,紧接着是健康与安全(5 篇)、非营利组织(4 篇)、法律(4 篇),除去理论与文献综述,制度语法在其他政策领域内的应用都只有 1 至 2 篇文章出现。82 篇文章中,实证研究共 62 篇,其中案例研究 51 篇,大样本研究 11 篇。在这些实证研究中,案例和数据的来源地以欧洲、北美为主,其中有 26 篇研究的案例都来自美国,占实证研究总数(n =62)的 41. 9%,来自欧洲的案例和数据共有 14 篇,占实证研究总数(n = 62)的 22. 6%。

制度是解决“公共池塘资源”中集体行动问题的重要途径之一(Ostrom, 2000)。自然资源与环境是制度语法应用的主要领域,研究者们应用制度语法在其他政策领域的尝试同样证明了制度语法的可行性与应用价值。制度语法建立在“语言”和“句法”的基础之上,从文章的研究数据与案例来源看,不同的语言系统和语言环境,会对形成制度陈述和解构制度陈述有不同的要求,进而影响整个分析过程。本文分析的 82 篇文章中,来自北美和欧洲的数据和案例共有 42 篇,仅有 2 篇文章分析了来自中国的案例。从 Basurto et al. (2010)发表制度语法的应用导则后,研究者们已经能够熟练地将制度语法工具应用在实证研究中,案例研究成为制度语法应用的主要研究方法。而大量政策文本在数据处理方面的挑战和难点使得制度语法大样本研究的数量远少于案例研究。

2. 制度语法在不同理论背景中的应用

(1)制度分析与发展框架(IAD)和制度语法。制度分析与发展框架(Institutional Analysis and Development, IAD)具有“解决问题”的导向性,它关注的是在一个决策发生的行动情境(action situation)中,交互模式的产生以及对结果的评价,其目的是帮助研究者去探索和解释人们怎样运用制度安排解决 “ 共同的问题” ( shared problem),同时理解制度设计的逻辑(Ostrom, 1987)。制度语法与 IAD 的逻辑有很多相似之处,为解构制度陈述并在策略设计中系统剖析制度陈述提供了精细化的定义(McGinnis, 2011b)。

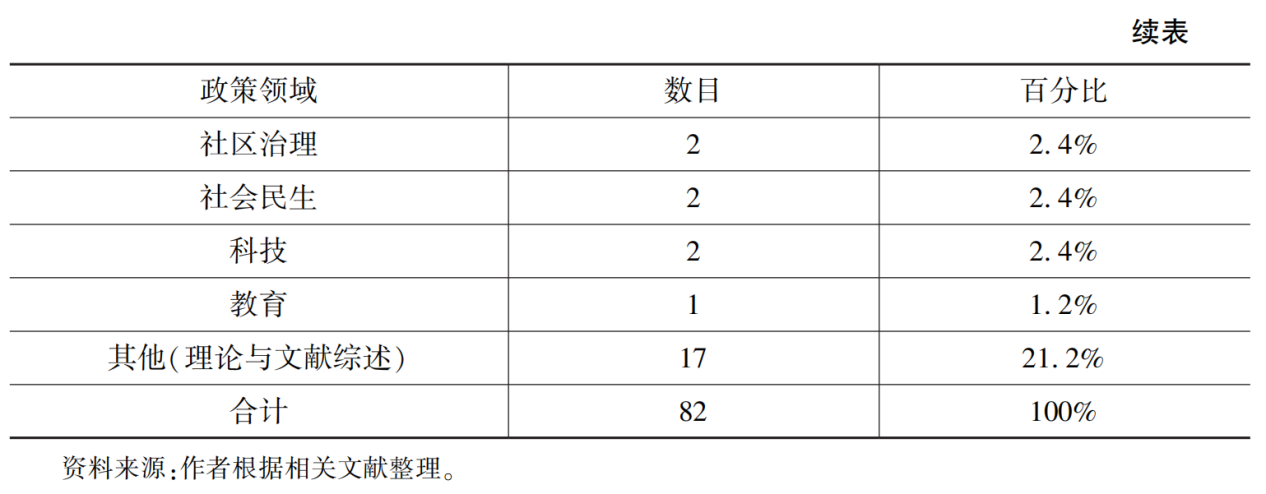

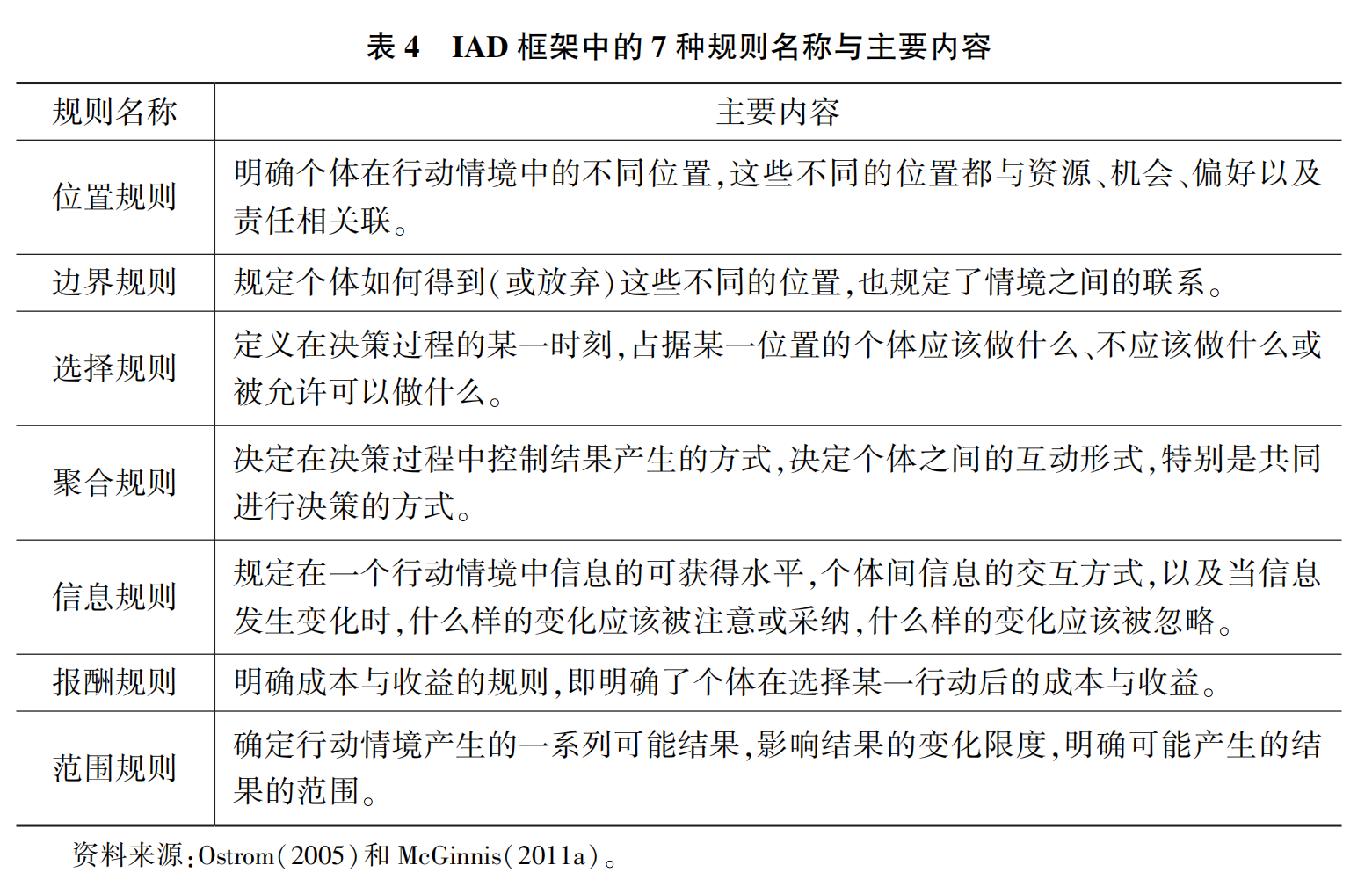

制度分析与发展框架(IAD)提出,制度通过行动情境对个体的行为产生影响,个体在行动情境中产生互动。结合行动情境的 7 个构成要素,Ostrom(2005)将直接影响行动情境各个组成部分的规则( rules) 分类,得到 7 类规则:位置规则( position rules) 、边界规则( boundary rules) 、选择规则( choice rules) 、聚合规则(aggregation rules) 、信息规则 ( information rules) 、报 酬 规 则 ( payoff rules) 和 范 围 规 则 ( scope rules) 。7 种不同类型规则的具体内容(Ostrom, 2005; McGinnis, 2011a) ,如表 4所示。

通过规则中的“目标”(aIm)这一成分对规则分类。每一种类型的规则对应着行动情境中的一个部分,而在目标这一成分中,Ostrom(2005)认为会有一些通用的动词对应不同类型的规则,可以将规则的类型与目标中的动词以及行动情境中的组成部分一一对应起来,判定规则到底属于哪一种类型。如表 5 所示,对规则的分类从“位置规则”开始至“范围规则”结束。值得注意的是,在应用过程中,将规则分类的标准并不是统一的,用词也并非与表中列出的动词完全一致。在实际分析的过程中,需要通过分析确定每类规则最终影响着行动情景中的哪一部分(Ostrom, 2005)。

“解构制度陈述,分析制度设计和不同的规则配置,找出制度间的差异性,并分析差异性产生的原因,最终对结果进行评价”是在 IAD 框架下应用制度语法进行制度分析的主要研究路径。分析不同的规则配置对行动情境和产出的影响,研究者们要回答的问题即是“确定不同行动情境的规则配置是怎样的?” (Havukainen et al. ,2022a)、“哪种规则配置对执行的效果影响更大?”(Dunlop et al. , 2022)、“政策执行的效果如何?”(Havukainen et al. , 2022b)等。通过比较不同类型的规则配置,寻找形成不同类型规则配置的原因,更进一步地解释这些原因产生的过程。最终,研究者们期望能够找到效率更高的规则组合方式,以提升执行的效率(Havukainen et al. ,2022a, b)。

(2) 社会-生态系统框架( SESF) 和制度语法。“社会-生态系统框架” ( Social-Ecological Systems Framework,SESF) 提供了一系列可能对“系统” 产生影响的变量(Ostrom, 2007, 2009),SESF 框架很少被视为推进集体行动理论的理论框架,而更多地被视为诊断社会生态系统可持续性的工具(Ostrom, 2009)。社会-生态系统框架(SESF)由不同层次的相关概念和变量构成,用于理解不同的合作方式。在面对集体行动问题时,社会-生态系统框架( SESF)将注意力集中在影响行动情境的社会因素和生态因素(Partelow, 2018)上。

有弹性和稳健的自然资源管理制度有能力适应或抵御内生性和外源性的冲击。虽然弹性和稳健性是容易定义的,但对他们的实证评估和测量是具有挑战性的。在用社会—生态系统框架( SESF) 进行分析的研究中,制度语法工具可以实现定义变量、测量以及数据的转换等功能(Novo and Garrido, 2014; Lien et al. , 2018; Epstein et al. , 2020)。

(3) 叙事政策框架(NPF)和制度语法。叙事是语言学领域的一个重要概念,叙事政策框架(Narrative Policy Framework, NPF)分别从形式和内容两个维度定义“叙事”,并且总结了微观、中观与宏观三个分析层面(Shanahan et al. , 2018)。叙事内容主要包含四种政策叙事元素,分别是(1)设定( setting)、(2)角色( characters)、(3)情节(plot)、(4)故事的道德( Shanahan et al. , 2018)。叙事内容则包括政策信仰和叙事策略两个维度,它们为群体提供了内核的价值观,决定了叙事的要素和策略选择(Shanahan et al. , 2013)。

将叙事政策框架和制度语法进行共同分析的意义是不仅能发现政策行动者的叙事,还能解释这些叙事在制度陈述方面的意义。由于二者都关注“语言和表达”,制度语法与叙事政策框架之间的对话是可能的(Dunlop et al. , 2021),它们之间的对话是通过将叙事政策框架各个类别的内容与制度语法定义的不同类型规则联系在一起实现的。制度语法为叙事政策框架提供了更加精准的视角,像是叙事政策框架目录中的角色、情节以及故事伦理在制度陈述中的呈现方式,制度语法提供了一种新的语言去讨论和探索“叙事”。在这一过程中,制度语法自身的概念辨析也获得了进步。研究叙事政策框架的学者从“微观”“系统”“规则导向”的制度语法方法中获得了启发(Dunlop et al. , 2021),叙事框架中的行动者可以从他们具体经历的事情中获得经验:他们创造并且交换信息,执行关键操作,实施惩罚措施,在作决定的时候展开讨论。不同的情节可以和不同的规则类型结合在一起分析,在这一过程中展现了叙事的步骤,引导行动者向着故事中的目的地前进,例如,位置规则定义了个体在行动情境中的位置,通过叙事政策框架结合在不同情节中对角色的分析,可以发现更多关于叙述者在制度语法中位置规则上呈现出特定身份的色彩( Weible and Sabatier, 2018; Shanahan et al. , 2018)。同时,制度语法也可以从故事的经验中获得启发(Dunlop et al. , 2021)。

3. 制度语法与其他研究方法结合的应用与发展

(1) 制度语法工具为研究者建立问题视角。解构制度是制度语法工具最重要的作用,以不同的句法成分为基础,研究者们可以进行更加多样化的分析。对制度陈述句法成分的描述统计,往往是一个发现问题的过程,这一过程可以为研究者们提供新的视角,帮助他们从数据中找到更多有意义的研究问题。例如,研究者们可以依据描述统计呈现出的结果,直观地比较不同制度之间不同类型制度陈述构成的区别。在此基础之上,再结合其他的研究方法,进一步挖掘制度背后深层次的作用机制。Dunlop et al. ( 2022) 利用制度语法工具分析后的数据,结合主成分分析方法(PCA)找出了多个不同制度配置中影响最大的那一个。

(2) 制度语法工具为收集数据建立基础。制度语法工具可以为研究者提供数据收集的基础。以编码后的句法成分或规则类型为基础,设计访谈问题(Siddiki et al. ,2012)与问卷题项(Havukainen et al. , 2022a),包括规则遵从的评分规则(Roditis et al. ,2015)、政策执行效果的评分标准(Havukainen et al. , 2022a, b)等。

多个行动者在系统中的交互方式是由这一系统中的制度决定的。在这样的视角下,制度就规定了行动者之间联系的规则和交往方式(Mesdaghi et al. , 2022)。当研究者只关注制度陈述中的某种或某几种句法成分时,可以解决某一类型数据“收集难”的问题。行动主体之间的网络通过行动者之间的联系被构建,数据收集的难度大。社会网络方法研究的重点在于行动者和行动者之间的关系,而制度陈述中,“属性”就可以代表一种行动主体,制度陈述则能够捕捉到各个“属性”——行动者之间的关系。从制度陈述中提取不同的句法成分,将嵌套的制度陈述“展开”后,研究者就能够厘清其中涉及的各主体之间的关系,并且描绘行动者之间的网络(Olivier,2019; Herzog et al. , 2022; Mesdaghi et al. , 2022; Olivier and Schlager, 2022)。

将制度语法解构后的句法成分作为解释变量,是展开大样本定量研究的前提。近年来,研究者们还尝试构建模型分析不同句法成分对政策过程的影响(Prior, 2018;Chen et al. , 2022)。Vannoni(2022)利用大样本数据直接讨论了制度的成本与收益。制度语法的大样本研究取得的进展离不开机器学习方法的发展。大量文本的获取和清理以及制度陈述语句的解构都可以借助机器学习的方法完成。机器学习方法使得研究数据从获取到分析的整个过程更加严谨和完善(Heikkila et al. , 2021; Rice et al. , 2021)。

(3) 制度模型构建与计算社会科学。制度是社会系统中一种无形的,难以琢磨的存在,所以想要直接对制度进行建模和研究是不容易的,将制度以怎样的形式放在模型中和放在模型中的什么位置是难以决定的。制度语法可以为解决这些问题提供帮助。以建模为目的,用制度语法工具收集制度数据、为制度编码,以及将它们集成到基于代理的模型( agent-based modelling) 的不同部分( Frantz et al. , 2015;Ghorbani, 2022)。通过制度语法工具收集数据来支持基于代理的模型( agent-based modelling),研究者们试图去理解政策是如何使得个体作出选择,从而进一步聚合实现集体的行为选择(Smajgl et al. , 2008)。在制度建模的过程中,关于制度的数据由于其“琢磨不定”“难以量化”“类型多样化”“受环境影响大”等特性给制度建模方法的应用带来了很大的阻碍。与其他类型的建模方法类似,制度建模有不同的阶段(Nikolic and Ghorbani, 2011)。除了实施阶段,制度语法也可以在其他 4 个阶段中应用,为建模提供帮助:在系统分析阶段,利用制度语法工具来收集数据;在模型概念化阶段,利用制度语法工具来解构数据;在详细设计阶段,利用制度语法工具来重新定义模型;在评估阶段,利用制度语法工具来分析制度在不同层面的作用方式与结果(Ghorbani, 2022)。

4. 制度语法应用总结

(1) 在不同理论指导下的拓展和应用基于“规则”展开,仍未能完全脱离制度分析与发展框架。制度分析与发展框架应用制度语法时关注的重点是各种类型的“规则”,分析制度设计和不同的规则配置,分析差异产生的原因。在与叙事政策框架对话中,仅通过“规则” ( rules) 说明两者对话的可行性,并未关注其他两类制度陈述。“制度语法与政策叙事框架的对话”,更像是“制度分析与发展框架与叙事政策框架的对话”。

不论是实践中的制度还是形式上的制度,因为存在“有形的惩罚”,规则较规范和策略更容易被识别(Schlüter and Theesfeld, 2010)。但规范与策略之间的区别,很难直观地观察,被遗漏的可能性大。个人的道德感或社会的规范都可能是规范与策略之间的区别,但很难说明到底是哪一种因素影响了个人的行为。三种类型的制度陈述之间的区别在理论上的发展,相较于制度语法方法论的不断改进是明显滞后的,遗留在理论层面的问题无法解决,这就将制度语法工具的应用局限在“规则”之中。

(2) 方法应用局限于对其他研究方法的“补充说明”。制度语法工具向制度分析提供“以制度陈述为基础”的分类方法,其价值是显而易见的。“解构” “分类” “编码”“描述”……这些都是制度分析过程中非常重要的、基础的步骤。但在制度语法与其他研究方法结合应用的过程中,多数情况下也局限于“提供这些基础性的帮助”,解决其他研究方法应用过程中遇到的困难。即使是在关注环境因素的社会——生态系统框架中的应用,制度语法解决的也是其实证评估和测量方面的问题。就制度语法方法自身而言,编码方式在不断地改进和优化,但缺乏更加宏观的、解释性的结论去改进自身的理论和方法论基础。

五、 研究结论与未来发展方向展望

制度语法为制度分析提供了一套系统的理论方法。本文通过分析 1995 年以来在国际期刊中以制度语法为主题的 82 篇英文文章,回顾了制度语法的发展与演进过程,分析了制度语法相关研究的特点。研究者们对制度语法的“工具化”较其“理论性发展”有更多的关注。多次制度语法编码方式的修改与演进使得制度语法的应用范围在不断地扩大,自身“工具化”的发展更加科学严谨。这些已经发表的研究证明了制度语法的价值。

(1) 对不同类型制度的研究证明了不同制度实质上具有可以系统分析的相似结构。将不同形式的制度转化为制度陈述,无论是实践中的制度还是形式上的制度,或是不同研究主题、不同政策领域中的制度,以转化后的制度陈述为观察单位,经过“ADICO”句法的分解与归类后进行分析,确实实现了研究者的研究目标。

(2) 将制度陈述作为观察对象,以一种系统性的方式对其结构拆解,能够了解到微观结构以什么样的方式搭建在一起成为在治理中影响个体行为的制度。整个拆解的过程,能够有助于观察制度的构建过程与结构设计。

(3) 拆解后的制度能够有助于研究者寻找真实影响个体行为的部分,找到那些除了经济和效率因素之外,例如有形的惩罚、无形的个体道德感知或是社会规范对个体行为的影响。

除了以上价值和成果,关于制度语法的研究,仍留有较大的发展空间,本文将分别从制度语法理论基础的发展和制度语法工具的应用两个方面总结其未来可能的发展方向。

(一) 制度语法理论基础发展展望

1. 辨别规则、规范与策略之间的区别,更好地了解制度设计与个体行为之间的关系

制度语法以制度陈述中包含的不同结构形式的句法成分为依据,将制度分为规则、规范与策略三种类型。不论是在制度分析与发展框架指导下的研究,或是在政策叙事框架下展开的新尝试,研究者们更多集中于对规则的研究。“否则”(Or else)选项的存在,能够非常清晰地识别出规则这一类别的制度陈述,但规范与策略之间却没有这样清晰的“有形界限”。“道义助词”(Deontic)并不是时刻以“有形”的状态存在的。在分类过程中,需要根据不同的情感、环境和目标来识别规范与策略之间的区别。同时,在关于“实践中的制度”的研究中,没有文本文件参考的情况下,“否则”选项也有可能以一种“无形”的方式存在于现实中,违背个人道德和社会规范后的“隐形惩罚”,例如“被孤立”这种最终会落脚于个人感受的惩罚。即使是对“形式上的制度”的研究,也会存在不被记录但却是真实发生的惩罚。未来关于制度语法的研究应该注意区别规则、规范与策略,识别那些即使“无形”但依然存在的句法成分。用制度陈述来描绘更加真实的实践过程,才能更好地理解制度设计与个体行为之间的关系。

2. 解决微观层次的编码产生众多类别,聚合时信息缺失的问题

从制度陈述出发,制度语法提供给制度分析的是一种微观的分析视角。研究者们面对被解构后的大量的制度陈述,往往根据自己聚焦的研究领域和理论聚合信息,甚至是不同的研究集体都会使用不同的聚合方法(Carter et al. , 2015; Siddiki et al. , 2022)。在这样的过程中,信息必定会缺失。通过微观剖析后得到的信息最终却在聚合中被忽略,研究者无法确定那些被遗漏的信息是否是研究的重点。例如,制度分析与发展框架(IAD)则是在应用制度语法识别了规则类制度陈述后,还需要进一步对这些制度陈述进行聚合分类,衍生出不同类型的规则,研究其对个体的影响方式。在从制度陈述向不同类别“规则”聚合的过程中,不同的研究问题和关注点会产生不同的聚合类别。如何选择适当的聚合方式、减少信息缺失是未来制度语法研究需要思考和解决的问题。

(二) 制度语法工具应用发展展望

1. 关注“实践中的制度”(institution-in-use)的应用与研究

分析“实践中的制度”,是一种能够更加精确地捕捉制度对个体行为影响的方式。Crawford and Ostrom(1995)认为制度陈述会以一种行动者容易理解的方式(口头的、书面的或心照不宣的形式)存在于现实中。“书面的形式”是研究者更容易获得的制度的形式,而通过“口头的”“心照不宣”的形式去获得制度陈述无疑是十分困难的,应用“口头的制度”进行分析,需要解决信息缺失与转换的问题。例如,在访谈中人们并不会以制度陈述的形式说话,往往会省略一些道义助词,但事实是接受采访的人不表述或是某项句法成分没有出现并不代表这一项制度陈述中就不存在某项句法成分。Watkins and Westphal(2016)的研究提供了一些可供参考的指南,但仍需要更多的关于“实践中的制度”的研究,因为毋庸置疑的是这些“实践中的制度”与个体行为之间的关系更加直接和真实。

2. 使用多样化的研究方法

大样本研究的欠缺是制度语法相关研究需要解决的问题。案例研究是制度语法研究中最主要的研究方法,并且其中单案例研究的数目是多案例研究数目的两倍以上①。以制度语法为核心,利用“ADICO 句法”解构制度,并将得到的“句法成分”作为解释变量,在宏观层面上得出结论。这样直接将制度语法中的句法成分作为解释变量展开的研究,在本文分析的文献集中,仅有 1 篇(Chen et al. , 2022)。制度设计最终想要了解的是,制度设计如何影响个体的行为。仿真建模和仿真实验的应用(Bustamante et al. , 2020),也是制度语法拓展多样化研究方法的一种选择。

① 在本文分析的 82 篇文章中,单案例研究共有 37 篇,多案例研究共有 14 篇。

3. 拓展制度语法对中国案例的研究

首先,本文选取分析的文章都来自国际期刊,同时还限定了写作语言为英语,在这样的条件下,82 篇英文文章中,有 2 篇文章分析了来自中国的案例,研究了中国科技政策发展(Ran and Liu, 2024)与长江流域跨区域协作治理(Yu and Zhao, 2022)。其次,在“中国知网”数据库中以“制度语法”为主题进行检索,得到 1 篇综述类研究(林迪芬, 2021)以及 5 篇实证研究,研究的主体聚焦于自然资源与环境(王洛忠和都梦蝶, 2020; 郑泽宇和陈德敏, 2021)、法律(方印和李杰, 2023)、教育政策(伍海泉等,2023)等,5 篇实证研究均应用政策文本分析“形式上的制度”,研究方法均为案例研究。可见,制度语法工具在中国情境中的应用,在政策领域上初步显现了多样化的特征,但研究数目较少、研究方法单一。

制度语法的核心在于“制度语言”,即制度是通过一种语言被“表达”的,其分析的基础也是“语句”。制度语法由美国学者首次提出,目前的改进和方法完善,都围绕“英文”展开。从“ADICO”到“ADBICO”,再到“IG2. 0”,不断努力改进的目标都是制度语法工具在对制度编码时,即“解构”制度时,保持统一性和科学性,提高编码的信度,严谨的编码方式仍然是在不同情境中应用制度语法时需要注意的问题,也是提升编码在不同语境中适用性的基础。制度语法在中国情境的应用虽然还未获得高度的关注,但学者们已就编码方法中语言的本土化作出了努力。王洛忠和都梦蝶(2020)依据中文的语言语法和习惯首次尝试改进编码规则,伍海泉等(2023)也结合教育政策调整了编码规则。这些编码方式的本土化尝试,都为以后应用制度语法分析中国情境中的问题打下了良好的基础。

从案例和数据来源看,国内学者应用制度语法的研究也从“自然资源与环境”这一类别的相关政策和规制入手。具有中国特色的政治体制产生了不同于西方的丰富的制度设计。从各类政府工作规划、政府工作报告、党内法规出发,研究者可以获得更多以政策法规文本为基础的制度设计。对于“实践中的制度”,例如具有中国特色的政策执行中的央地关系、地方政府间的竞争与合作模式等,都能为制度语法研究带来多元化的实践案例,推进制度语法理论和应用的发展。

为方便编辑,文中参考文献及注释省略。

来源:管熠璇 易洪涛.制度语法的发展进程与研究前沿:一个系统性文献综述.[J]. 公共管理评论,6(3):网络首发