官僚受聘关系与腐败:来自五个国家的数据调查

Harris, A. S., Meyer‐Sahling, et al.

摘要:为什么在有些官僚为政治利益而腐败的同时,另一些则为了私人利益而腐败?我们的研究发现了这些结果的出现并不是偶然,而是有内在逻辑的:根据政治关系或者私人关系被雇佣的官僚有着不同的身份特征和激励,故而导致了腐败目的不同。对非洲和亚洲五个国家6400名官僚的调查结果佐证了我们的观点。正如理论预测,对那些政治庇护者还在掌权的官僚(政治利益为腐败目的)以及那些不需要腐败收益来养家糊口的官僚(私人利益为腐败目的)来说,影响最为显著。同时我们也发现,在被调查的国家当中,在官僚的雇佣过程中,私人关系比政治关系更为重要。我们的发现强调了研究不同官僚腐败的重要性,同时也对研究官僚主义中人际关系的文献进行了补充。

一、介绍

很多研究都强调了制度对腐败的塑造作用——滥用公职谋取私利(Rose-Ackerman & Palifka,2016)。而其中的官僚体系是实证研究的核心(Gans-Morse et al.,2018),因为研究官僚及其组织意味着研究腐败交易中主要的个人和集体参与者(Meyer-Sahling et al.,2018)。然而,对官僚机构腐败的研究在某种程度上忽视了政府中的各式各样的官员腐败。正因如此,我们研究了一个至今被忽视的问题:为什么在某些官僚为政治利益而腐败的同时,另一些则为了私人利益而腐败,而还有一些官僚却根本不参与腐败?

我们根据受益者而不是参与者来区分腐败类型,可以更加紧密地将腐败类型和其动机相联系。为此,我们认为,因政治(私人)关系被雇佣到官僚体制中,将直接影响到其身份特征和激励,进而导致为政治(私人)利益而腐败。这一论点根据韦伯的层级官僚制理论(Weber,1978)和侍从主义(e.g., Oliveros, 2021; Stokes, 2007)而推断出。韦伯(1978)曾认为,根据能力被雇佣并得到合理薪水的官僚将会对公众有极高的认同感,即拒绝腐败。相比之下,通过关系被雇佣或薪水微薄的官僚会更认同个人利益,增加了腐败的可能性。

不同的人际关系将会导致不同的官僚身份认同和激励,故而导致了不同的腐败类型。得到政治家或政党支持的官员会更加认同于这些赞助者,并将满足赞助者的需求作为自己的激励,直至赞助者失去权力。相比之下,那些得到体制内亲戚朋友支持的官员会更加认同于这个裙带关系网,轻视公众和规定,其腐败可能性会大大增加。根据韦伯(1978)的观点,我们这一推断仅适用于那些能够获得可维持生计的薪水的官员。在缺乏经济保障的情况下,官员的腐败更多的是因为维持个人利益而非人际关系。与非洲和亚洲五个国家中的6400名官员有关的调查数据为我们的论点提供了证据。

二、假设

我们将从韦伯开始,论述两者之间的关系。韦伯(1978)首次明确地将关系雇佣与腐败联系在一起。他认为,公共服务不仅仅是一份工作,而是一种神圣的“职业”。经过择优录用并提供合适的薪水,官员们会产生一种以公共服务为核心的责任感和团队精神,因此他们会“更加遵守行为规范”,并将公共利益置于私人利益之上(Rauch&Evans,2000;Weber,1978)。

很多研究都从实证角度评估了择优录用的效果,通常将其与基于政治关系的雇佣相比对。这些研究表明,在发展中国家,公务员招聘的政治化相对较为普遍,政治化招聘和择优录用分别被认为与更严重和更轻微的腐败有关(Bersch等,2017;Charron等,2017;Dahlström,Lapuente和Teorell,2012;Meyer-Sahling等,2016;Neshkova&Kostadinova,2012;Oliveros&Schuster,2018;Rauch&Evans,2000)。

然而,现有研究并未解释政府中的不同官僚腐败现象。为此,我们从一个简单的观点出发:现有的对“政治化雇佣-腐败”的研究忽略了一个问题,即,因裙带关系而非政治关系被雇佣的官员在发展中国家是普遍存在的。

不过,基于政治和裙带关系的雇佣不一定是互相排斥的。基于政治关系的雇佣可以涉及裙带关系,就像裙带关系可以与政治家有关。某种程度上,在关于侍从主义的研究中,人们通常将政治庇护者和被庇护者的关系概念化为私人联系(Stokes,2007)。

政治激励和身份特征都可能成为官僚腐败的动机。通过政治关系雇佣的官员更有动机将公共资源转移给政治家,因为政治首脑会保护他们免受惩罚。同时,这些政治庇护者也会强迫官员继续参与政治腐败,因为其职位的存在和延续都要归功于这些人(Gingerich,2014;Neshkova和Kostadinova,2012;Oliveros,2016)。依靠政治关系被雇佣的官员也会对政治庇护者更有认同感 (e.g., Lawson & Greene, 2014)。因此,比起成为人民公仆,他们更有可能成为腐败分子。

故,从动机和身份认同两个角度出发,我们可以假设:

Hypothesis 1:因政治关系被雇佣的官员更有可能参与政治腐败活动。

但是,我们并不认为政治关系雇佣会增加为谋私利的腐败。为了个人利益的腐败对政治庇护者不仅无利,反而有弊。因为这样会增加政治家的丑闻,并导致其周围的公共资源相应减少。所以因政治关系而受雇的官员不会有动机或认同为私利而腐败。

与此同时,基于裙带关系的雇佣可能会倾向于将官员引向私人腐败,而不是政治腐败。通过裙带关系关系雇佣的官员更可能强烈地认同自己、家人、朋友的目标和规范。在许多发展中国家,“人格的本质是建立在与家庭[和]亲属关系的基础上的”(Orjuela,2014;Smith,2001,第349页)。基于私人关系,即现存的社交网络的雇佣,会选择与他们社交网络的目标和规范更相关的官员。

通过裙带关系而获得的工作会增加个人对关系网的情感认同。一系列对“无道德家族主义”和裙带关系的研究已经展示了这些关系网的强大力量 (Banfield, 1958; Platteau,2000; Tabellini, 2008)。同时,这些官员也更有依此行动的动机。在机构内部工作的朋友和家人行使权力,通过一种恩惠行为(提供公共部门工作)来提供个人利益。这些亲朋好友还可以利用他们手中的权力来保护被任命者在腐败时的获益,或者在社会排斥的威胁下,迫使他们参与腐败以保住自己的工作(Olivier De Sardan,1999)。

故,我们同样也可以假设:

Hypothesis 2:因裙带关系被雇佣的官员更有可能参与个人腐败活动。

我们的假设具有两个很直观的条件。首先,我们只期望政治关系与政治腐败有关,而政治关系只会与仍然在职的政府官员之间存在联系。即使在政治规范化的国家,官员的任期通常也会超过政治家的在任期(例如,Schuster,2016)。在政治庇护者下台的情况下,我们会认为这些官员不太可能认同除他们的政治庇护者之外的政治家,也不会面临类似的激励去进行政治腐败(参见Oliveros,2021)。因此,我们提出以下假设:

Hypothesis 3:因政治关系受聘与为政治利益而腐败之间的关系受到政治庇护者是否在职的调节。

相反,韦伯(1978)认为,只有在基于素质招聘并支付足够薪水时,公务员才会认同公共服务。在没有足够薪水维持经济安全的情况下,官员可能需要从事腐败来维持自己和家人的生计。在过往的研究中,这是将低公共部门工资与高腐败联系起来的核心机制(参见Meyer-Sahlin等人,2016)。我们在此基础上提出了假设4,即薪水不足会成为因出于需求而从事个人腐败的激励,这些激励会替代对公共服务的认同。因此,我们期望基于个人关系的招聘与个人腐败之间的关系在薪水足够的官员中最为普遍。由此,我们提出了假设2的一个重要调节因素:

Hypothesis 4:因裙带关系受聘与为私人利益而腐败之间的关系受到岗位是否提供足够薪水的调节。

三、实证

1、方法

为了验证假设,我们收集了6400名官员的数据。先前的研究都聚集在同一个国家内,官僚的行为会存在不统一性,这会影响到推断的有效性。因此,从不同国家得到的数据会避开这一缺点。

为了解决关于个体数据的外部有效性问题,我们的调查样本包括了亚非两个地区,其中包括加纳、马拉维、乌干达、孟加拉国和尼泊尔五个国家中央政府的官员。我们的数据来源于拥有不同背景的发展中国家:不同的地区、收入、政体,以及中高等腐败感知。我们将在总结的部分回顾这种策略的局限性。在每个国家,我们调查了相似的人口群体:中央政府的官员,包括各级层次(从行政助理到管理)的行政角色(不包括教师、医生、警察或军人等)。

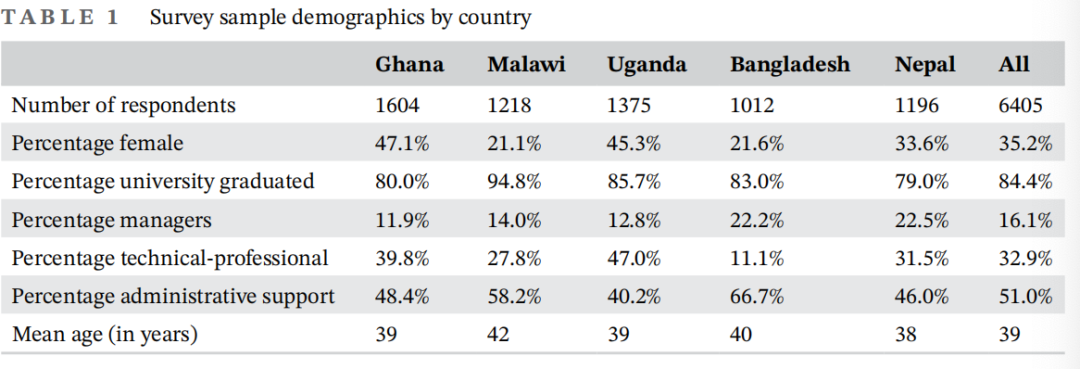

尽管如此,发展中国家人员管理系统的不成熟阻碍了样本的采集(参见Dumas&Lafuente,2016)。在所调查的大多数国家中,政府没有完整的职员名单。因此,我们不得不依赖非正式的定额抽样,以确保在每个国家中对中央政府机构、层次、合同类型、工作职能、年龄和教育水平范围内的官员进行抽样。随后,当地的调查员对官员进行了面对面的访谈,每个国家的受访者人数在1048人(孟加拉国)至1601人(加纳)之间,时间跨度为2017年2月至12月。这样的抽样方法在各国得到了丰富的官员样本,如表1所示。

(表1:按国家分类的调查样本统计)

我们的关键测量指标包括官员是否通过私人或政治关系受聘,是否因个人或政治而腐败以及所涉及的范围条件(H3和H4)。

在研究中,我们控制了一系列相关变量:性别,年龄,合同类型(临时与永久),在等级制度中的等级(助理/技术/管理),以及受访者的职位是否提供特殊的腐败机会(受访者是否在工作中处理资金并与市民接触),以及国家固定效应。我们使用最大似然估计法对清单实验进行建模,以下是来自Blair和Imai(2012)的“名单回归”(list regression)。

2、结论

(1)描述性统计数据

如图1所示,更多的官员认为,相较于政治关系,裙带关系对于他们获得第一个公共职务更为重要。平均而言,私人关系对近一半的官员(49%)都有一定重要性(得分至少为1,满分为0-6),而政治关系对官员的重要性较低,只有四分之一。这突显了研究发展中国家官僚体制中私人关系的重要性。

(图1)

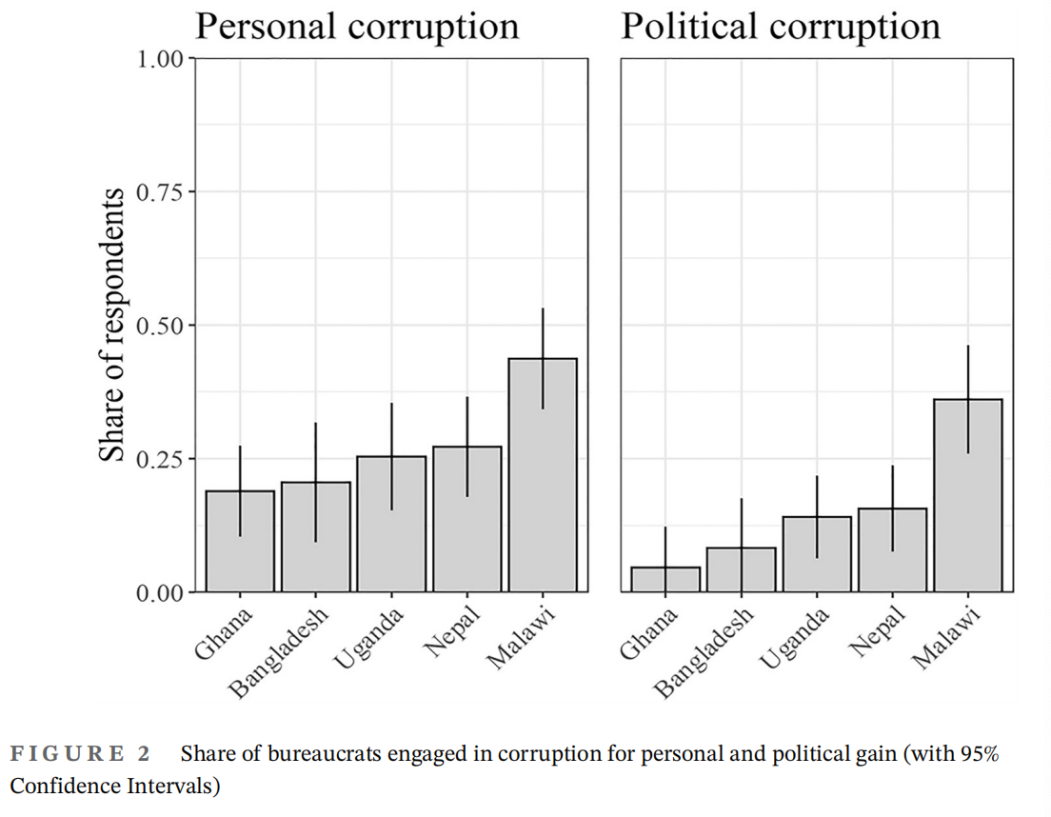

图2则展示了通过列表实验测得的,愿意从事私人以及政治腐败行为的官员比例的估算值。在受访者中,有19%(加纳)至44%(马拉维)的人愿意从事私人获益的腐败行为;5%(加纳)至36%(马拉维)的人已经从事于政治获益的腐败行为。

(图2)

(2)回归性结果

我们通过五步来呈现我们的结果。首先,我们在没有同时控制政治和个人联系两个核心变量的情况下,提供了基于关系的招聘估计值。之后,我们同时控制了以上变量。第三,我们评估了理论上的范围条件。第四,我们通过安慰剂测试来评估结果的稳健性。最后,我们提供了暗示性的机制证据。

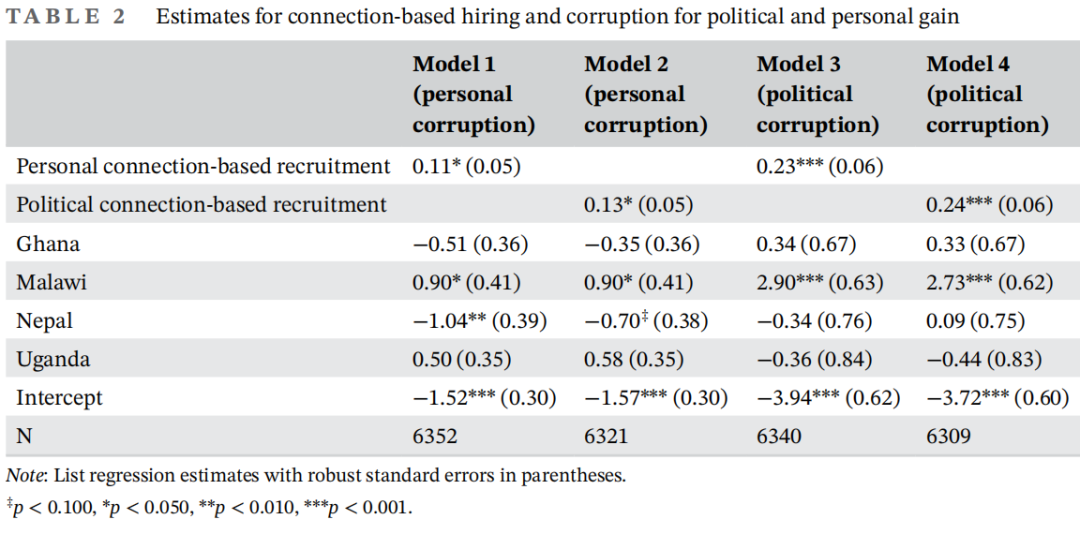

表2显示,当不同时控制私人和政治关系的招聘时,至少在5%的显著水平上,似乎存在未区分的关联:个人和政治关系分别与个人获利的腐败(模型1和2)以及政治获利的腐败(模型3和4)呈正相关。

(表2)

为了区分不同类型的关系,我们单独考察了每一种关系——即同时在列表回归中包括私人和政治关系的招聘。结果如表3所示。与H1相符合,我们发现政治关系的招聘与政治腐败呈正相关,并且在5%的水平上显著(模型6),但与私人腐败无明显关联。同时与假设H2相反,我们没有发现私人关系的招聘与私人腐败之间存在明确的关联(模型5),私人关系也与政治腐败没有显著相关。

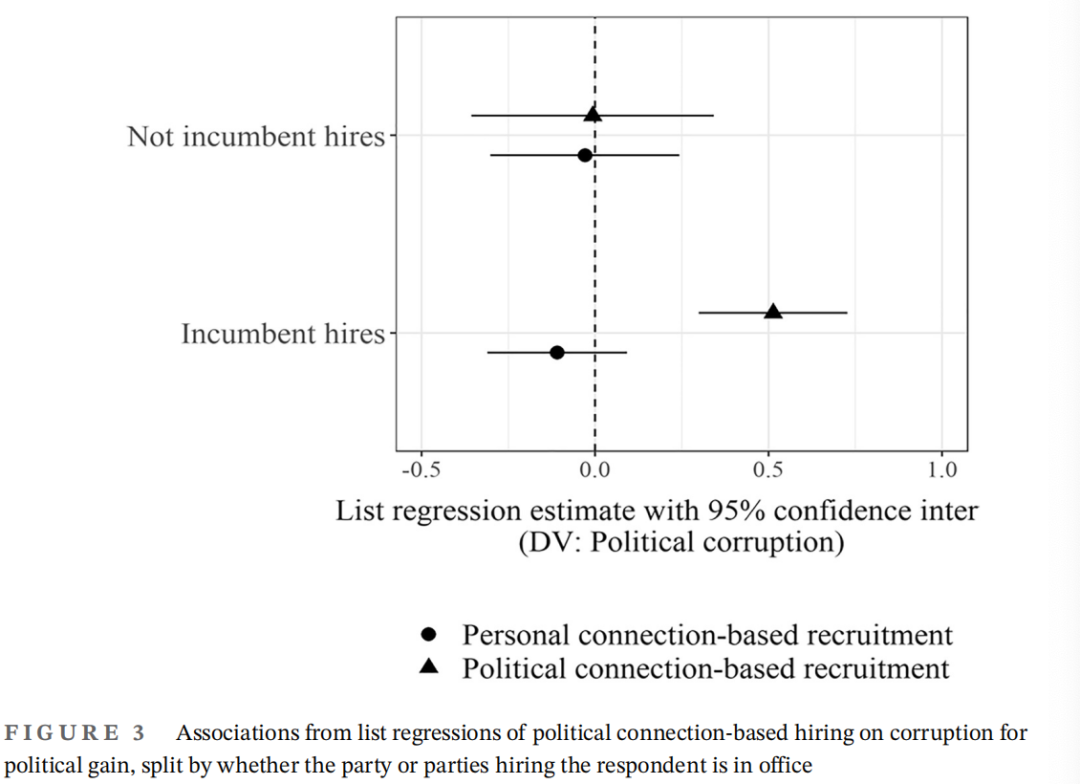

图3展示了对于H3的结果。我们发现政治关系仅与现任政府下最初受雇的官员中的政治腐败呈正相关。

(图3)

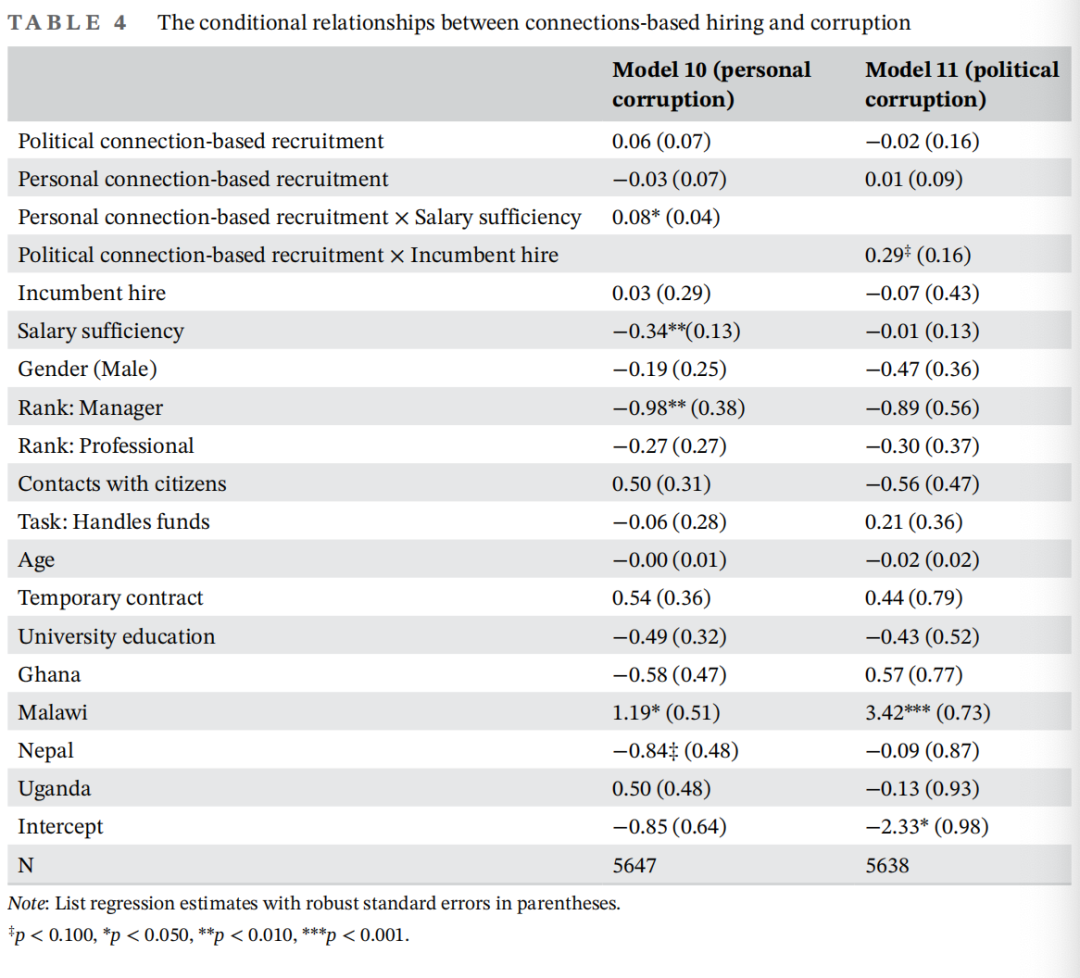

表4则展示了对于H4的测试结果。我们发现私人关系招聘与受访者的经济安全感之间的呈正相关关系,且显著水平为5%。

(表4)

四、总结

研究表明,由于政治关系而被招聘的官员更有可能为政治利益而参与腐败,但前提是他们的政治庇护者仍然在位。与此同时,由于人际关系而被招聘的官员更有可能因私人利益而腐败,但前提是他们的薪酬足够维持生计。

该研究对于发展中国家的国家研究具有四个重要意义。首先,我们的研究强调了政府机构腐败不同类型的重要性(参见Bussell,2012,2015;Gans-Morse等,2014)。第二,我们的研究强调了政府机构内裙带关系的重要性,这是在政治恩庇侍从主义和政府机构政治化研究之外的一个研究议题。第三,我们的研究通过表明政治化的效应可能会受到招聘政治庇护者是否仍然在位的影响而使我们对政治化有了更加综合的理解。最后,我们的研究增加了关于官员薪酬对腐败的研究,因为迄今为止,这一关联存在争议。

然而,我们的研究也存在一些局限性。首先,正如前述,我们的调查未必代表这五个国家中央政府的全部。虽然没有先验理由认为这些样本会对我们的推论产生偏见,但仍需未来的研究来确定是否在更具代表性的调查数据中仍然成立。其次,概念上的政治关系和私人关系可能存在一定程度的重叠,这意味着我们的一种度量方法可能会涵盖另一种的某些方面。此外,由于清单实验的设计,这种方法具有较低的统计效率,这意味着我们的研究结果可能存在一定的不确定性。第三,我们的数据仅提供了对我们所提出的激励和认同机制的间接证据。近期的一些关于政治恩庇侍从主义的研究表明,激励以及规范和认同很可能同时起作用。因此,未来的研究可以进一步评估这一点。最后,我们的数据来源仅限于亚洲和非洲的五个国家。虽然我们的国家样本丰富且规模巨大,这在很大程度上暗示了外部效度,但我们的研究结果是否适用于其他地区仍然是一个待验证的问题。

为方便编辑,文中图表、注释与参考文献省略

文献来源:Harris, A. S., Meyer‐Sahling, J. H., Mikkelsen, K. S., Schuster, C., Seim, B., & Sigman, R. (2023). Varieties of connections, varieties of corruption: Evidence from bureaucrats in five countries. Governance, 36(3), 953-972.

转载自政治学评介,2023-12-15。